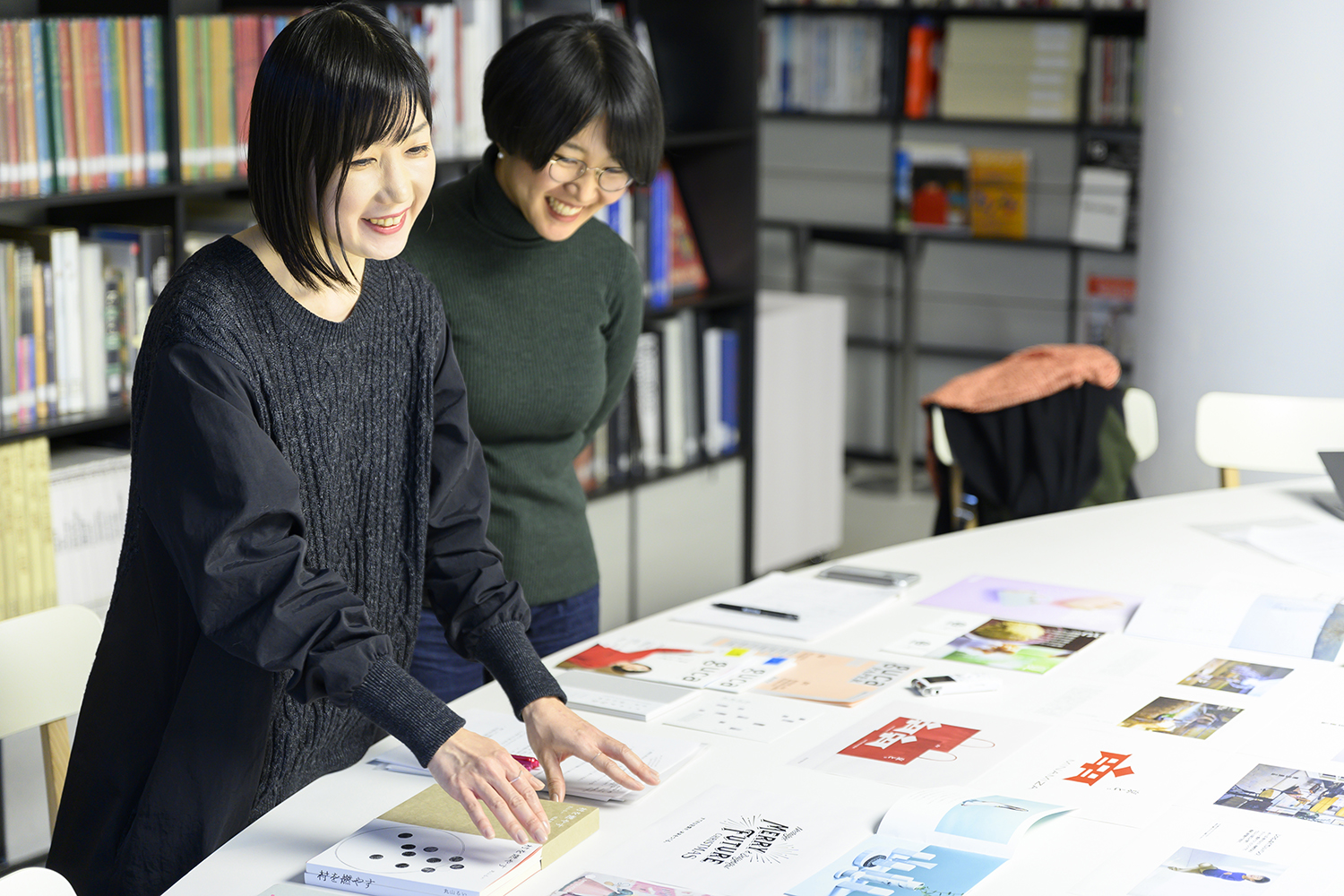

今回話を聞いたのは、日本デザインセンターでコピーライターとして勤めるかたわら、俳句の創作活動に取り組む原麻理子さんと、同じく短歌に取り組む丸山るいさん。コピーライティングも俳句・短歌の創作も、同じく短い言葉を扱う技。その違いや共通点、そして短い言葉にひそむ無限大の面白さについて、ふたりに聞きました。

Profile

原麻理子

2013年日本デザインセンターに入社し、コピーライターとして勤務。枡野浩一短歌塾第二期生。俳人・佐藤文香の編著書『俳句を遊べ!』をきっかけに、俳句を始める。2019年より、佐藤文香と太田ユリによる短詩系ユニット「guca」の、三人目のメンバーに。そのほか、佐藤文香が立ち上げた「小部屋句会」などに参加している。

丸山るい

コピーライター事務所Rockakuを経て、2015年より日本デザインセンターにてコピーライターとして勤務。雑誌『ダ・ヴィンチ』内の、歌人・穂村弘による連載「短歌ください」への投稿をきっかけに、短歌を始める。2017年の一年間、岡本真帆とのユニット「村を燃やす」で短歌を発表。結社には所属せずに活動している。

取材・文:原里実(CINRA) 撮影:丹野雄二

サービスの名づけからバッグのカタログまで。コピーライターとしての仕事

—まずは、おふたりのコピーライターとしての仕事について教えてください。

丸山:いま所属している部署では、主に百貨店の三越伊勢丹グループの仕事をしています。たとえば、全国で実施するクリスマスキャンペーンのタイトルやコピーワークですとか。

三越伊勢丹のクリスマスキャンペーン「MERRY FUTURE」。2018年は「平成最後のクリスマス」をテーマに、ノスタルジーと未来をかけ合わせた世界観を表現。メインコピーは「すてきな記憶が、未来をつくる。」(© ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS)

丸山:ただ最近は、さまざまなクライアントのブランディング案件も増えています。いわゆるキャッチコピーだけでなく、ブランドやサービスの価値を定義するタグラインをつくったり、商品パッケージやツールの文言をトータルで考えたり。サービスの立ち上がりのタイミングで名づけから入ることもありますね。

ネーミングとタグラインを担当した三越伊勢丹のEC宅配サービス「ISETAN DOOR」。「ひらく」には、ウェブサイトを開く、玄関のドアを開く、宅配ボックスを開く、などサービスにまつわるさまざまなイメージをかけている(© ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS)

原:私も入社当初は丸山さんと同じ部署でした。初めて担当した三越伊勢丹のハンドバッグカタログは、当時やりたかったことをかたちにできた仕事なので思い出深いです。バッグの特徴を擬音語や擬態語で表現して、タイポグラフィックに見せるという企画でした。導入のコピーでは、「春のバッグはきりりとどうぞ 北風なんておかまいなしに」のように、短詩を意識してコピーの音をすべて7音で揃えたり。

左ページのふっくらとした形のバッグには、ふっくらとした形でコピーを配置。右ページの2本のファスナーが特徴的なバッグには、「じぃー」というファスナーの開閉音を2行で配置した(© ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS)

原:そのあと異動した、デザイナーの原研哉が主宰する部署「原デザイン研究所」では、無印良品や八海山の仕事などいろいろ担当しました。

「俳句や短歌のフォーマットは、空っぽのランチプレートの器」(原)

—おふたりとも、会社でのお仕事のかたわら、個人で俳句や短歌の創作活動もされていらっしゃるのですよね。まずは、俳句や短歌にあまりなじみがない読者に向けて、おふたりが感じている面白さを教えていただきたいのですが。

原:私がいまやっているのは俳句ですが、最初に好きになったのは短歌でした。同じものを何度読んでも、一定したイメージが再現されるのがいいな、と。小さい頃は児童文学を読むのが好きだったのですが、小説はいろんな情景が入れ替わり立ち代わり浮かんでは消えていくような印象がありました。短歌はそうじゃなく、短い言葉のなかに強烈なイメージが結晶化されていると感じたんです。

昔から、小説の部分的な言い回しや表現を気に入ってメモしたり、コピーを取ったりしていました。短歌はそういったかけらの、完成度の高いものがたくさん集められている感じで。

原麻理子さん

丸山:私自身は、同じ歌集を読んでも体調や気分によって、違う短歌が気になったり、同じ歌が違う解釈で読めたりすることがあります。でも、より絞り込まれた強いイメージがバッと手渡される感覚があるのは、短い詩形ならではですよね。きっと長い文章は、そのなかでそれぞれの読みどころが違ったりすると思うので。

丸山るいさん

歌人・穂村弘さんのエッセイ集『鳥肌が』に引用されている丸山さんの短歌「逃げ出したわたしをとらえるためだけに村の会議でつけられた網」

丸山:私が詩のほうにいかなかったのは、たぶん「決まり」があることに魅力を感じているから。短歌は俳句よりもルールは少ないけど、それでも一定のフォーマットがあります。そのなかで、何をどう表現するかはすごく自由で、作者によってまったく違った世界ができあがるのが面白い。あとは定型があるからこそ、始めやすいですね。

原:それはたしかに。私のイメージでは、俳句や短歌のフォーマットはランチプレートの器のような感じ。ごはんとおかずのゾーンがいくつかに分かれていて、空いているところに盛っていくだけで定食になる(笑)。そのプレートが自分のなかにあると、何かを見聞きしたり、体験したりしたときに、「あ、これとこれを盛ると俳句になる、短歌になる」と思いつくんです。

丸山:「いい作品かはわからないけど、とりあえずできた!」みたいな(笑)。

原:俳人の佐藤文香さんによる入門書で、『俳句を遊べ!』という本があるのですが、これも「言葉のゲームで遊んでいるうちに俳句ができてしまう」というような内容なんですよ。

「読み手が解釈することで、それが短歌になってしまう」(丸山)

—なるほど、言葉のゲームですか。思っていたよりも、短歌や俳句って気軽につくっていいんですね! 音の数さえ合わせれば短歌や俳句になる、というわけでもないのかなと、少し難しく捉えていたのですが。

丸山:短歌の話でいうと、書籍化もされた「偶然短歌」というものがありまして。Twitterのbotアカウントなんですが、Wikipediaの記事のなかから、偶然に五七五七七のリズムになっている言葉を切り取って、短歌として発信しているんです。

「ケンカなら外でやろう」と近隣の天神山の石段下まで #tanka

ウィキペディア日本語版「佐伯好郎」より https://t.co/cbk6R47gFL— 偶然短歌bot (@g57577) February 2, 2020

原:見てると、「これ短歌だな」って思うときありますよね。

丸山:わかります。この音数で言葉を提示されると深読みしちゃうんですよね。読み手が解釈することで、それが短歌になってしまうことってある気がします。

原:それでいうと俳句のほうが、単純に五七五になっている言葉を切り取っただけでは、俳句にならない気がします。短歌よりもさらに短いので、少し工夫をしないと情報量が少なく、強度が弱まってしまう。短いなかでできるだけたくさんのイメージを受け渡すための工夫が、俳句ならではの「季語」だったり、「切れ」などの技法だったりするのだと思います。

原:私のとても好きな俳句に、佐藤文香さんの「マルセイバターサンド常緑樹の林」という作品があります。俳句の用語で「取り合わせ」や「二物衝撃」というんですが、「マルセイバターサンド」と「常緑樹の林」という言葉が、ただ組み合わさっている。この場合、「バターサンド」と「林」のあいだに意味上のつながりはなくて、ふたつのイメージを頭のなかでくっつけて生まれる化学反応を楽しむ感じなんです。

だから人によってイメージするものが少し違うかもしれないのですが、私は林に雪が降っている、静かな光景を思い浮かべます。マルセイバターサンドって銀色の包み紙に包まれていて、北国のお菓子だから。

そういう、ある種特殊な言葉の組み合わせ方をするのが、ただ五七五で切り取った言葉と俳句との違いかなと思います。だから俳句を読み慣れない人には、「マルセイバターサンドと林はどういう関係なの?」ってだいたい聞かれます。「林にあるのか」とか「林で食べるのか」とか。

「俳句の考え方が、言葉に対する向き合い方を自由にしてくれる」(原)

—普段、意味がある言葉ばかりを目にしているから、「言葉には必ず意味があるに違いない」と思い込んでしまうのかもしれませんね。

原:まさにそうだと思います。俳句の好きなところは、意味だけじゃない、感覚や、音や字面から受ける印象も含めた多角的な読みが、言葉に対して当然のようになされるところ。それが、言葉に対する向き合い方を自由にしてくれる感じがします。

丸山:特に、コピーという社会的な言葉を仕事で扱っているぶん、その自由さを強く感じますね。どんな詩的な表現であれ、コピーはすべて達成すべき使命を持った言葉なので、解釈の幅をコントロールする必要もありますし。だから、短歌を始めたばかりのときは、どんな言葉でも使っていいというのが新鮮で。コピーだったら、ネガティブなことも嘘にならない範囲でポジティブにとらえ直して書いたりもします。でも、コピーでは使えないような言葉や、感情、感覚も、短歌には持ち込むことができる。

原:これは歌人の穂村弘さんが『はじめての短歌』という本に書いていることですが、たとえば新聞記事に「雨がしとしと降る」と書いてあるのは普通だけど、「ぽんぽん降る」は変ですよね。コピーでは違和感を与えてしまうので、雨に「ぽんぽん」という擬音語を使ってはいけない。「しとしと」「ざあざあ」は問題ないけど、「じゃんじゃん」はギリギリ、みたいなラインがある。短歌や俳句にはそれがないですね。

でも、コピーでも、それをあえてちょっと「ずらす」ことはあります。以前栗菓子のコピーで、「ずっしりと甘い」とか「ほやほやの風味」と書いた例があって。なんのひっかかりもなくさらっと読める文章だと「こってりと甘い」「できたての風味」とかが普通ですよね。それを少しだけずらすことで、印象に残るフックになるというのはありますね。

原さんが手がけた、栗菓子の老舗「小布施堂」のリーフレット

「感情」と「論理」の両方が必要とされるのは、短歌・俳句とコピーの共通点

—その「ずらし」をちょうどよい加減にとどめるさじ加減は、短歌や俳句での「ずらしすぎ」を知っているからこそのような気もしました。コピーに使う言葉と、短歌や俳句に使う言葉、両方を使い分けることで、ご自身のなかでバランスをとっているところもあるのでしょうか。

原:私はあると感じます。

丸山:私も、コピーは自分以外のために書いているという感覚が強いです。代弁するのは企業や商品の声だし、想定している受け手も基本的には自分ではない人。その媒介を言葉でするところに面白さがある。だから逆に、短歌はものすごくパーソナルな、極論でいうとその瞬間に感じたことが自分にだけわかるように書いてあって、誰かが読んだときにたまに伝わればいいというくらい、別の方向に振り切ってしまいたくなります。

書き方も、私の場合はコピーと短歌で逆かもしれません。コピーはまず、誰がどのタイミングでどんな媒体になぜ出すのかという、情報設計のうえで理詰めで書く。それを、「あの人や自分が読んだときにどう思うかな」と、感覚や感情でチェックするんですね。でも短歌は、感覚だけで書いたものを、あとから「助詞や語の並びは適切か」や「リズムはどうか」など、理詰めでチェックする。その往復を繰り返してブラッシュアップするんです。

—「感情」と「論理」の両方が必要とされるのは、ある種、短歌とコピーの共通点でもあるわけですね。

原:そうですね。「論理」のほうの話をもっとすると、俳句や短歌では、よく「言葉が動く、動かない」という言い方で、「この言葉は本当にこれじゃなきゃいけないのか?」ということを検討するのですが、コピーをチェックするときにも、その視点は重要だと思います。たとえば丸山さんの手がけた、ネクストビートというITベンチャー企業の「未来の『ふつう』を次々と。」というタグライン。

人口減少社会のさまざまな場面で必要とされるインターネット事業に取り組むネクストビート。ロゴリニューアルのタイミングでタグラインを策定した

丸山:このときは伝えたいメッセージとして「テクノロジーの力で、いずれは社会の当たり前になるようなサービスを提供していきたい」ということがありました。それを「未来の」「『ふつう』を」「次々と。」という言葉で、社名に含まれる単語「NEXT」にもかけて表しています。

原:それを聞いたときに、この3つの言葉は取り替えがきかないなと。このタグラインである必然性がすごくあるなと思ったんです。

丸山:たしかに「動かない言葉を探す」のは、短歌や俳句を推敲するときと同じかもしれません。特にタグラインは長く使うことが多いので、企業の思想や価値が、ブレない状態で定義されている必要があります。「この企業じゃなくてもいえる言葉になっていないか?」ということも、コピーを書くときにかならず考えますよね。

言葉とデザインが呼応する面白さ

—ほかに、コピーと俳句や短歌の違いとして、後者は言葉単独で読ませるけれども、前者は基本的にビジュアルとセットで提示されるという違いもあるのではと思いました。

原:そうですね。コピーの場合、ビジュアルでいっていることは言葉でいわなくていい。原デザイン研究所でいわれたのは、「コピーはIllustlatorなどの編集ソフトを使って、ビジュアルの上に置きながら考えるように」と。「そこまでするのか」と最初は思ったんですけど、やってみると、文字のサイズや置く場所によって印象がまったく変わるのが一目でわかる。

丸山:上がってきたビジュアルに合わせてコピーを変えたり、あえて減らしたりもしますよね。

原:あとは、ラフのときにはいいと思っていたコピーが、写真が上がったときに「やっぱり違う」となることも。広告の場合は、本当にビジュアルと言葉の化学反応が生命線だなと思います。

原さんが手がけた、無印良品のアロマプロモーションのキャッチコピー「の、香り。」。100%天然成分のエッセンシャルオイルであることから、「の」の前にあたる部分はあえてビジュアルの植物そのもので補っている

—ビジュアルもそうですし、フォントによっても言葉の印象は変わりますよね。

原:はい。だから俳句を見せるときに使う書体はすごく気になってしまって。句集を読んでいると、たまにちょっと演出が入り過ぎに感じる書体が使われていることがある(笑)。

丸山:わかる!(笑)

原:俳人のなかにも、現実には不可能ですけど、「なるべくプレーンな、純粋な言葉だけの状態で俳句を伝えたら?」と考えている人もいて。だから句集や歌集のデザインのひとつのゴールは、なるべく差し障りにも演出過多にもならない見せ方をすることなのかなと思ったり。

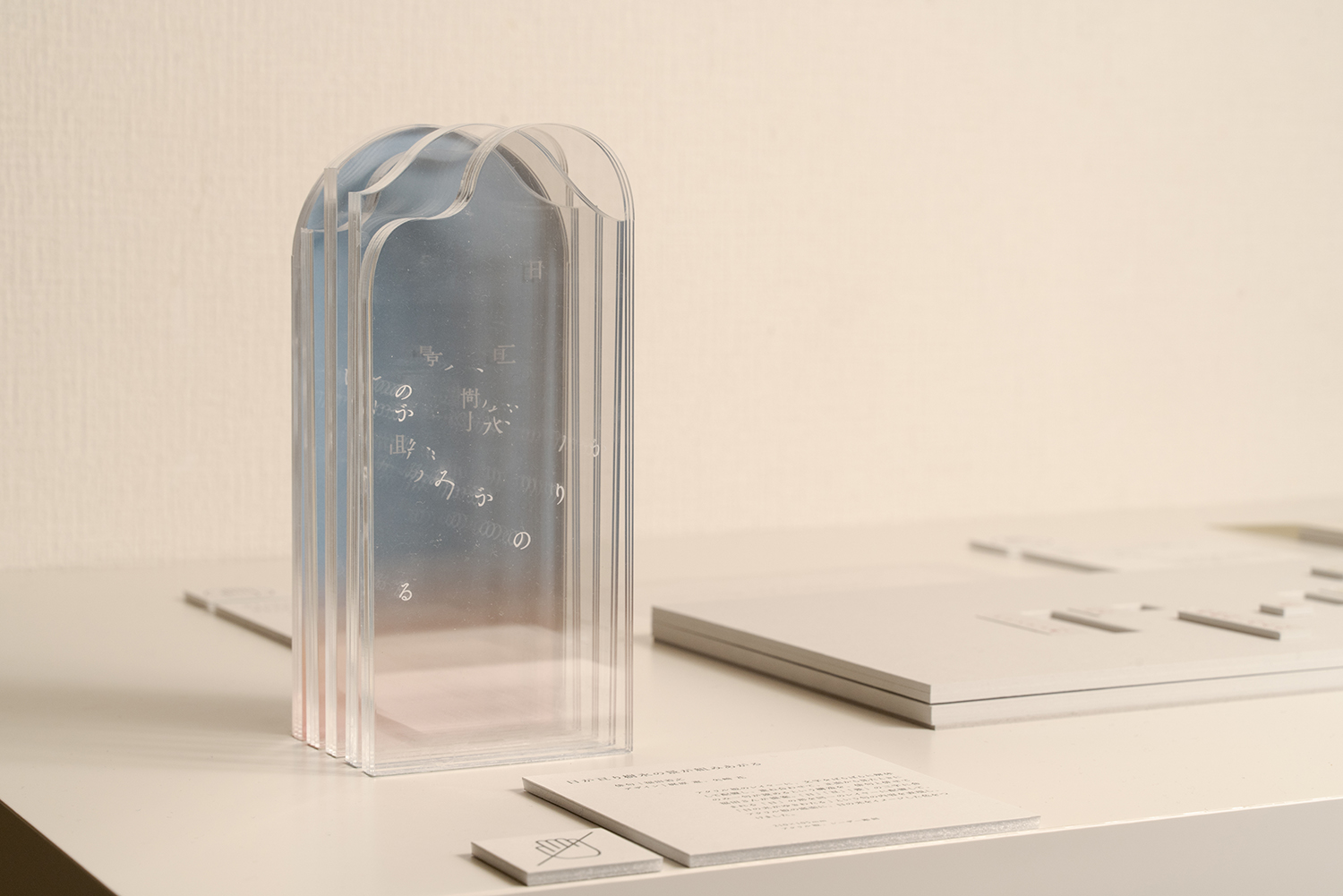

一方で、そういった「透明な状態」をつくるのではない方法があってもいいんじゃないか、言葉や文字の見せ方と内容の化学反応みたいなことを、俳句で試してみてもいいんじゃないか、という気持ちもあって。2019年11月に、佐藤文香さんと『句の景色』という展示を行ったのですが、ここではデザイナーにも制作に深く関わってもらい、俳句を平面や立体の作品にしたりと、「俳句を見せる」ことにチャレンジしました。

佐藤さんと原さんが企画・構成した展示『句の景色』。東京・荻窪の本屋「Title」2階ギャラリーで開催された

俳人の福田若之さんとデザイナーの梶原恵さん・矢崎花さんによる作品『日が亘(わた)り樹氷の景が組みあがる』。アクリル板のレイヤーに文字がばらばらに配置されており、正面から見ると一句が読める

丸山:最近だと、歌集や句集のデザインの幅もより広がって、作家の考え方や個性が色濃く現れたものが目立ちますよね。私の好きな歌集で、宇都宮敦さんの『ピクニック』という作品があるんですが、もともと「『週刊少年ジャンプ』みたいなサイズの歌集をつくりたい」という構想があったらしくて、本当にすごく大きいんですよ(笑)。一般的な歌集の倍のB5版で。歌はもちろん、そのサイズ自体が気持ちがいい。

—そういう本は、一度読むだけじゃなくて家に置きたいなって思いますね。

原:装丁でいうと『砂丘律』もいいですよね。著者の千種創一さんは中東に住んでいる歌人で、砂や砂漠のイメージが通底している歌集なんですが、ざらっとした質感のグレーの紙を使っていて。あとがきには「この歌集が、光の下であなたに何度も読まれて、日焼けして、表紙も折れて、背表紙も割れて、砂のようにぼろぼろになって、いつの日か無になることを願う」と書かれています。

丸山:そういうふうに、言葉が実物の形を持つことで増していく魅力も確実にありますね。