ソニーが東京の「超一等地」に公園をつくる。未知なる場づくりの面白さとは

- 2018.05.21

- FEATURE

PR

ソニー企業株式会社代表取締役の永野大輔、現場のオペレーションを担当するソニーPCL株式会社の小塚悠介、松田龍太の三名に、このプロジェクトの真意と、目指す理想の「公園像」について尋ねた。

- 取材・文:宮田文久

- 撮影:西田香織

銀座の超一等地につくられる「ソニーの公園」とは?

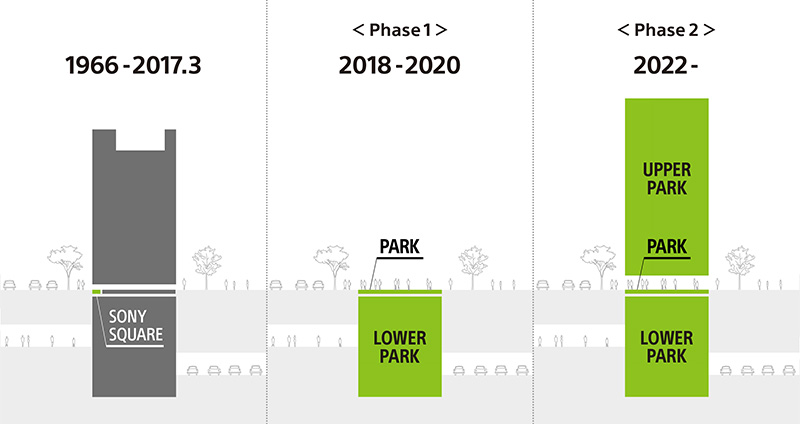

銀座の「顔」のひとつでもあった有名建築・ソニービル。1966年の開館から50年以上の時を経て、2017年3月、多くの人に惜しまれながら歴史に幕を下ろしたが、それは新たな未来への幕開けでもあった。ビルの跡地に2018年夏オープンするのは、フラットな公園空間「銀座ソニーパーク」。フラットな地上部に加え、地下4層に連なる「ローワーパーク」が存在する立体公園として設計され、実験的な試みをする店舗やイベントをソニーのプロジェクトチームとともに展開する予定だという。

「Ginza Sony Park Project」第一段階 完成イメージ(画像提供:ソニー)

―とにかく構想自体がダイナミックな「Ginza Sony Park Project」ですが、なぜ「公園」をつくろうと考えたのでしょうか。

永野:そもそもは、ソニー創業70周年にしてソニービル50周年である2016年のメモリアルに向けて進めてきたプロジェクトでした。ソニーの新たなブランドコミュニケーション、発信の場としてビルをどう建て替えようかと、議論に議論を重ねるなかで出てきたのが、「建てない」という選択肢でした。東京全体が2020年に向けて次々とビルディングを建てていく一方で、「建てない」というのは面白いのではないか、と。

「Ginza Sony Park Project」計画図(画像提供:ソニー)

―「人のやらないことをやる」のがソニーの企業文化ということですが、非常に刺激的な発想です。

永野:ただ、単に思いつきで言っているのではなく、1966年にソニービルが建ったときの思想を継承している部分もあります。当時のコンセプトのひとつに、街に開かれた施設、いわば「銀座の庭」という思想があったんです。

実際、ソニービルでは、数寄屋橋に面した三角形のオープンスペースを「ソニースクエア」と呼んで、50年以上に渡ってさまざまなイベントを開催してきました。それを現代流に解釈したとき、公園というアイデアが浮かんだんです。

銀座 ソニービル(画像提供:ソニー)

銀座 ソニービル 数寄屋橋に面した三角形のオープンスペース「ソニースクエア」での展示風景(画像提供:ソニー)

―2018年夏オープンの「銀座ソニーパーク」は「第一段階」で、そこでの実験的な取り組みをもとに、2022年、ビル上層階も含めたフルバージョンの公園をオープンするというのも挑戦的な試みです。低層階でのチャレンジをもとに、上層階を考えていく、ということですね。

永野:端的にいえば、2022年に建つビルがどうなるか、私たちにもまだわかりません。いや、いまぼくはビルという言葉を使いましたが、ビルじゃないかもしれない。

ソニー企業株式会社代表取締役社長 永野大輔さん

―そこも含めて、どんな可能性もあり得るということなのでしょうか?

永野:その通りです。ソニーは「新しい公園」をつくる。そして2022年に向けて、「公園を縦に伸ばす」というコンセプトを掲げています。しかし、「公園を縦に伸ばす=ビルディング」だとは限らない。あくまで選択肢のひとつです。極端な話、ビルを建てなくても良いという判断があるならば、フラットな公園のままでもいい。

銀座には、高さ56mまでという建築制限がありますが、フラットな公園から56mの建築物までの大きな振れ幅のなかで、このプロジェクトをどこに着地させるのか。すでに、建築家、建築史家、キュレーター、編集者など、外部の有識者の方々にチームに入っていただいて、知恵をお借りしながらプロジェクトを進めています。その本格的な実験が、2018年夏の「銀座ソニーパーク」オープンからスタートするわけです。

「とにかく個性的でクリエイティブな人求む! 前例のない仕事なので(笑)」

―まったく前例のない、イノベーティブな「場」をつくることになると思いますが、ソニーとしては、どんなチームで関わっていこうと考えていますか。

松田:これから運営メンバーを募集していくのですが、とにかく個性的でクリエイティブな人と一緒にやりたいと思っています。前例のない「公園」なので、それに関わる仕事も前例がないんですよ(笑)。

あえて肩書をつけるなら「コミュニケーター」が近いですが、普通、公園に「コミュニケーター」はいないと思うんです。「銀座ソニーパーク」で、何を提供するのか、訪れる人たちとどういったコミュニケーションでつながっていくのか。それによってどんな「場」を生み出していくのか。それがぼく自身、このプロジェクトに携わっていて一番面白いと思っている点です。

小塚:いま松田が「あえて」と言ったのには理由があって、「コミュニケーター」と呼んでしまうことで、それに捉われてしまうのを避けたいんです。だから、職種名も含めてどんなものがいいのかを議論している段階です。それでも、「コミュニケーションをベースにしたクリエイティビティー」というのは念頭にありますね。

松田:このプロジェクトは、問いを立てることがたくさんあって、本当に飽きないんですよね。公園とは何か、公共性とは何か……。そうした問いが非常に多い場所であることが、とにかく楽しいんです(笑)。

ソニーPCL株式会社 小塚悠介さん(左)、松田龍太さん(右)

―イベントの運営など、具体的な仕事もあると思いますが、「銀座ソニーパーク」を体現するためのクリエイティビティーは、より未知で大きなところにありそうですね。

小塚:運営メンバーは、公園に訪れる人たちに何かしらの接客対応をするわけですが、それだけでなく、企画や制作といったクリエイティブにも積極的に関わってほしいと考えています。それが、ソニーの新しいブランドコミュニケーションにつながっていくはずなので。

永野:もしかしたら、アーティストの方もいいかもしれません。この「場」を面白くしていくことに、積極的に情熱を傾けてくださる方、自主性と専門性を兼ね備えている方に来てほしいですね。

いま、新しいブランドコミュニケーションという話が出ましたが、ぼくはソニーが持つ「遊び心」こそが、その柱だと思っています。ハッキリ言えば、この公園に、たとえひとつもソニー製品が置いていなくても、「ソニーらしいね」と感じてもらえる場所にしたいんですよ。

- Next Page

- 「もしかしたらソニーのイメージを裏切るような「場」になるかもしれない」

「もしかしたらソニーのイメージを裏切るような『場』になるかもしれない」

―ソニーらしい公園であるためには、「遊び心」がキーワードになりそうですね。

永野:いまの若い世代にとって、もしかしたらソニーは大きな会社だから自由なことがやりづらく、「かたい」とか「つまらない」というイメージがあるかもしれません。でも、それを裏切っていける場にしたいんです。そもそも70年前の創業時から、ソニーには一貫して、人がやらないことをやる「遊び心」が企業文化としてあるんですよ。

ソニービルが閉館する直前に、ソニーの過去から未来までを扱う『It’s a Sony展』というイベントのプロデュースを担当したのですが、創業以来の商品を見ていると、「遊び心」が随所に見られるんです。たとえば、まだ家庭用テレビが普及していない時代にソニーが最初につくったテレビは、8インチのポータブルテレビだったんですよ。

1960年にソニーが開発した1号機の8インチのポータブルテレビ ©Ginza Sony Park Project(画像提供:ソニー)

―とてもポジティブな意味でクレイジーですね……!(笑)

永野:そうでしょう?(笑) そこには、次のライフスタイルをクリエイトする「遊び心」があるんですよね。考えてみれば、銀座のあの場所に公園をつくるということ自体が「遊び心」そのものですから。その遊びをもっと突き詰めてみたいと思っています。

そして、プロダクトや音楽、映画、金融サービスなど、ソニーが手がける事業と同じレイヤーに、この「銀座ソニーパーク」を持っていきたいんですね。この場自体が、ソニーというブランドの魅力的な象徴になってほしいな、と。

松田:ぼく自身も、このプロジェクトの話を最初に聞いたとき、ものすごくワクワクしました。特に2020年に向けて、都内にどんどんと建築物が建っていくなかで、銀座の一等地を公共のフリースペースにする、という……。まさに「遊び心」を感じましたし、こんなに規模の大きい遊びがあるのかと驚きました(笑)。

小塚:「まったく前例がない」「どんな可能性もあり得る」「自由にやっていい」という場があることは、見方によってはプレッシャーかもしれません。でも、感じ方によっては、心からワクワクできることでもあります。ですから、直感的に「ここで、一緒に遊びたい!」と思う人と会ってみたいんですね。あらゆるジャンルの、いろんな人と出会いたいと思っています。

「ラグジュアリーなイメージのある銀座に『江戸の粋な着崩し』を仕掛けたい」

永野:ひとつ参考になると思った公園のイメージは、ニューヨーク・マンハッタンにある「ブライアント・パーク」(タイムズスクエアとグランドセントラルステーションのあいだ、オフィス街の中心に位置する憩いの場)です。あそこは、いわば「プログラムされた公園」で、来園者の数に合わせて椅子の数をコントロールしていたり、人が集まってきたときにボードゲームを提供したり。

ですから、「銀座ソニーパーク」は、それこそプログラマーの力が必要になるかもしれないわけです。そのうえで、ソニーがつくるからには単なる「公園」ではないものになる。「公園」はモチーフであり、言いかえれば「プラットフォーム」ということですね。

―常に「遊び心」を意識したソニーの思想が体現される、オープンかつイノベーティブな「プラットフォーム」であるわけですね。

永野:不確実性が高いこの時代において、カチッとしたショールームをつくっても、お客さまに受け入れられないのでは、と思います。いまは場所そのもののフレキシビリティーも求められるわけですよね。

そして、公園というのはフレキシビリティーが究極的に高い場所でもあるんです。散歩している人もいれば、お弁当を食べている人もいるし、楽器を演奏している人もいる。そして、来るたびに何かが変化しているような余白があるんです。時代に合わせて変化し、常に新しいものをつくりだしてきたソニーらしさはそこにあるだろう、と。

―大企業が、ラクジュアリーでアッパーな街というイメージのある銀座で新たな場をつくるとなれば、それこそ硬いというか、コンサバティブな印象を持つ人もいるかもしれませんが、その正反対の試みですよね。

永野:街にはリズムが必要です。老舗があれば新しいお店もあり、幹線道路があれば路地裏もありと、振れ幅によって生まれるさまざまなリズムのなかでこそ人は生きていける。いま銀座がアッパーなほうに振れているのであれば、ぼくたちはいわばダウンのほうに振れたいと考えています。

それも、江戸の粋な着崩しのような、型を知ったうえで崩す「ドレスダウン」のようなあり方です。アッパーなエリアが多い銀座の街並みに対して、「銀座ソニーパーク」はダウン側を担い、その両幅によって銀座に新しいリズムを生み出したいですね。

小塚:銀座は行きにくいというイメージを持っている人でも、気軽に来てもらえるような場にしていきたいですね。もしこれから、街全体が「銀座ソニーパーク」に引っ張られてドレスダウンしてしまったときは、人がやらないことをやりたくなるので、別のリズムを目指すかもしれません(笑)。そうした探究もチームでやっていきたいですね。

松田:ぼく自身、10年前に銀座のカフェでアルバイトをしていたのですが、それこそアッパーな街というイメージがありました。しかし、裏路地を歩いてみると、ダウンな魅力もじつは隠されている。街のイメージづくりにも携わっていけるのは、責任が大きいとともに、すごく魅力的な仕事だと思います。

永野:地上1階、地下4層に広がる「銀座ソニーパーク」は、実際に街の機能と直結したジャンクションなんです。数寄屋橋交差点、地下鉄のコンコース、そして西銀座駐車場とつながっている。公園って、目的地まで歩く際のショートカットにも使いますよね(笑)。銀座を歩きながら、目当ての場所に行こうと「銀座ソニーパーク」を通ったら、何か面白いことが起きていて、思わず寄り道してしまう。そんな場所を、一緒につくっていきたいです。

Profile

【ソニーPCL株式会社について】

先端テクノロジーを駆使した多彩なソリューションにより、クリエイターの思いを具現化するクリエイティブカンパニー。体験型デジタルコンテンツ、8K/16K、VR、HDなどのハイスペック撮影技術、ポストプロダクション、空間企画デザインまで、多様なユーザー体験を開発しています。

2020年より、バーチャルプロダクション技術の開発および国内での事業推進を開始。2022年2月に、新しい映像表現を開発するクリエイティブ拠点「清澄白河BASE」を開設。以来、バーチャルプロダクションのみならずボリュメトリックキャプチャ技術など、先端テクノロジーをいち早く実際の映像制作で活用できる環境を提供しています。