健全にものづくりに没頭できるチームを目指して。泥臭くて豊かなクリエイティブスタジオ・mud

- 2024.07.23

- FEATURE

PR

創業メンバーである松本晃次郎さん、芦川能純さん、長谷川希木さんの3人に、これまでに手掛けた具体的な事例を紹介してもらいつつ、「mudなものづくり」の真髄や楽しさをうかがいました。

- 取材・文:榎並紀行(やじえろべえ)

- 撮影:タケシタトモヒロ

- 編集:佐伯享介

「mudなものづくり」のために

―mudでは社名にもなっている「mudなものづくりの追求」を掲げています。どのような思いが込められているのでしょうか?

松本:「mudなものづくり」とは、僕たちが共有しているクリエイティブに対する基本姿勢です。具体的には、以下の4つのように言語化しています。

「どろどろと湧き出る、ものづくりの衝動に正直に」

「泥のように、考える。泥のように、つくる」

「粘土のように、柔軟に自在にかたちづくる」

「つくる人/つくりたい人にとっての豊かな“ビオトープ”になる」

制作業務において言えば、何かを発想する際は徹底的に考え、それを実装する際にはクライアントや同業から「本気でここまでやったんだ。変態だね」と言われるくらいまでやり抜く。それがmudが目指すものづくりであり、これからも追求したいと思っています。

松本晃次郎さん。デジタルプロダクションにて、プロデューサーとして、プロモーション領域を中心に、ウェブ / アプリケーション / イベント / 映像など幅広いクリエイティブの企画制作に従事。その後、場づくりを行うコンサルティングファームにて、エリアリノベーションや地域連携プロジェクト、場所やスモールビジネスにまつわる新規事業立ち上げに携わる。 2019年11月にmud Inc.設立。カンヌライオンズ、電通広告賞、コードアワードなど、国内外のアワード受賞多数。

―姿勢としては泥臭さがありつつ、環境としては豊かさもある。mudという言葉にさまざまな思いが詰まっているんですね。

松本:こうした姿勢はクリエイティブに関わる人からすると当たり前のことだと思うんですが、一方で理想でもあります。実際の仕事では、あらゆる事情で追求しきれないことも多い。僕らも多くの場面で悔しい経験をしてきたこともあって、実直に向き合える場をつくりたいという思いが強くありました。それがこの会社を立ち上げた背景のひとつでもあります。

なので、mudではものづくりを追求するための環境もかなり重視しているんです。それは空間や設備だけでなく、人との関係性についてもそうで、一緒に仕事をするメンバーやパートナーともリスペクトし合いながら、心地よくものづくりに没頭できるように心がけています。

―クリエイティブに関わる人にとって、どんな仕事をするかだけでなく、どんなスタンスで仕事に関われるかも大事ですよね。

松本:一般的に、会社の指針としてミッション/ビジョン/バリューを掲げることが多いと思いますが、mudはあえてそれをしていなくて、メンバーそれぞれの「物語」を持ち込んで、互いに侵食し合いながら成長していく有機体のような組織です。それゆえに、揺るがない核となる、共通の姿勢が重要だと考えています。

クリエイティブスタジオは事業者の想いや社会の課題を、クリエイティブの力でポジティブに作用させることが役割だと思っていて。さらに言うとそこを真摯に突き詰めることが僕らの存在意義でもあるので、「ものづくりの追求」を第一に掲げることでそれを見失わないという自戒の意も込めています。

場づくりをメインに、幅広いクリエイションを手がける

―そんなmudでは、どのような事業内容を展開されているのでしょうか?

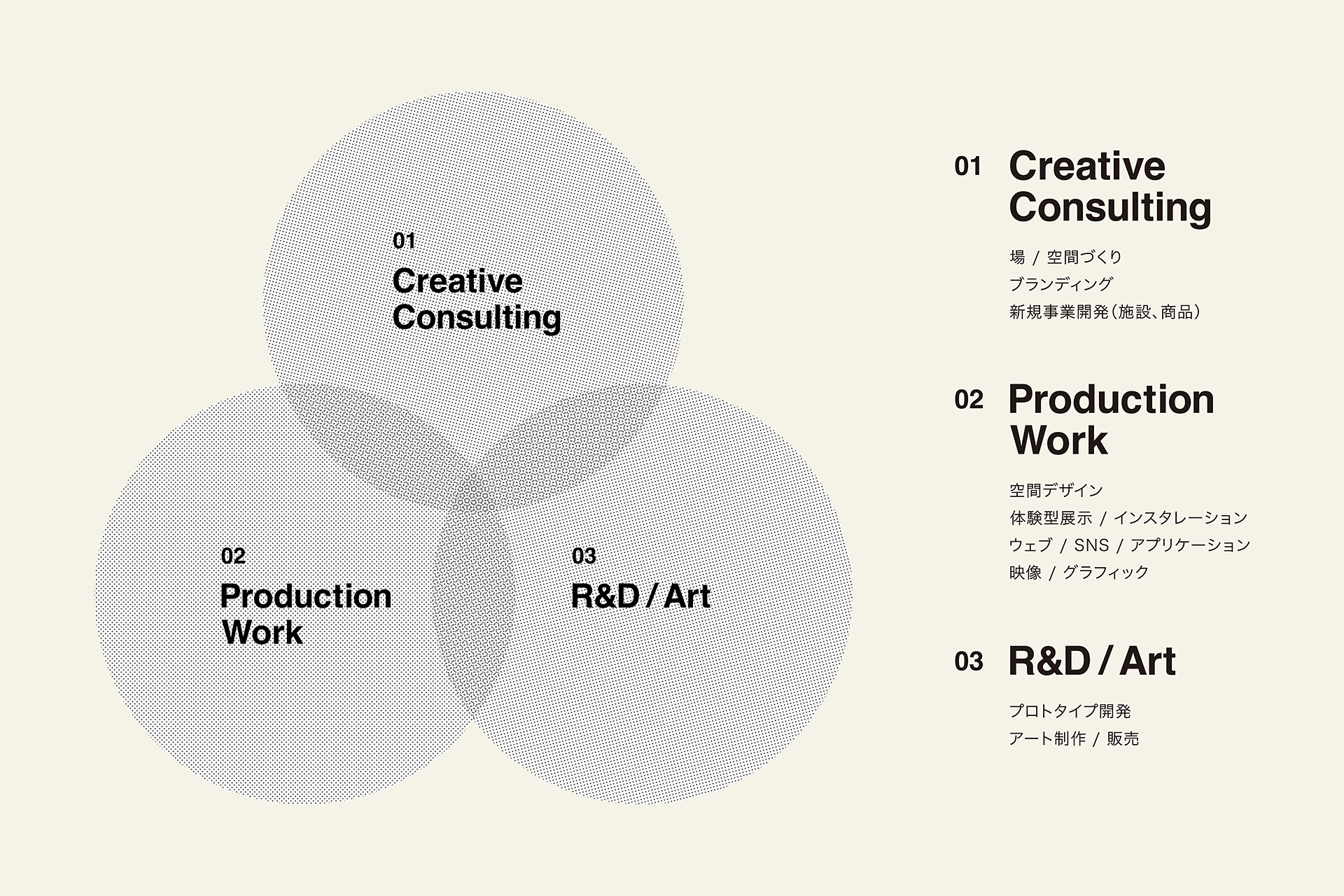

松本:事業としては大きく分けて、「Creative Consulting」「Production Work」「R&D / Art」という3つの軸があります。

1つめの「Creative Consulting」は、企業やサービスのブランディング、新規事業の立ち上げ、そのほかクリエイティブに関わるコンサルティングやプロデュースを行ないます。

たとえば、企業のブランディングで言うと、ビジョンや強みを明確にし、ブランドツールのデザインだけでなく、ブランドを浸透させるフェーズとしてコミュニケーション全体の設計から構築を行ないます。

新規事業の立ち上げでは、商品の開発や施設のプロデュースなどさまざまなスケールの事業に携わります。珍しいところでは、街の産婦人科のリニューアルプロジェクトに参画し、ロゴやウェブ、院内のサインといったツールの制作から、工事中から街開きまでの一連のコミュニケーションのプランニングを行ないました。

場づくりでいうと、案件性質上、公表できる事例が少ないのですが、不動産デベロッパーから「遊休地や空きスペースの活用方法」をご相談いただき、リサーチからプランニング、クリエイティブまわりの制作まで一括で行なったりします。

青木産婦人科のリニューアルプロジェクト(提供:mud)

―ざっとお聞きするだけでも、かなり幅広い領域を手掛けられていることがうかがえます。

松本:初めて携わる業界も多いのですが、どのプロジェクトにも共通して言えることは、まずその業界や周辺の動向リサーチを積み重ねます。自分でも現場に足を運んだり、関係者にヒアリングしたり、文献をあたるなど、入念なリサーチをベースにプランニングすることを大事にしています。それがコンセプトの強度や、実際のクリエイティブの大きなジャンプにつながると考えていますね。

―まさにmudな姿勢ですね。「Production Work」「R&D/Art」についても教えてください。

松本:「Production Work」はデジタルを主体とした多様なクリエイティブ(空間デザイン、体験型展示、インスタレーション、ウェブ、アプリケーション、動画など)の企画・制作・運用を指しています。

「R&D / Art」は、クライアントの新サービスやプロダクトの研究・開発を行ない、プロトタイプやアートワークとしてアウトプットします。詳しくは、のちほど具体的な事例も交えながら説明したいと思います。

提供:mud

「老い」をどうやって体験する? 日本科学未来館の常設展示

―では、mudらしさを象徴するような事例を教えてください。

2023年に日本科学未来館に新設された「老い」をテーマにした常設展示「老いパーク」(提供:mud)

松本:1つ目は、2023年に日本科学未来館に新設された「老い」をテーマにした常設展示「老いパーク」です。目・耳・運動器・脳の老化をゲーム型コンテンツを通して疑似体験したり、老化の仕組みやサポート技術を紹介する展示で、体験者が楽しみながら「老いと向き合うきっかけ」を提供しています。

mudは空間を含めた展示全体と、告知動画、一部コンテンツのプロデュースなどを担当しました。疑似体験コンテンツの「おつかいマスターズ」は、うちで開発まで担当しています。

「急にお願いされた買い物」というシチュエーションを通じて、認知機能の変化(短期記憶力・注意力・処理速度の低下)による日常生活での困りごとを疑似体験するハンズオン展示「おつかいマスターズ」。マルシェをモチーフにした什器(リアルな商品サンプルが陳列)の周りを歩きながら、タブレット端末のアプリケーションの指示に従って買い物にチャレンジ。老化に伴うさまざまな負荷のなかで、買い物リストを覚える / 買う体験ができる。(提供:mud)

リアルな商品サンプルが陳列されたマルシェ什器。各商品のラッピングもオリジナルでデザインし、リアリティを追求した。(提供:mud)

―こちらは特にどんな点にこだわっていますか?

芦川:開発担当としてこだわったポイントはいろいろありますが、多角的な視点でバランスをとって技術選定したことです。

「おつかいマスターズ」はマルシェに置かれている商品毎にバーコードが配置されていて、そのバーコードを読み込んで商品を取得するシステムになっています。

主に、バーコードを検知するライブラリや開発環境の選定を

・仕様を満たせるか(消費電力は問題ないか。検知精度は問題ないか。など)

・開発スピードが出るか。

・デザインのブラッシュアップに対応できるか。

の観点から決定しました。

バーコード検知のライブラリの選定では、数種類のライブラリから、検知スピードや精度、個数、空間の明るさや距離、取得できる座標データなど調査しました。

芦川能純さん。1989年生まれ、静岡出身 双子。大学では行動経済学を学ぶ傍、テクノアーティストboys be kkoに触発され電子音楽に興味を持つ。それをきっかけにプログラミングを覚え、フロントエンドからサーバーサイドまで幅広い領域を担当し広告のプロモーションやエンターテイメント施設のシステムの設計や実装を担当。2019年mud Inc.設立。

芦川:また、常設展示のため1日7時間運用することが求められていたので、アプリの消費電力を把握する必要があったのですが、最終的な消費電力は結局デザインフェーズが完了するまでわかりません。とはいえ、つくりきったあとで「ダメでした」では困るので、消費電力を計測できるツールをつくり、モックアプリをiOSネイティブ版とUnity版で開発してそれぞれ消費電力の検証を行ないました。

―表には見えてこないけれど、いろいろなことをシミュレーションしてつくり込まれているんですね。

芦川:あとは、クライアントも制作メンバーも全員が技術面に詳しいわけではないので、序盤からプロジェクトチームには消費電力が問題になることや、バッテリーが運用とともに劣化していくことなどを周知したり、コミュニケーション面も意識しましたね。

プロジェクトメンバーと共通認識を持ちながら、技術だけではなく進行や運用などの観点からも最適なアプローチを模索しました。難しい技術を使っているわけではありませんが、見えない部分もこだわるmudらしいものづくりができた事例かなと思います。

100台以上の「たまごっち」を魔改造。斬新な演出を実現

提供:mud

松本:次の事例は、「たまごっち」とアーティストによるコラボレーションプロジェクト「TAMAGOTCHI REMIX」の第1弾です。mudはミュージックビデオのプロデュースと、映像内に出てくる「たまごっち」を使った演出の企画・制作を担当しています。

100台以上の「たまごっち」を埋め込んだ壁を制作。「たまごっち」のなかの基盤もオリジナルで制作したものに入れ替え、中央の10台は液晶画面、両サイドはLEDで構成。楽曲内で使われるたまごっちSEのタイミングに合わせて、液晶のアニメーション表示やLED一つひとつの光り方やテンポを制御している。(提供:mud)

松本:僕らに期待されていたのは、ただ映像をつくることだけではなく、いかに面白い装置やそれを使った演出を仕掛けられるか。「“懐かしい”で終わらない“新しい”『たまごっち』をお届けする」ということがこのプロジェクトの目指すところでもあったので、たまごっちを通していかに斬新なことができるかが重要だったんです。そこで、「たまごっち」を魔改造してサンプラーやLEDとアニメーションによる演出装置を制作しました。

―どのようにしてたまごっちを魔改造したのでしょうか?

松本:まず、たまごっち単体は小さいのでMV内で映えさせるには数が必要だろうということで、100台以上のたまごっちを使うところから考え始めました。サンプラーも演出装置もそれぞれ一から設計し、基盤もすべて入れ替えて、各装置や制御システムを開発しています。

楽曲制作を担当するアーティストとも連携して、たまごっちの代表的なSEを楽曲に取り入れてもらいつつ、歌詞に合わせた光り方のパターンを検証・調整も行ないました。

装置自体もこの事務所で、何度もテストを重ねながら組み立てています。当時はワークスペースの大半が、巨大なたまごっちの壁に占拠されていましたね(笑)。

提供:mud

―技術もさることながら、とてつもなく根気のいる作業ですよね。本当によくここまでやったというか、まさに変態的……。

松本:ギリギリまで演出をブラッシュアップして、最後は事務所で合宿みたいなかたちでつくっていましたね。

特にこだわったのは、「たまごっち」のファンに喜んでもらうちょっとした仕掛けです。たとえば、「死」にまつわる歌詞が出てくる場面では、たまごっちでお馴染みのお墓マークをLEDで表現するなど、ファンコンテンツとしても楽しめる演出を散りばめています。

THE NORTH FACEともコラボ。アーティスト活動の経験も活かせる環境

THE NORTH FACEとのコラボレーションプロジェクト「FFFES」第2弾のプロダクト(提供:mud)

松本: 3つ目は「R&D/Art」軸の事例です。THE NORTH FACEとのコラボレーションプロジェクトで、アーティスト活動をしている長谷川指名の案件です。

長谷川:THE NORTH FACEは以前から環境問題に取り組んでいて、その一環としてスタートしたのが「FFFES」というプロジェクト。絶滅危惧種の生き物をアーティストが描き、その絵をプロダクト化するというものです。売上の一部は、自然保護協会などに寄付されます。

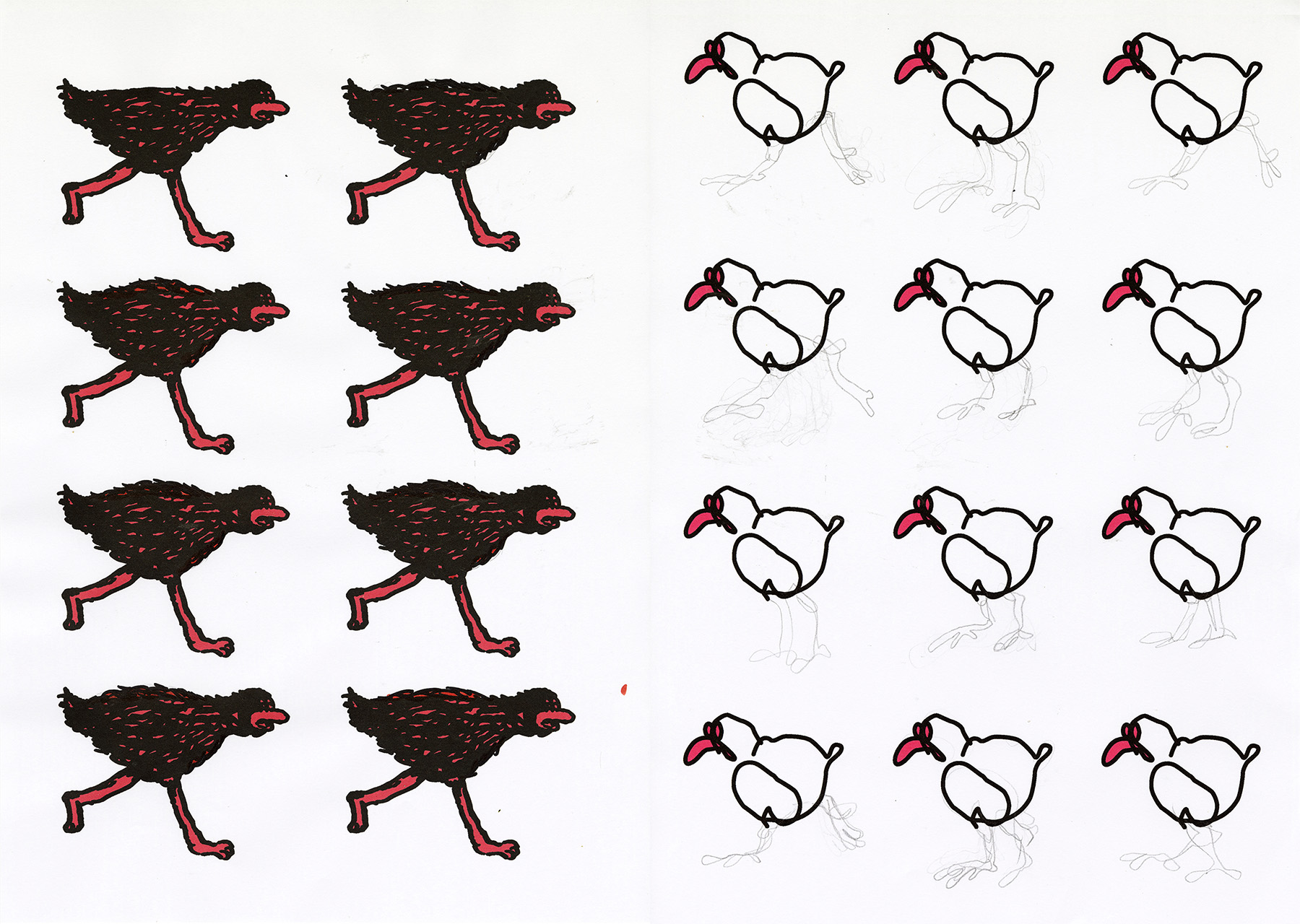

僕は「FFFES」の第2弾としてフィーチャーされた「ヤンバルクイナ」の絵を描き、それをもとにTシャツやトートバックへとプロダクト化されました。また、販売に合わせて代官山にある店舗のショーウィンドウや店内演出も手掛けました。

長谷川希木さん。1989年生まれ、多摩美術大学に在学中にインタラクティブアートという分野を知りプログラミングに手を伸ばす。2013年AID-DCCへ入社。フリーランスを経てmud inc.を設立。WEBのフロントエンドエンジニアとして働きつつ、アナログ的な表現を求めてアーティストとしても活動している。

―アーティストとしての指名ということでクライアントワークよりも委ねられる部分が大きいと思いますが、どのように制作を進めていったのでしょうか?

長谷川:「真っ赤な嘴や足、飛べない鳥」というヤンバルクイナのキャラクター性をどうアートワークに落とし込むか。まずはそこまで深く考えず、ノートにひたすらヤンバルクイナを描きましたね。型にはめずにとにかくいろんなアイデアを考えて、いくつかのパターンに絞り込んでからちょっと太らせてみたり、足の角度を微妙に変えてみたり。そうやってつくりこんでいきました。

提供:mud

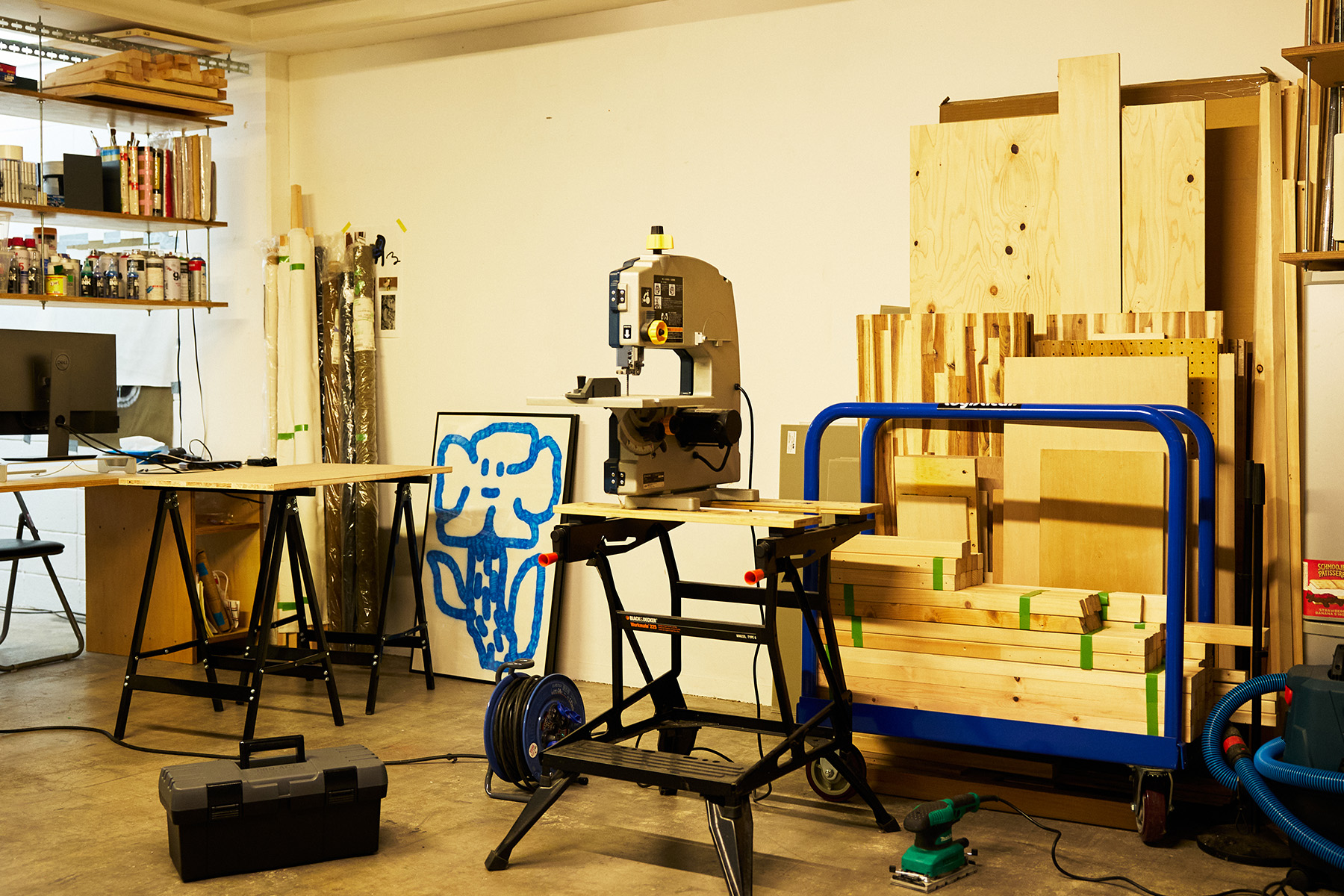

長谷川:店頭演出についてはTHE NORTH FACE側から使われなくなった布を提供してもらい、エアブラシでヤンバルクイナの絵を描いてアップサイクルの作品をつくりました。店舗の天井高に合わせた3メートルくらいの作品なのですが、この事務所もそれくらいの天井高があるので問題なく作業ができましたね。

提供:mud

―長谷川さんはエンジニアでありながらアーティストとしても活動しているそうですね。そのスキルが、mudの仕事にも活かされたと。

長谷川:そうですね。案件によってさまざまなので一概には言えないですが、本業はエンジニアで、そのスキルを活かして会社に利益を残す働きをしています。

その一方で、ライフワークの一環として絵を描いたり、ZINEをつくったり、興味のあるアーティスト活動にも挑戦しています。利益を残すこととは相反するかもしれませんが、アーティスト活動をしていくことで、mudとしての表現の幅も広がり、結果的に今回のように良い影響をもたらすことができると思っています。

松本:長谷川のようにアーティスト活動をすることは、mudとしての表現の幅、クリエイションにも生きてくるので、クライアントワークと並行して自分の作品づくりにも力を入れたい人は大歓迎です。mudのフィロソフィーに「ビオトープ」という言葉を入れたように、ユニークなメンバーが集まって各々が面白いことをやり、それに影響を受けながら各々が各々の目指す方向に成長していく。そうやってチームとしても成長していけると理想だなと思います。

仲間と一緒に、ものづくりに没頭できる「ラボ」

―このオフィスも非常に特徴的ですね。いろんな機材や工具、技術書などが置かれていて、ワークスペースというよりラボのような雰囲気です。

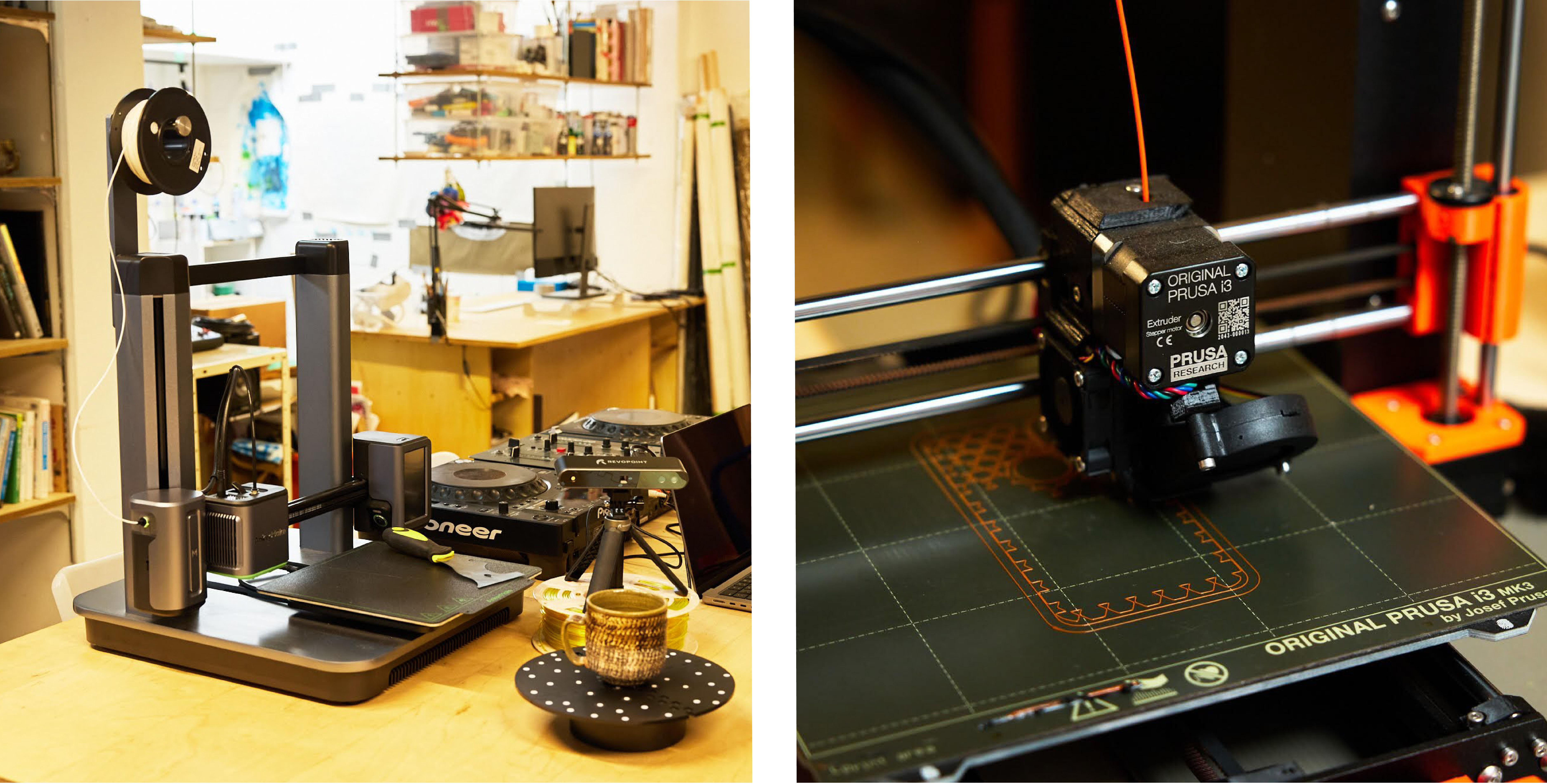

松本:実際、ここはものづくりにまつわるさまざまな研究をする場でもあります。3Dプリンター、3Dスキャナー、プロジェクター、センサー類など機材が充実していますし、ある程度の広さと高さがあるので、大きいサイズの試作品も保管しておける。本当に、いろんなことを試せます。特に、人が集まってああだこうだと言い合いながら、短時間で集中してプロトタイプをつくるのに向いていると思いますね。

提供:mud

芦川:フリーランスだとここまで大きい場所を借りるのは難しいし、機材類も総額でそれなりのコストがかかっています。小規模なチームで、開発環境にここまでの投資ができる会社はあまりないのかなと。

―それだけ、ものづくりのための環境を大事にしている。

芦川:それもありますし、メンバー同士がフラットにものを言える関係性であることも大きいと思います。代表は松本ですがトップダウン型ではないので、たとえば「こんな機材を入れよう」みたいなことも気軽に提案できるし、技術的にリスクのある提案などに対しても気軽に指摘します。

外部のパートナーさんも含めてチーム内の風通しがよく、余計なストレスを抱えず制作に集中できるのはmudの良さだし、これから入ってくるメンバーも遠慮なく自分の意見を言ってほしいですね。同時に意見を言いやすい環境にしていかなければと思っています。

提供:mud

互いに影響し合い成長していく「ビオトープ」のようなチームに

―最後に、mudの今後のビジョンをお聞かせください。

松本:まずは、現在手掛けている場づくりや空間演出、それらを通じた「体験」を引き続き提供していきたいです。そのうえで、メンバーを増やして組織の体制を強化し、会社として体力をつけながら、より大規模な施設やサービスの開発に企画段階から並走していけるようになりたいですね。そうなればいま以上に僕たちの強みが発揮され、効果的かつ強度のあるクリエイションができると思います。

一方で、クライアントワークだけでなく、mud発のプロダクトやサービスの開発にも挑戦していきたいです。それは自前の新規事業かもしれませんし、アートワークかもしれませんが、なんであれmudの基本姿勢である「どろどろと湧き出る、ものづくりの衝動に正直に」を体現することをやっていきたいですね。

―組織の規模感としては、どれくらいのサイズが理想ですか?

松本:僕たちのやり方は、一人ひとりの結びつきや密なコミュニケーションが大事なので、あまり大きな会社にしようとは思っていません。最大でも、長テーブルで打ち上げできるくらいの人数をイメージしています。それくらいのサイズで、ちゃんと人間同士の付き合いをしながらものをつくっていくのが理想ですね。

ただ、少人数ながらも、さまざまな特徴や考え方を持つメンバーが互いに影響し合うことで成長していくチームでありたいとも思っています。これから新しいメンバーが入ることで予想もしていなかった方向に育っていくのも、それはそれで面白いですし、むしろmudらしい成長の仕方なのかなと。

―具体的に、どんな人に来て欲しいと思いますか?

芦川:個人的には3Dグラフィックスのモデリングができたり、サーバーサイドをしっかり見られたりするようなスキルを持った人が来てくれると嬉しいです。あとは、違う職能に対するリスペクトを持っている人。そして、なんでもいいので「泥のように没頭するような経験」をしたことがある人がいいですね。

長谷川:もちろんスキルがある人は大歓迎ですが、僕個人としてはそのほかにも、やりたい分野があって、チャレンジしている人や、いまはそういう環境に居ないけど、チャレンジしたいと思っている人。そんな人と一緒に働けたらなと思います。

松本:まずは誠実であること。そして、とにかく何かをつくることが好きで、しんどい状況でもむしろ面白がって、粘り強く取り組み続けられること。もちろん尖った感性やスキルがあるに越したことはないのですが、仮にこれという武器がなくても、ものづくりの素地がある人なら成長していける環境だと思います。なので、「私には強い個性や武器がないから合わない」などとは思わずに、ぜひエントリーしていただきたいです。

Profile

リサーチとプランニング・エンジニアリングを武器に、“mud”なものづくりを追求するクリエイティブスタジオです。

場づくりのコンサルティングや企業のブランディング、デジタルミュージアムや商業施設の体験設計・空間演出に加えて、WEBやアプリケーションなどの企画・制作を行なっています。

デジタル制御やインタラクティブといったアプローチを得意としていますが、体験する人の心地良さや情緒に訴えるアナログな質感を兼ね備えたものづくりを目指しています。

私たちのこだわりは、濃く、深く、ものづくりに向き合い、触れた人にポジティブな価値転倒が起こるようなクリエイションを仕掛けること。

社名のmudには、「どろどろと湧き出る、ものづくりの衝動に正直に」「泥のように、考える。泥のように、つくる」などものづくりに対する強い想いが込められています。コンサルティング、プロデュース、サービスの研究開発など幅広いプロジェクトを進めながらも、一貫したものづくりへの姿勢を持ち続けることで、発見・感動を与える体験や賑わいを生み出し続けています。

mudで働く魅力は、ものづくりに集中するための環境が整っていること。上流から関わるプロジェクトも多く、企画段階から検討を重ねることができます。制作陣はお互いに尊重しあいながらも意見を言い合える社風で、良いものをつくることだけに集中できる環境です。また、勉強や実験のための機材購入を積極的にサポートする制度もあります。

私たちが求める人物像は、自分のなかにやりたいことを持ち、主体的に動ける方。会社に細かいルールがないため、メンバーとともに良い方法を探っていける方にとっては、快適で成長しやすい環境かもしれません。また、わからないことがあったときや大変なときに、正直に言える誠実さも重要だと考えています。

mudは、メンバーそれぞれが得意分野や好きなものを持ち寄って良い影響を与えあう、つくる人・つくりたい人によっての豊かな「ビオトープ」のような会社を目指しています。新しい風としてともに成長してくださる、熱意ある方のご応募をお待ちしております。