すべての仕事に「自分がやる意味」を見出す。クリエイティブ集団301の哲学

- 2019.05.15

- FEATURE

PR

それはやがて会社へと形態を変え、さらに発展。プロジェクトの規模も大きくなっていったが、「やりたいことをやる」「自分のために仕事をする」という軸はいまもぶれていない。

一見、守り続けることが難しそうにも見えるこのポリシー。「仕事の8割がクライアントとともにつくる新規開発型プロジェクト」と語る同社が、いまもなおそれを大切にできている理由とは。大谷さんと、ビジュアル制作を統括するデザイナーの宮崎悠さんにお話を聞いた。

- 取材・文:榎並紀行(やじろべえ)

- 撮影:豊島 望

- 編集:服部桃子(CINRA)

多くの新規開発型プロジェクトを手がける301ならではのワークスタイル

—現在、301では具体的にどのような仕事をされているのでしょうか?

大谷:8割が、クライアントとともに物事をゼロから設計していく新規開発型プロジェクトです。グラフィックや空間、イベントだけではなく、事業やブランド、組織の意思決定プロセスなど、すべての物事が立ち上がっていく過程をデザインしています。

CEO / プランナー / ディレクターの大谷省悟さん

—一方で、自社プロジェクトも行っていると聞きました。これまで手がけてきたなかで、代表例を教えてください。

大谷:渋谷のFabCafe Tokyoと一緒に立ち上げた『THE OYATSU』というプロジェクトです。テーマに沿ったオリジナルのOYATSU(コンセプトフード)を気鋭のシェフたちに発表してもらい、その発想法や創作プロセスなどをトークセッションで解き明かしていくというもの。2016年から1年間にわたり、マンスリーのイベントとして開催しました。飲食をグルメではなくものづくりの文脈から捉えなおすことで、食への関心を深めたいという狙いがあったんです。

ブラックベリーやチーズでつくられたソースをメレンゲで包んだ『THE OYATSU』オリジナルのメニュー

FabCafeで開催されたトークセッション

—宮崎さんは、このプロジェクトでどんな関わり方を?

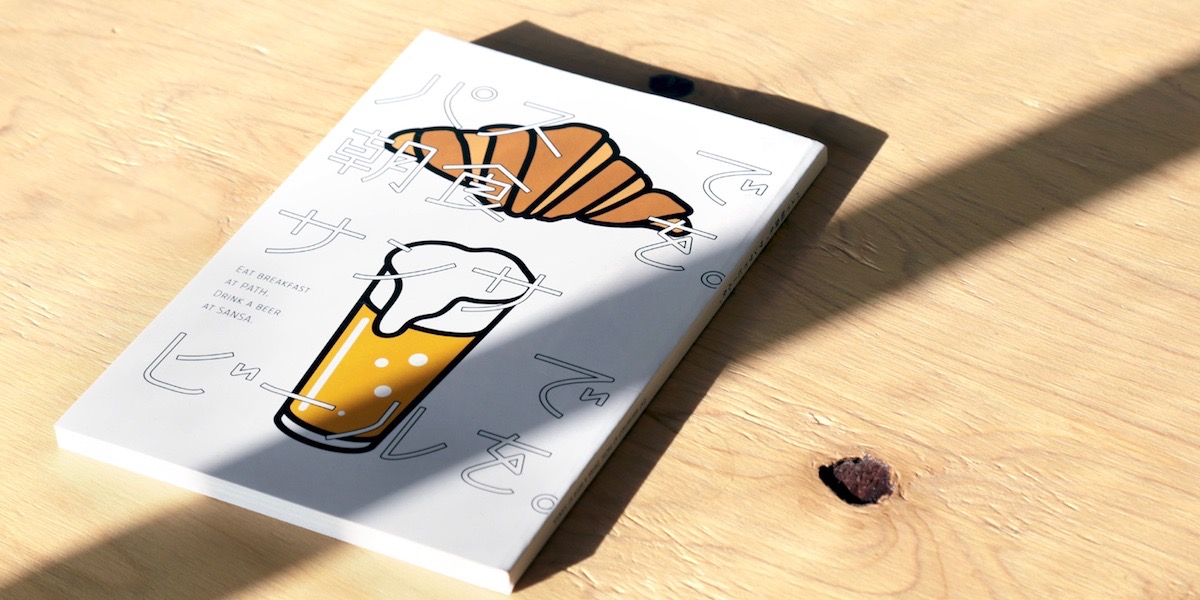

宮崎:ぼくはビジュアル制作を担当しました。シェフのインタビューをまとめたタブロイドから始まり、本格的な日本酒のカルテをつくるなど、回を重ねるごとに力が入っていきましたね。自社プロジェクトなので、自由なものづくりができる。やりたいことをそのまま出せる。グラフィックをつくる面白さを追求できる喜びがありました。

CCO / グラフィックデザイナーの宮崎悠さん

代官山蔦屋書店で開催された『THE OYATSU』フェアに向けてつくられたオリジナル書籍

—お二人にとって思い入れの深いプロジェクトだったのですね。これ以降、一気に飲食関係の案件が増えたとか。

大谷:仕事の半分以上が飲食関連の案件になりました。イベントだけでなく、ポップアップショップや雑誌へのコンテンツ提供など、さまざまな仕事へと派生していったんです。また、それによって、飲食業界で活躍するシェフたちと関係をつくることができたのも大きかったですね。

自分たちが面白いと思うプロジェクトを立ち上げ、そこでコミュニティーをつくり、そこからまた仕事の幅を広げていく。このようなスタイルは、301ならではといえます。

301の新拠点が今夏、始動。そこに込められた思いとは

—夏には301のオフィスを兼ねた新拠点もオープンするそうですね。

大谷:単なるオフィスではなく、誰もが訪れることができるコミュニティースペースをイメージしています。かつての301号室のように何かをやりたい人たちが集まり、食べたり飲んだりしながら語り合い、つながっていく。仕事やプロジェクトを、「出会いの地点からつくる」というのがコンセプトです。

—場づくりには、『THE OYATSU』に参画したシェフたちも巻き込んだとか。

大谷:彼らはぼくらがやりたいことに共感してくれて、仕事としてではなく仲間として参加してくれています。それはこれまでの活動を通じ、お金では買えない関係性をつくってきたから。そういう意味では、新拠点はこれまでの301の集大成といえます。

新しいスペースは、シェフたちのクリエイティビティーを世に発信し、文化として高めていく場所にもしていきたい。ぼくらが持つクリエイティブの力を使って、飲食業界のユニークな仲間たちと新しいコンテンツを開発していきたいと考えています。

マンションの一室から生まれた、個人の「やりたいこと」を叶えるコミュニティー

—「301」という会社名は、かつて大谷さんが運営していたコミュニティーが由来になっているそうですね。

大谷:広告制作プロダクションでCMなどを制作していた会社員時代に、ルームシェアしていたマンションの部屋が301号室でした。

そこには、業界関係なくさまざまなバックグラウンドの人たちが集まっていて、自分たちがチャレンジしたいこと、面白いと思うことを話していると、興味を持った仲間が集まり、プロジェクトが立ち上がって実現する。それが話題になり、仲間が増え、また新しいプロジェクトが生まれる。301号室はそんな場所でした。

そんなことを繰り返していくうちに、いつしか301号室は単なるマンションの一室から「チーム」「コミュニティー」という存在になり、総じて「301」と呼ばれるようになりました。

—宮崎さんも301号室に出入りする仲間の一人だったとか。

宮崎:2011年に大谷が『MIDNIGHT RUNNERS TOKYO』というイベントを立ち上げる際に、デザイナーとしてロゴをつくってほしいと声をかけられたのがきっかけです。

イベントは、深夜0時から渋谷や六本木を走るというもので、大谷の「夜中に走るカルチャーをつくりたい」という言葉が印象的でした。それまではカルチャーを「つくる」という発想がなかったので、これは面白そうだなと。

大谷:当時はランニングブームで、そこに対するカウンターとしてやってみたいなと。健康のためとかタイムを競うとかではなく、「ただ深夜に走る」ことを軸に、人々が集うようなコミュニティーをつくりたいと思ったんです。

宮崎:始める前は正直、終電がなくなってから走る人なんて、そんなにいないだろうと思っていました。でも、大谷は当初から100人集めたいと言っていて、実際に第一回のイベントから1年後には150人が参加し、そのさらに1年後に鹿児島で開催したときには400人にもなった。

個人の思いを起点にしたプロジェクトでこれほどの人を集められるのは面白いと思いましたし、可能性を感じました。以来、ぼく自身も徐々に301での活動に注力していくようになったんです。

—当時はお二人とも会社勤めをしながら、土日などを使って301の活動を行っていたということですが、仕事とは違う充実感や楽しさがあったのでしょうか?

大谷:301から生まれるプロジェクトはすべて、自分たちが「やりたいこと」「発信したいこと」「変えたいこと」が起点になっていました。そのため、上下関係などのしがらみがなく「やりたいことに対してピュアな人たち」がつながっていく。その感覚がとても気持ちよかったし、面白かったし、未来があると思ったんです。徐々に301の活動が盛り上がっていったこともあり、勢いで会社を辞めて301を法人化しました。

—法人化することで、個人がやりたいことを組織的にサポートする仕組みをつくったのですね。ちなみに、大谷さん自身の「やりたいこと」は、場づくりや人をつなげることですか?

大谷:昔から人が交差する場をつくることが好きだったので、そうなのかもしれません。ただ、やりたいことを実現するためには仲間がいるし、そのためには人を集める場が必要だった、というほうが順番的には正しい気がします。

- Next Page

- 「『クライアント』という言葉は使いたくない」

「『クライアント』という言葉は使いたくない」

—301は仕事に対する考え方が独特ですよね。営利や企業課題を解決することよりも、とことん「自分たちがやりたいこと」にこだわっているように感じます。

大谷:仕事のアウトプットも大事ですが、それ以上に「その仕事をすることで、自分の人生にどんな影響があるか」を大事にしています。まず、自分自身がそれをやる意味を見出せるかどうかを考える。結果として、社会的意義や企業の課題解決に結びついていくという順序ですね。

それが、仕事に対するモチベーションにもつながると思っていて。本気で仕事と向き合うには、自分が本当にやりたいこと、共感できることである必要がありますから。

—とはいえ、クライアントワークの場合、企業の課題解決が前提にあります。発注側と受注側という関係上、自分たちのやりたいことと相手の求めることが相容れないケースもあるのでは?

宮崎:たしかに、そういった案件もあります。ただ、そのギャップを解決する方法として、クライアントと先に「信頼関係を構築しておく」ことが挙げられます。それにより、気兼ねなく意見を言い合うことができる。会議室でのミーティングではなく、関係をつくるところから仕事を始めるんです。

すると、発注者、受注者というしがらみを超えたものづくりが可能になる。まさに、かつての301号室でやってきたこと、これから新拠点でやろうとしていることです。

大谷:関わる全員が共感し、納得できる仕事をするには、ヒエラルキー構造ではなくフラットな関係性が重要だと思っています。ヒエラルキーがあると、上の立場の人間の事情のためにみんなが仕事をすることになってしまう。そんなことのために、才能を持ったメンバーが消費されてしまうのは気持ちよくないですよね。

だからぼくらは、本当は「クライアント」という言葉も使いたくない。プロジェクトの言い出しっぺが誰であれ、そのテーブルにつくメンバー全員が共感できるビジョンやコンセプトを中心に置き、各自が「この仕事をやる意味がある」と思える状態で、プロフェッショナルを発揮していく。そんな考え方ですべてのプロジェクトに取り組みたいと思っています。

「ぼくらはほかの誰かではなく、自分たちのために仕事をしている」

—メンバー全員がその仕事に共感し、やる意味があると思える状態……。理想的な考え方ですが、一方で常に実現することは難しいようにも思えます。

大谷:そうですね。そんなのは理想論で、現実には難しいと思う人も多いでしょう。

でも、301は会社としてその理想を実証したいし、世の中に広めていきたい。ほかの誰かではなく、自分たちのために仕事をしたいんです。その価値観に共感してくれる人と一緒に仕事をしたいと思っています。

—今回、301ではプロデューサーとプロジェクトマネージャーを募集していますが、まずは会社の理念に共感できるか否かが何より重要であると。

大谷:そうですね、まずは価値観が合うことが前提です。そのうえで、ものづくりへのこだわりがあることも大切ですね。また、先ほどお話ししたとおり、仕事はクライアントとともにつくる新規開発型プロジェクトがほとんどなので、チャレンジ精神のある人が望ましいです。

—宮崎さんはどんな人と働きたいですか?

宮崎:価値観が合うことは大前提として、考えることが好きな人がいいですね。ただ言われるままかたちにするのではなく、それが世の中に組み込まれたときにどんな意味があるのかを考えて、自分や社会にとってあるべき方向性を見出せる人。301に入ると、とにかく頭を使うことになるので、それが苦にならない人じゃないと厳しいと思います。

大谷:そういう意味では、たとえ優秀でも、「クライアントの課題を必ず解決する」といった考え方を大切にしている人は、うちに合わないかもしれません。「どんな剛速球でも打ち返せます」じゃなくて、「そもそも、その球を打ち返すことは自分にとってどんな意味を持つのだろう?」という考え方ができる人に来てもらいたいですね。

宮崎:その価値観が合う人にとっては、301は恵まれた環境ではないかと思います。ぼく自身、じつはここの仕事以外に個人でグラフィックデザイナーをしているのですが、301にいると周囲を巻き込みながら一人では絶対にできないものをつくれるし、想像以上の結果が出せる。

ぼく以外にもダブルワークをしているメンバーはいますよ。本業以外のやりたいことを実現するために、301というチームをうまく活用しています。

Profile

■「価値」よりも「意味」のために働くということ

301は、人々が自分の信じる「意味」のために、創造的に働くことができる世界を広げようとしています。そのために、「価値創出」や「課題解決」そのものが目的化されたプロジェクトではなく、人々のパーソナルな「意味」を起点に社会を変えていくための挑戦を、アイデアやデザインの力で実現させていきます。

301が手がけるのは、パーソナルな「意味」を、社会や人々と共有可能にするためのシンプルで力強いコンセプトを起点とした、さまざまなデザインプロジェクトです。その対象は、グラフィックや空間やイベントといった目に見えるものだけではなく、事業やブランドや組織の意思決定プロセスなど、規模や領域を問わず物事が立ち上がっていくすべての過程におよびます。

自分自身が信じられる「意味」のために、新たな挑戦に取り組もうとする「誰かの思い」があるとき、そこにはいつも301の仕事の可能性が存在しています。「課題解決」や「価値創造」は、そうした取り組みの手段や結果として存在していると考えています。

■クリエイティブ組織の常識を超え、飲食業界の常識を超えていく

301の特徴のひとつは、圧倒的な実行力だと思っています。ビジョンを語るだけではなく、実践によって社会に思いを投げかけていく。これまでの数々の自主プロジェクトもたくさんの出会いや物語を生み出してきましたが、今年の夏に代々木上原にオープンする新拠点は、301の思想や価値観を濃縮還元したような、これまでにない「場」への挑戦となります。

「価値」よりも「意味」を追求したとき、自然と301の仕事が生まれる場所は、「ビジネスや交渉の場」ではなく「人と人が出会いそれぞれの物語を重ねていく場」になってきます。だから301は、自分たちの仕事が生まれるスタート地点から、丁寧にデザインしていくことにしました。

新拠点は、301が信頼する飲食のプロフェッショナルチームと一緒に生み出す、クリエイティブな飲食体験の場であり、プロジェクトを実行していく仕事のための場でもあります。301にとって、それらは分かつことのできないひとつながりのものであり、それら全体を通して自分たちの仕事であり人生であると考えています。

301では、このような思想・価値観に共感してもらえる、新しい挑戦のための仲間を募集しています!

詳細は、HP(http://www.301.jp/)やnote(https://note.mu/301inc)などもご参照ください。

応募締切日:2019年6月5日(水)