映画の魅力や想いを1枚のポスターに込める、サイレン流のデザイン視点

- 2017.08.31

- FEATURE

PR

おそらく、その基準の中でも重要なものが、映画のポスターやチラシではないだろうか。有限会社サイレンは、映画宣伝を中心に、舞台、アートなどのカルチャー領域で実績を積み上げてきたデザイン事務所だ。これまでハリウッド作品のみならず、インディペンデント作品にも多く携わってきた代表の三堀大介さんに、一枚の映画ポスターへ賭ける想いを伺った。

- 取材・文:島貫泰介

- 撮影:永峰拓也

紙はWEBに勝る! 映画ポスターと日本の親和性

世の中に映画ファンはとても多い。しかし、そのポスターやパンフレットなどの宣伝物を制作するデザイナーがどんな仕事をしているのか、その業界がどうなっているのかはほとんど知られていない。まずは業界の内実や日本の映画鑑賞文化について、代表の三堀大介さんに伺った。

—いわゆる「映画の宣伝物」を制作するデザイン事務所は、日本にどのくらいあるのでしょうか?

三堀:国内では30〜40社くらいですね。その中で年間800本ほどある映画宣伝のデザインをしている、というのが僕個人の実感です。20人規模の制作会社もありますが、大半はフリーランス、あるいは僕たちのような2〜3人規模の事務所がほとんど。グラフィックデザインの中でも、かなり狭いジャンルだと思います。

—欧米に比べて、日本は鑑賞とセットでパンフレットも買うという、独特の文化がありますよね。

三堀:本当に日本人は紙が好きですよね。10年くらい前にフリーランスのデザイナーになろうとしていた僕に、いろんな人から「紙なんてなくなるよ、これからはWEBの時代だよ」とアドバイスされたのですが、蓋を開けてみれば未だにポスターやパンフレットの仕事は絶えることなく続いています。

代表取締役社長 三堀大介さん

—その中で、サイレンはどんなお仕事を?

三堀:ドキュメンタリー映画からアクション大作まで、様々な作品に関わっていますが、僕たちのこだわりは「こだわらないところ」。つまり、ノンジャンルという点です。映画ポスターのデザインというのは、それ自体はアートではなくて「宣伝ツール」でしかない。それぞれの映画を、誰に届けるか、どんなイメージを受け取って欲しいかをクライアントと一緒に見極めながら毎回手法を変える、というのが基本的なスタンスですね。

—たとえば昨年公開されて話題になった映画『デッドプール』はいかがですか? かなり攻めた宣伝が印象に残っています。

三堀:主役のデッドプールって、日本ではほとんど馴染みのないキャラクターじゃないですか。その点をどのようにビジュアルを通して払拭するかが重要なテーマでしたね。

—マーベルコミックの人気キャラクターではありますが、広く日本で紹介されたことはありませんよね……。

三堀:おっしゃる通りで、本国の宣伝戦略と同じ方法で公開していたら、困惑しか生まなかったでしょう。そこで僕たちが注意したのは「大人の冗談が満載」、そして「デートムービーに最適」という2つのイメージを持ってもらうことでした。そもそも『デッドプール』を既に知っているディープなファンはこちらからアプローチしなくても観に来てくれますからね。僕らはそれ以外の人たちに向けた宣伝戦略を練っていったんです。

—実際はどんな工夫を?

三堀:これは他の作品でも共通することなのですが、説明過多にしないことです。宣伝の仕事って、お客さんに対して「あれもこれも言わなきゃ」「これを言っておくと客層が広がるかも」という風に、やたら要素を盛り込みたくなってしまうんですよ。でも、それはインパクトを弱めることにつながるので、テーマを絞り込んでシンプルにしていく作業が大事になってきます。

映画『デッドプール』のポスター

三堀:それと『デッドプール』に限定して言うと、昨年のアメコミ映画って全体的に多くのヒーローたちが登場して、世界や自分たちの存在意義を憂うような、悲壮感漂うものが多かったんですね。そこに真っ赤なスーツ姿のキャラクターが、明らかにふざけたポーズで立っているだけで、まったく違う空気感を持つ作品だってことを伝えられると考えたわけです。また地味な仕掛けですが、全国各地の地名にちなんだダジャレコピーを考え、デザインに落とし込みました。『デッドプール』と、それぞれの場所に住む映画ファンの間に「心理的なつながり」を持たせたかったんです。おかげさまで反応も良く、大ヒットを打つことができました。

映画ポスターを徹底分析! 『君の名は。』のポスターデザインがすごい理由

デザイナーの仕事とは一般的に、かたちを整え、配置し、かっこよさやかわいらしさを視覚的に造形化するものだと思うだろう。だが、三堀さんが考えるデザインとはそれだけではないようだ。時代の流れ、トレンドの潮流を読み、より鋭く、そしてより広くまで作品が届くように「情報を組み立てること」こそが、デザインの核となる。

—「映画ポスター」と一口に言っても、様々なジャンルがあると思います。デザイナーとはいえ、得意・不得意がありそうですね。

三堀:むしろ、不得意なジャンルこそ楽しいんですよ。僕らデザイナーの仕事は、まったくゼロから新しいイメージをつくることじゃなくて、映画を観て欲しい人たちに「これは自分が観たい映画だ!」と思ってもらえるよう「翻訳」すること。そこで重要なのは、「その人たちに伝わるメッセージやテーマというのは、その人たちが理解している言語以外にない」ということだと思うんです。

—そこでいう、「言語」とは?

三堀:たとえば、アクション映画が好きな人であれば読み取れる「アクション映画らしいデザイン」です。各ジャンルに特有の感覚があって、多様な香辛料を調合するようにもっとも伝わるバランスを見極めるんです。たとえば韓流のイケメンアイドル映画の場合であれば、ベタなくらいのキラキラ感や暖色系の配色とか。映画を好きな人たちの中には、これまで目にしてきた映画、そして作品を取り巻くデザインや宣伝に触れた情報が蓄積していて、その体験が固有の言語をつくり出しているんです。僕の仕事は、その言語にフィットするデザインをつくることだと思っています。

—先ほどの「仕事のこだわりをもたないことが、こだわり」という言葉の意味がわかりました。自分のカラーを引き立ててデザインするのではなく、観客ごとに寄り添う必要がデザインにあるんですね。

三堀:弊社の仕事ではありませんが、大ヒットした映画『君の名は。』のポスターデザインはとても優れていると思います。今でこそアニメ映画を観る人の数は増えましたけど、それでもアニメやマンガってだけで関心を持たない人は、まだまだ多い。『君の名は。』は、アニメ映画だと一目で認識できますが、新海誠監督作品であることを一番には主張していないですよね。

ー監督名の文字サイズも小さいですし、過去に手がけた作品のタイトルも載せてないですね。

三堀:「新海さんのファンであれば、説明しなくても観てくれるから大丈夫」という判断だと思うんですよね。さらに作画やキャラクターのトーンも、一般の人が受け入れられるギリギリのところで設計されていますから、作品の隅々までにデザイン的な心配りが行き届いている。それはさっき言った「伝わる言語」への意識が明快である証拠ではないかと。ポスターやチラシも入れたい要素をグッと抑えて組み立てていて、悔しくなるくらい素晴らしいデザインだと思います。

- Next Page

- デザイン事務所が、映画の自主配給に協力?

デザイン事務所が、映画の自主配給に協力?

ここ数年、三堀さんと映画の関わり方は次第に変化してきている。デザインの仕事だけでなく、映画作品の配給にも関わり出したのだ。今年9月に公開されるドキュメンタリー映画『おクジラさま ふたつの正義の物語』は、アートコレクターの老夫婦を追った映画『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』『ハーブ&ドロシー ふたりからの贈りもの』を手がけた佐々木芽生監督の最新作。サイレンは3作品すべてのポスター、パンフレットのデザインを担当したが、そこに至る経緯からは三堀さんの並々ならぬ映画愛が垣間見える。

—佐々木芽生監督とはいつからお仕事を?

三堀:最初は本当に偶然の出会いでした。日本での配給会社探しに苦しんでいた佐々木監督が自ら主催した上映会に、偶然出席したのがきっかけだったんです。監督は冒頭30分くらいを上映して終わらせようとしたんですが、僕やその場にいた人たちがリクエストして、最後まで見せてもらったんですね。本当に素晴らしい映画で「これが日本で公開されないなんてもったいない!」と、その場で自主配給チームが立ち上がったんです。

—『ハーブ&ドロシー』はSNSでの口コミで火がついて、ドキュメンタリー映画としては異例の大ヒットとなりましたよね。

三堀:ツイッターやブログを通した、草の根的な宣伝戦略はすごく意識しましたね。宣伝ビジュアルもあまりプロっぽくないものにして、背後に大きな資本がないことを素直に伝える工夫を施したり。

—それはまたなぜ?

三堀:一つは経済的に恵まれていなくても豊かな人生を送れるという生き方の提示が、作品のテーマだったためです。もう一つは、主人公である老夫婦の生き様や思想に感銘を受けること自体が観客にとって重要な体験だと思ったため。僕が受け止めた『ハーブ&ドロシー』という作品は、アート映画ではなくて、「生き方指南」の映画なんですよ。そのポイントに共感をしてもらうためには、文化的な高尚さ、敷居の高さは不要でした。

—確かに日本で公開されるドキュメンタリーの多くは高尚路線で、デザインもシュッとしたものや、重厚なものになりがちです。

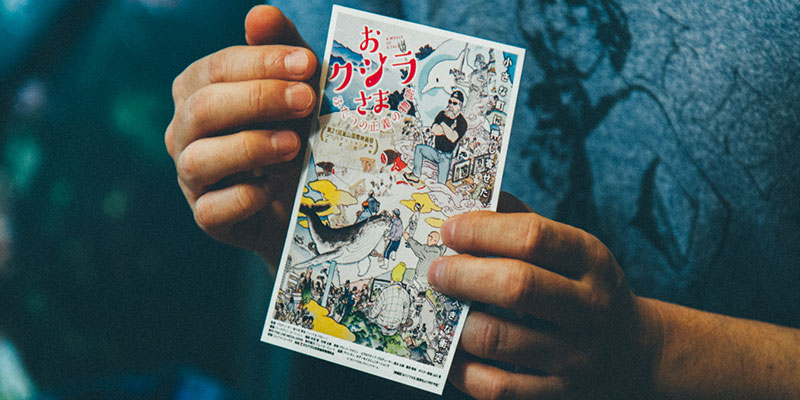

三堀:その意識は、今回の『おクジラさま』も同様です。漁師たちと捕鯨に反対する団体の対立を追ったドキュメンタリー映画なんですけど、監督が描こうとしているのは、イデオロギーの衝突ではなくて、そういう状況から垣間見えてくる人間の悲哀、そして人間賛歌なんですよね。ドキュメンタリー映画のポスターだと、「写真とタイトル」という構図が多いもの。しかし今回は幅広い層にアプローチできるよう、画家の山口晃さんに原画をお願いし、ポップなデザインを意識しました。脚本を読み込み、十分に作品や監督の想いを理解すれば、流行や前例なんて気にならなくなります。

映画『おクジラさま ふたつの正義の物語』のポストカード

作品と観客をつなぎ、作品と世の中をつなぐサイレンへ

「時間芸術の顔にメイクを施し、最後に命を吹き込む」。これはサイレンとして変わらず持ち続けている哲学だ。そんな彼らには、新たに挑戦したいことがあるという。

—今後、どのような活動をしていきたいと思っていますか?

三堀:Netflixが日本進出を果たしたタイミングから、「Netflix推奨クリエイティブ・エージェンシー」として、映画やドラマのアートワークを担当するようになりました。より高いクオリティが求められますし、エンターテインメント全般のビジュアル提案も増えていくと思います。そのうえで、もっとシンプルで強く刺さるビジュアライズにこだわっていきたいですね。たとえば「ティザーポスター」と呼ばれる、映画公開の数か月前に発表される、特報的なビジュアルの制作です。

—作品に対する想像が掻き立てられるようなデザインが印象的です。

三堀:過去に何度か手がけていて、直近では今夏公開されたキアヌ・リーブス主演の映画『ジョン・ウィック:チャプター2』を担当しました。本番のポスターでは、ジャンルムービーとしての特徴をきちんと伝えるデザインにしたのですが、ティザーでは、主人公が高級テーラーでスーツを仕立ててもらっているようなビジュアルにして「今度のヤツは、ヨーロッパ仕様。」というコピーを入れました。映画ファンの期待感を煽ることで、ますます公開を楽しみにさせるような仕掛けをしていきたいですね。

—前作はかなりゴツっとしたアクションが魅力だったので、意外さと期待の両方を感じさせますね。ティザーポスター以外にも取り組みたいことはありますか?

三堀:もう一つの目標としては、映画作品の製作支援です。実は片渕須直監督の大ファンで、映画『この世界の片隅に』が製作される前に、個人的にクラウドファンディングでの支援をしていて。これをきっかけに、映画そのものをサポートする活動もしていきたいと思ったんです。『おクジラさま』は会社として初めて出資した作品ですが、これからはデザインという関わり方以外でも、映画の支援をしていきたいですね。

—映画製作の、さらに根本から関わっていく、ということですね。

三堀:僕は大の映画ファンだったにも関わらず、映画監督になろうと思ったことは一度もない人間なんです。小学校の頃、買ってもらった映画パンフレットをボロボロになるくらい何度も読み返した記憶が今でも鮮明に残っているのですが、読み返すことで映画の鑑賞体験を自分の中で反芻することがとても楽しかったんですね。もともと、作品を別のかたちへ翻訳して伝えることに、一番の楽しみを覚える人間だったので、デザイナーという仕事に就いたのだと思います。今後はビジュアルだけでなく、支援や普及活動にも力を入れて取り組んでいきたいです。

Profile

映画・舞台・アートなどを中心にサブカルチャー / エンターテイメント関連のイメージ作りを行うデザイン事務所です。

「あの映画といえばあのポスターのイメージ」

時間芸術の顔にメイクを施す、最後に命を吹き込む仕事です。

事業拡大に伴い、人材を募集します。在宅勤務で、案件ごとの業務委託なども可能です。子育てをしながら仕事をしているスタッフもいます。