『揺さぶられる正義』上田大輔監督が語る――記者として冤罪と向き合った8年間の取材と報道への問題提起

- 2025.09.20

- REPORT

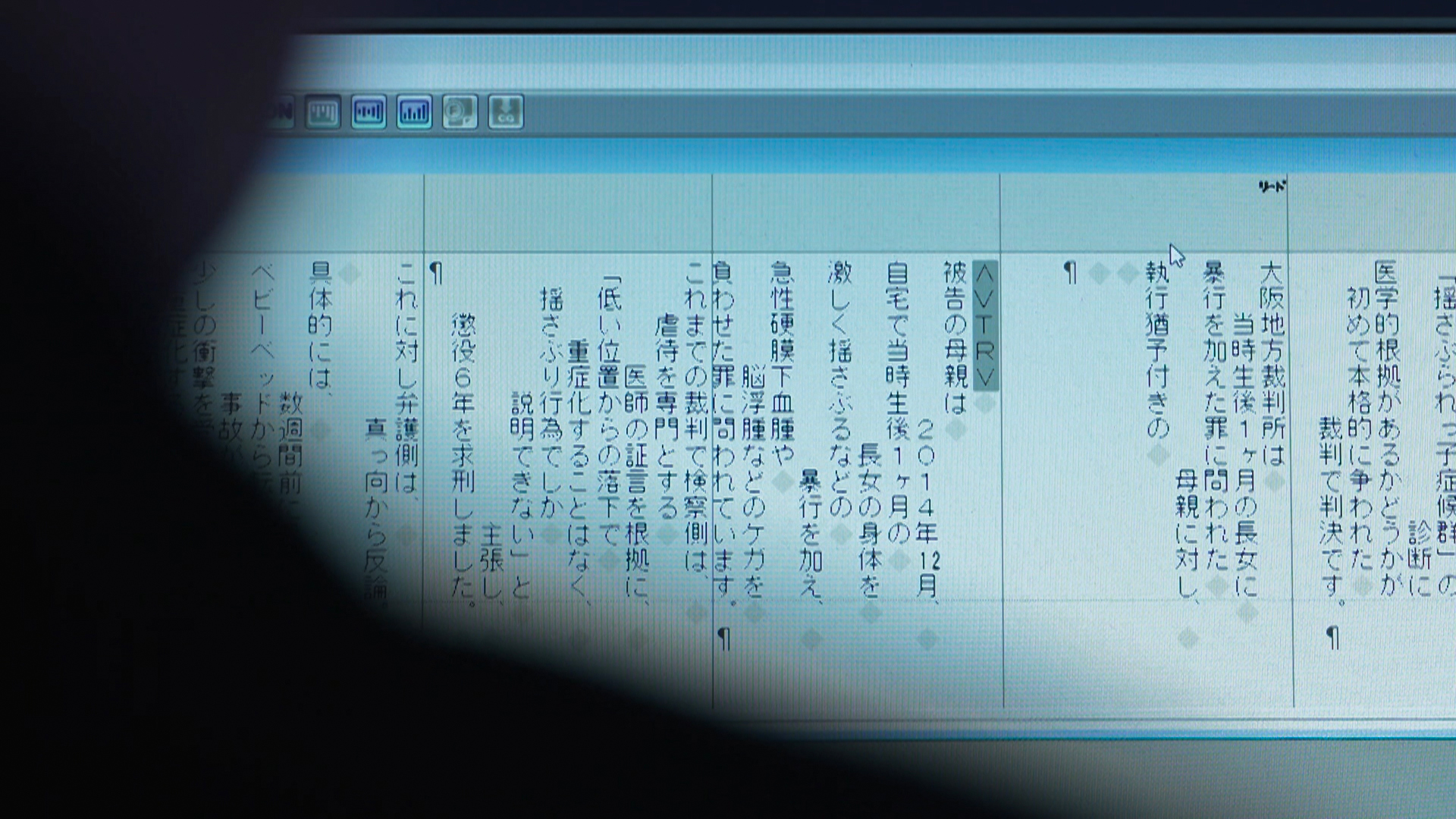

9月20日公開の映画『揺さぶられる正義』は、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」に関する虐待事件を、関西テレビの記者であり本作の監督・上田大輔さんが8年にわたり取材したドキュメンタリーだ。

本記事前編では、SBSの「子どもを守る正義」と「冤罪をはらむ可能性」、SBSの現場や司法について上田さんの考えや取材を通して感じたことを中心に、お話をうかがった。

後編の本稿では、刑事事件の報道の現場や、取材対象者との向き合い方など、記者としての考えやメディアの姿勢についてうかがった。

つねに取材対象者に誠実であろうとする上田監督の姿勢から、報道やメディアの目指す姿が見えてきたように思う。Profile

上田大輔うえだだいすけ

1978年兵庫県生まれ。早稲田大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。2007年司法試験合格。2009年関西テレビ入社、社内弁護士として法務担当。2016年に報道局へ異動し記者に。ディレクター作品として〈検証・揺さぶられっ子症候群〉シリーズ、『逆転裁判官の真意』など。揺さぶられっ子症候群(SBS)取材で日本民間放送連盟賞最優秀・ギャラクシー賞選奨、刑事司法の壁に挑んだ一連の検証報道でギャラクシー賞優秀賞を受賞。本作『揺さぶられる正義』が初めての劇場公開作品となる。

当事者との信頼関係構築――メディア不信を乗り越えた取材の軌跡

—被写体となる方々とはどのように関係性を構築していったのでしょうか?

上田:やはり皆さんとの関係性を構築するのはすごく時間がかかりましたよ。カメラを回すまでにかなりの時間を共有したのが大きかったと思います。赤阪さんに関しては知人を介して出会ったことに加え、取材により逮捕報道も見送りました。赤阪さんは、当初から信頼関係がある中で取材を進めることができたんですが、こういう例はまれ。他の方が非常に難しくて。

最初のお2人に関しては逮捕報道などもありメディアに対して強い不信感を持たれていたんですよね。その中で私にできるのは自分が何者で、どういう意図でこの事件に取り組んでいるかという情熱を伝えるほかなかった。当時は記者としての実績もなく、熱意しか語れるものがなかったんですが、時間をかけてお伝えしていきました。

—本作を観るとメディア不信に陥るのも理解はできますよね。取材を申し込んだけど、断られたことも?

上田:何度もあります。取材を受けてくれそうな感触を得ても「やはり逮捕報道が許せない」と断られることもあったり。

—そんなメディア不信が生まれる一方で、終盤のシーンで義理の娘への傷害致死の罪に問われ勾留までされていた今西貴大さんと交わした「信用」についての会話が印象的でした。

上田:この取材はメディアの問題に向き合うものになりました。今西さんの逮捕報道については僕もずっと引っかかっていたし、2審判決の直前、今西さんの母親に「逮捕時のニュースについて謝ってほしい」と言われたんです。当然ですよね。

今西さん自身は自分の逮捕報道は見ていなかったそうで、後ほど「見たい」と連絡をくれたんです。正直なところ見せたくありませんでした。でも僕がメディアの問題と向き合うことは避けられず、見せるしかなかった。お見せした際、もちろん映像に対して厳しい言葉が返ってきたのですが、同時に「本音を言うのは上田さんを信用しているから」と言ってくれました。

「一度黒だと思われたら白に塗り替えるのは無理」

上田:その後、編集しながら「このままでは僕が最初から今西さんの冤罪を信じて取材していたような良い格好をした作品になるのでは」と思ったんです。実際僕は、最初彼のことを信じていませんでした。フェアでいたいと思ったので、彼に正直に冤罪だとは思ってなかったことを伝えることにしたんです。

彼からすると気分の悪い話だったと思うんですが、彼の返答はまたも想像を超えるものでした。そこには人間の本質的な問いが含まれていると感じて、あのシーンが自然とラストになりました。

—今西さんが語る「一度黒だと思われたら白に塗り替えるのは無理やと思う」という言葉が最後に繰り返されますよね。監督はこの言葉をどのように受け止めたのでしょうか?

上田:重い問いを投げかけられたと思いますね。僕は逮捕報道された人が冤罪だとわかったのなら名誉回復のために白く塗り替えないと……と思って取材に挑んできたのですが、実際黒だと思われた人から「それは無理だ」と言われてしまったわけで。たしかに人間の印象というのは何度塗り替えても最初の印象が残ってしまうのはままある話ですよね。

逮捕報道に疑問を持っていた僕自身が、今西さんの逮捕報道を見て先入観を持ってしまったわけですから、そこから逃れるのはなかなか難しいなと。そういう自分の未熟さや弱点を突きつけられたうえで、その重い言葉を投げられたわけです。それは今後も抱えていかないといけないと強く思いました。何より刺さった言葉だったので、最後に繰り返すことで自分はもちろん、映画を観た人のなかでも反芻してもらえればなと。冤罪というものを考える上でもとても大事な問いを含んでいると思っています。

メディアの構造的課題と変革への模索

—本作の事前説明資料には「逮捕報道中心主義」という言葉もありましたが、逮捕報道で容疑者を悪人のように見せることでメディアが世論を誘導してしまい、バッシングを扇動するということはこれまでも繰り返されてきました。この問題に対し、監督は今後どのように取り組んでいくべきだと考えますか?

上田:実名 / 匿名や顔出しの有無も事案ごとにもっと考えないといけないし、隠し撮りや映像の加工はもっと控えるべきじゃないかとか、容疑者とされた人の言い分の伝え方も検討すべきじゃないかとか、いろんな論点があると思うんです。そしてどれも見直すとなると、今のやり方を大きく変更する必要が出てきます。

ただどこから変えるのかというのも難しくて。たとえば新聞もテレビも警察の記者クラブにかなりの数の記者を常駐させているんです。それで日夜警察幹部のところに行き、時間と労力を費やしながら重大事件の情報を手に入れて報道しているんですが、そこだけでも記者クラブの在り方、記者の置き方、警察の発表の仕方など幾つも変えるポイントがあって、一人の記者では変えられないし、メディア一社で変えられるものではない気がします。それくらい大きな話ではあると思うし、変えるためには長い月日が必要となる。

上田:でも当然このままではいけない。まずは自分が取材を進める上でできそうなアプローチを選択をしていくことが重要だと考えてやってました。今取り組んでいる事件の報道について自分なりの根拠を持ったうえで試行錯誤する。たとえば今回の取材で逮捕報道でも取材ができているものについてはデスクと相談して匿名報道にしたり、判決前に特集で冤罪の可能性を訴えたりといったこと。

そういう個々のアプローチではあるけれど、できることはあると伝えていくしかないですし、その延長線上にこの作品が生まれたのかなと思います。

—容疑の段階での実名・顔出し報道についても聞かせてください。以前から実名報道の基準に疑問を持つことが少なくなく、明らかに実名報道すべきなないというケースや、実名報道がネットでの私刑に繋がるケースも見てきました。この実名報道に関しては局ごとのルールのようなものがあるんですか?

上田:局ごとのガイドラインもあるんですが、どこも基本的には被害者を含めて実名報道が原則になっています。京アニ放火事件のときに被害者の名前を出すか否かに対する議論もあったように、議論はあって然るべきだと思います。ただ僕が心配しているのは、事件報道の被疑者について匿名報道原則を目指したときに、「匿名報道なのであれば」と警察もすべて匿名で発表するようになっていくのではないかということ。捜査機関が誰を捕まえたかといった情報が基本的にわからない社会が情報環境として良いかというと、そうとも言えませんよね。それほど警察を絶対的に信用できますか、とも思いますし。

なのでそこを目指すのであれば警察の発表の方法をきちんと法律等で定めてから進めるとか、全体を考えながら変えていかないといけない。事件報道の議論は、匿名か実名か / 顔出しの是非に集約されがちなんですが、全体を見ながら細かい線引きが必要となる難しい問題だと思います。ただ今はメディア内でその議論すら殆どなされていないので、それがまず大きな課題だと考えていますね。

—たしかに落とし所をどこにするかしっかり考えて議論をしないと、思わぬ方向に進んでしまう可能性もありますね。

上田:「逮捕報道だけ派手にやって、その後興味を失って検証をしていないですよね」ということは去年あたりから問題提起しているんです。みんなで共通認識を持って議論を始めていきませんかと。議論をしたうえでみんなが本当にそれで良いと思っているならまだしも、そういうわけでもない。

長年の慣行で逮捕報道ばかり派手に伝えて、それで注目を集めるのが良い記者とされているのがマスメディアの現状だと感じています。でもその逮捕報道中心の考え方ってなんの根拠でやっているのか、という議論を始めたいところです。この映画が議論の出発点になればという思いもあります。

世論の関心こそが変革への鍵。冤罪を他人事にしない社会へ

—私も含め視聴者が最初にしか興味を持たないというのも問題ですよね。SNSで間違った情報を発信して広まった後に修正してもそちらはなかなか広がらないというケースもよく見るので、新聞やテレビだけではないと思いますが。

上田:テレビに関しては視聴者が警察好きというのはあるかもしれません(笑)。みんな警察ドラマも好きだし、犯人を捕まえる瞬間が山場として描かれるのは一種の文化だと思っていて、それはなかなか変え難いですよね。

新聞もテレビも不起訴になったら「不起訴報道」として一応は扱うんですよ。ただその時には匿名でちょこっと載るくらいなので、パッと見ただけではなんの事件かわからないし視聴者の興味も引かない。そうして、ネット上は当初の逮捕報道だけが実名で残り続けてしまっている。

—袴田事件をはじめ、潔白なのに検察だけがそれを認めない事件というのはこれ以外にも多くあるように思います。何より面子を重視する組織の根幹に根付いているものなので簡単に変えられるものではないと思いますが、それを動かすために何が必要だと考えますか?

上田:やはり世間に関心を持ってもらうことです。袴田さんについては最終的に検察は控訴を断念して、県警も検察も一応は謝罪しましたよね。不十分ではあるけれど。そこまでいったのは世間が関心を示したというのが大きいと思います。警察も警察も裁判所もそうですが、国民からの信頼があって成り立っている組織なので世論を気にせざるを得ないはず。だからこそ、みんなにもっと関心を持ってもらわないといけない。もっと怒ってもらいたいんですよ。

誰でも冤罪に巻き込まれる可能性ってあるじゃないですか。SBSに関しては育児中のひとはもちろん、子どもを預かることがある人は他人事ではないし、無実の罪で裁かれないためにもこんな事件があったことを知っておいてもらわないといけない。そして裁判員としていつ裁く立場に置かれるかもわかりませんし。裁かれる / 裁く両方の立場で間違いを起こさないためにも、冤罪や刑事司法の在り方についてはいろんな人にもっと司法の現実を知ってもらう必要があると思います。ただそのための情報を発信することがメディア側に不足していると思いますし、僕も記者として考える入り口になる材料を提供していかないといけないですね。

正義感がもたらす確証バイアスと人が人を裁く難しさへの問い

—「虐待をなくす正義と冤罪をなくす正義の衝突はなぜ激しくなり、両者の議論はなぜ平行線をたどるのか」という疑問に対する監督の答えは本作を製作する中で出たのでしょうか?

上田:明確な答えは出ていないかもしれませんが、思うところはあって。袴田さんに関してもなぜ検察は犯人だと疑い続けたのかと考えると、面子のこともありますが人間って一度思い込むとなかなか抜け出せない。確証バイアスという言葉もありますが、都合の悪い事実や反対意見を軽視してどうしても自分に有利なことばかり無意識に拾ってしまう。これは強い価値観があるほど陥りがちだったりするんですが、それが一番強く作用してしまうのが正義感だと思うんです。

とりわけ「子どもを守る正義」というのはものすごく強い力があるので、SBSを診断する側も、罪に問う側も、多少不都合な部分が見えたとしても「より多くの子どもを救うために」と純粋に思っているのではないかなと。同一の事件でも立場が違えばまったく見え方が変わってくる。今西さんの事件に関しても見え方が一気に変わる瞬間があったんですが、それってすごく怖いですよね。最初にどの情報が与えられ、どの正義感から物事を見るかで見方が固定されてしまうわけですから。

—最後に、本作を観た人が何を受け止めることを期待しますか?

上田:もちろんSBSや冤罪の検証を通じて刑事司法やメディアに関心を持っていただきたい作品ではあるんですが、同時に人が人を裁く難しさや、人が人を信じる難しさを描いた作品でもあります。先に信じることで見えてくるものもありますし。そういった人間の本質が散りばめられていると思うので、本作の観賞が生き方を見つめ直す時間になったら嬉しいですね。