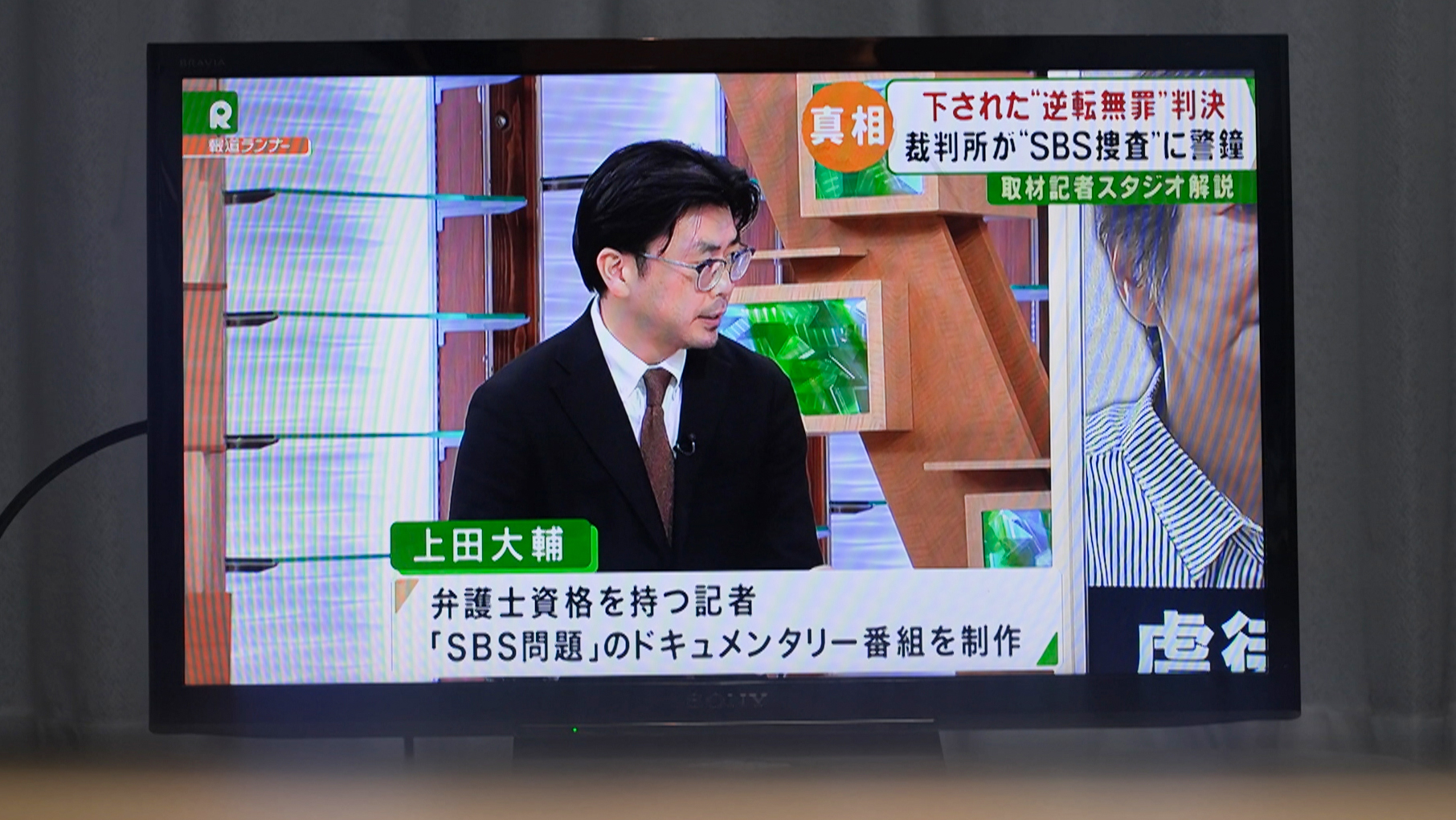

弁護士から記者へ、そして映画監督へ——上田大輔が『揺さぶられる正義』で問いかける、冤罪と虐待の正義

- 2025.09.20

- REPORT

「乳幼児揺さぶられっ子症候群」(SBS)をご存じだろうか。乳幼児を激しく揺さぶることで脳内に損傷が生じる症候群で、最悪の場合死に至るケースもあるという。2010年代以降、医学的診断をもとに養育者が揺さぶって暴行したとして刑事処罰を受ける事例が急増した。しかし近年、SBSの医学的根拠に対する国際的な議論の高まりを受け、日本でも「冤罪」を訴える声が上がり、実際に無罪判決が続出しているという。

司法試験合格後に関西テレビの記者となった上田大輔さんは、8年間にわたってこの問題を追い続け、3本のテレビドキュメンタリーを経て映画『揺さぶられる正義』を完成させた。医学文献を読み込み、裁判記録を収集し、当事者家族に寄り添った取材の先に見えてきたのは、「子どもを守る」という正義と「冤罪を起こしてはならない」という正義が対立する複雑な構造だった。

今回は上田監督に、取材の裏にあった思い、ドキュメンタリーを制作するうえでの記者としての姿勢、現在の司法についてまでを語っていただいた。想定以上のボリュームになったため、前後編にわけて記事を公開することにした。

少し長い記事になってしまったが、現在の司法やメディアのあり方を考える上で、とても示唆的な内容になったと感じているので、ぜひ最後まで読んでいただけたら嬉しい。

※本記事は前編です。後編はこちらから

Profile

上田大輔うえだだいすけ

1978年兵庫県生まれ。早稲田大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。2007年司法試験合格。2009年関西テレビ入社、社内弁護士として法務担当。2016年に報道局へ異動し記者に。ディレクター作品として〈検証・揺さぶられっ子症候群〉シリーズ、『逆転裁判官の真意』など。揺さぶられっ子症候群(SBS)取材で日本民間放送連盟賞最優秀・ギャラクシー賞選奨、刑事司法の壁に挑んだ一連の検証報道でギャラクシー賞優秀賞を受賞。本作『揺さぶられる正義』が初めての劇場公開作品となる。

弁護士から記者へ――異色の経歴を活かした徹底取材で見えてきたSBSの冤罪

—上田監督は司法試験に合格後、カンテレの企業内弁護士になり、その後記者となったという異例の経歴をお持ちですね。弁護士経験が取材するうえで活きたと感じる瞬間はありましたか?

上田:取材の対象やテーマを見つけていくうえで記者自身も社会的な視点や問題意識が必要なので、そこは自分が弁護士として獲得してきた視点や調査方法が活きていると思います。

たとえば今回のSBSの取材は最初にまず医学文献をめちゃくちゃ読み込みました。でないと何が争点になっているのかがわからない。大変な作業ではあるんですが、札幌の法律事務所にいたときに医療訴訟のリサーチをしたときの経験が役に立ったんじゃないかなと。

そして医学文献を読んだ後にやるのは、日本でSBSを疑われた事件の裁判の判決文を収集すること。それも法律家が使っているデータベースから集めるんです。それを見ながら「有罪がほとんどで、無罪になったケースも揺さぶりの医学的根拠が否定されているわけではない。なのでこれから私が追うのは新しい論争だな」といった論点整理を行っていく。そういったアプローチは弁護士業務と重なりますね。

—2017年4月にSBS検証プロジェクト共同代表・秋田真志弁護士の研究会に参加して、SBSの根拠に疑問を抱き取材を始めたとうかがいました。それ以前はSBSにはどのような印象を持っていたのでしょうか。

上田:ニュースで流れるまま「こんな虐待があるんだ」と素直に受け取っていました。本当はそこで終わってはいけないんですけどね。あるとき、Winny事件などでも知られる秋田弁護士がSBSについて語る研究会の案内がきまして。僕からしたら秋田弁護士は有名な刑事弁護人なので興味本位で行ったんです。「冤罪が次々生まれているのはないか」という話を聞いて衝撃を受け、そこから取材したいと思い数か月かけてリサーチをしていきました。

—取材対象が医師や専門家なのでインタビューにも相当な知識は必要だったかと思いますが、そこはかなり調査されたんですね。

上田:かなり勉強しました。もちろん対等にはなれないのですが、相手の発言を追及し、疑問を投げかけるなかで表層的な医学的説明だけでない「なぜこれに取り組んでいるのか」という真意や本音が見えてくる。それをカメラを前にしたインタビューで語っていただくには準備が極めて大事。相手に教えてもらっているだけではそこまで到達できないんです。

ただSBSはどういう症状で、どういう揺さぶりがあったと疑われ、それはどういう根拠から来ているのか……ということを調べていくんですが、日本語の文献がほとんどないんです。日本も海外の議論を輸入しているので、英語じゃないと最新の議論状況がわからない。私も英語が得意ではないのですが、医学事典を片手に気が遠くなりながらも時間をかけて読んでいきました。

そういう調査を取材と並行しながらやっていくと、専門医や弁護士の方々から良い論文や資料を教えてもらったりするんです。そのおかげで途中からどんどん理解が進んでいく感覚がありました。

記者として当事者に寄り添う使命感と大阪に集中するSBS事件の構造

—「有罪ありきの刑事裁判から一度は『逃げた』」と監督自ら本作の説明資料に書かれていましたが、記者として改めて刑事裁判や検事の在り方に向き合ううえで何がモチベーションとなったのでしょうか?

上田:当事者の方々をいろいろ取材していくと、本当に酷い状況に置かれているんですよ。弁護士ではないのでその方々を直接不条理な状況から救うことはできないんですが、記者という立場で彼らの言葉を代弁したり、名誉回復のために動いたり、そういうことで力になれるんじゃないかという思いが一番の原動力になりました。

またこの取材をしていると、刑事司法のいろんな問題が浮き彫りになってくるんです。たとえば冤罪を生む構造や不当な身柄の拘束、自省のない検察の姿勢などですね。そういうものに対する憤りから、なおさら現状に立ち向かっていかないといけないと思うようになりました。

—SBSの事件の報道は私が大阪にいたころよく見た気がしますが、全国ではそれほど知られていないですよね。説明資料には「SBS / AHT に関する公的な統計はないが、共同通信が過去の報道記事や裁判例を調査したところ、AHT事件で訴追の可否に問われた保護者は 2000年以降で少なくとも151人、うち大阪が44件と圧倒的に多かったという」という記述がありましたが、この理由をどのように推察していますか?

上田:あくまで僕の私見ではあるんですが、大阪では全国に先駆けてSBSの連携システムが出来上がっていたのかなと思うんです。大阪では、硬膜下血腫のような重篤な症状が見つかった場合、最終的には大きい病院に転院されていくんですよ。そこには虐待に詳しい小児科医がいらっしゃって、3徴候(硬膜下血腫、脳浮腫、眼底出血)があるとSBS=虐待の可能性が高いと診断されて児童相談所と警察にすぐに通報がいく。大阪府警には全国でも珍しい児童虐待の専従班があって、すぐに捜査が始まるんです。

SBSの事件となると彼らも鑑定を依頼する医師のネットワークもすでに出来ていて、証言台に立つ医師もだいたい同じ人になっていて、スムーズに逮捕、起訴と進んでしまう。システムができ、捜査ノウハウも蓄積された結果、大阪だけ逮捕起訴が多いという結果につながっているのではないかなと。

—ノウハウの蓄積やシステムの構築というのは本来良いことのはずなのに、それが悪い影響を及ぼしてしまったと。

上田:この場合はそうだと思います。SBSは診断基準も通説化してしまっているからスッと進むのですが、それが結果的に多くの冤罪を生むひとつの要因となってしまったんだと思います。

テレビドキュメンタリーが起こした波紋

—本作の前身である3本のテレビドキュメンタリー〈検証・揺さぶられっ子症候群〉シリーズはギャラクシー賞を受賞するなどかなりの反響があったと思いますが、印象的な反応や影響を感じたことはありましたか?

上田:まず1本目の放送は「こんな問題があるなんて」と驚きをもって受け止められました。夜遅くに放送されたんですが、いろんな立場の関係者が観てくれていたんです。リアクションもさまざまで、虐待専門医の方からは「こんな一方的な報道で裁判に悪影響を与えたらどうするんだ」という批判もいただきました。ただそういう批判があるのは大きな反響があったことの裏返しですよね。本作でも紹介していますが、無罪判決後に裁判所で行われる記者会見で、裁判員が「ふたつの正義」という言葉を使って、裁判を振り返っているのですが、たぶん番組を観てくれたんだろうなと。番組が広く届いていることを実感した瞬間でした。

上田:よく言われたのは「児童虐待の分野に冤罪があると思わなかった」ということ。児童福祉分野で活動している弁護士からもそう言われたことがあります。たしかに児童虐待防止に関する文献の中に冤罪に関する記述は見たことがなかったんですよね。

ただこの取材と番組製作を通じて、「子どもを守らないといけない」と「冤罪を起こしてはいけない」という「ふたつの正義」の衝突をどう調整するかというアジェンダ設定ができたんじゃないかと思っています。

600時間の素材から紡ぐ映画化への道筋――客観性と構成への挑戦

—8年という長期取材で素材としてはかなりのボリュームがあったと思いますが、どのような指標を持って編集していったのでしょうか?

上田:全部で600時間くらいの素材がありました。ただ本作をつくるにあたって全部見直したわけではないですよ。3本のテレビドキュメンタリーを制作して、いろんなニュース特集もやるなかで、本当は使いたかったけど泣く泣く削った素材というのは自分の頭の中で付箋を貼って覚えているんです。なのでその中から当たりをつけて、以前は削ったけれど今回の映画のストーリーとしてこの部分は意味があるなという部分を加えつつ新たに編み直していく作業でした。

—撮影や編集の際に客観性はどのように担保したのでしょうか?

上田:「ドキュメンタリーは主観である」と言い切ることもできるとは思うんですが、僕は必ずしもそう言い切るべきでもないと思っていて。事実だと理解される事柄に関しては、きちんと裏取りしたファクトを提示する必要があるとは思っています。本作には自分も出演して、取材で獲得した事実と私の主観的な受け止めをまとめているわけですが、事実として提示した部分は明確な根拠を持っています。

ただ編集に関しても取捨選択になるのでどうしても主観と言えば主観です。そこは自分の倫理観をもとにバランスが悪くならないように心掛けていました。たとえば私は検察の姿勢に批判的だし、それは作品内でも明らかだと思うんですが、検察の見え方が悪くなるよう印象操作はしないように注意しています。

正直に言うと、もっと意地悪な編集もできたんですが、そこは一歩引いた目線から抑制的につなぐべきだと思いました。

—本作の構成は、SBSを検証する前編、当事者である赤阪さんと今西さんを主軸に据えた後編のように観ることができますよね。

上田:この8年を振り返るうえで、私としては映画に盛り込んだ4つの事件と4人の当事者はすべて紹介したいと考えました。事件によって取材過程の悩みもアプローチも違うので、一連のSBS事件を総括する上でも最低限必要だろうなと。プロデューサーや(配給の)東風さんからは「2時間前後にまとめるうえで4つの事件は多い」と指摘されたんですが、そこはどうしても譲れなくて。ただ多いのは事実なので、そこをどうするかということを考えていきました。

最初の2つの逆転無罪によって一気にSBS裁判の潮目が変わるわけです。途中で川をアップに映しているのは「潮目が変わった」ということを表現しているんですが(笑)。

なのでそこまでをなんとか第一部として1時間で描きたいと考えました。いろんな山場を盛り込むと1時間半くらいになってしまうんですが、そこを可能な限り凝縮するのが編集のポイントでしたね。第二部は当事者やご家族の映像もたくさんあり見せたい部分も多かったので、第1部の終わりをできるだけ早めに持っていくということを意識しました。

記者の「中立性」を問う

—前半では弁護士側として共闘していた、朴医師が後半では検察側に回る……という展開は非常にドラマがありましたね。

上田:当時はドキドキでしたけどね(笑)。

—二つ目の事件で逆転無罪判決が出た後、ニュース番組に出演した上田監督が本事件の上告の可能性を問われて「被告の立場に置きつづけることが検察の正義ですか?」と語ります。真っ当な意見であるように思いましたが、社内で否定的な意見も多かったとか。

上田:ニュース番組には取材記者として論点や判決の解説を行う立場で出演しました。なので「上告の可能性は十分あるので注目されます」というような客観的な立ち位置が良しとされる。ただはっきり「無実です」と示すような判決が出て、医学的にも根拠がないとわかったわけですよね。そのご家族をずっと取材してきましたが、被告人とされた祖母は亡くなってしまった孫を本当に可愛がっていて、助けることができなかったと悔やんで毎日涙を流しているんですよ。そして、ご家族も祖母が虐待をしていたとは一切思っていない。にも関わらず検察が面子のためだけに上告をしそうだ、という話も伝わってきて。それは許せないと思い、リハーサルでは話していなかったことを踏み込んで話しました。

それに対して記者は中立で冷静でないと視聴者は見づらいという反応が局内ではありました。当事者の方やご家族からは「嬉しかった」という反応をいただきましたが。