第一線で活躍するデザイナーのキャリアや作品について深ぼる連載「デザイナーに会いにいく」。第3回にご登場いただくのは、アートディレクター、グラフィックデザイナーの安田昂弘さん。

視覚的にインパクトのあるグラフィックを提示しながら、アートディレクターとして完成度の高い仕事を積み重ねてきた安田さん。全国のファミリーマートで展開され話題となっているコンビニエンスウェアのほか、NIKEのビジュアル、京都髙島屋 S.C.の専門店ゾーンT8のロゴとサイン計画など、その仕事は多岐にわたる。ユニークな表現力と、ロジカルな構築力のバランス感覚は、いかにして培われてきたのか。

デザイナーを目指したきっかけから、現在に至るまでの話を通して、安田さんの「とことんやり抜く姿勢」が見えてきた。

- 取材・テキスト:宇治田エリ

- 編集:吉田薫

「視覚的に強く訴えかけてくる表現に興味があった」

―安田さんは東京造形大学(以下、造形)で1年間写真を学んだのち、多摩美術大学(以下、多摩美)へ再入学し、グラフィックデザインを学んだそうですね。いつ頃からグラフィックデザイナーを志望するようになったのですか?

安田:明確なきっかけはないんですよ。小さい頃から絵を描くことが好きで、2歳の頃から絵画教室に通っていたし、画家になりたいみたいなことは言っていたんですよね。小学生の頃はNBAが大ブームを迎えていて、当時流行していたエアマックス95とか、NIKEのスニーカーの落書きなんかを描いたりして。物心つく頃から表現をしたり、作品をつくったりすることを仕事にしたいという気持ちはありました。

安田昂弘(やすだ たかひろ)さん。 1985年愛知県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。 クリエイティブアソシエーション「CEKAI」所属。アートディレクション、グラフィックデザインだけでなくデジタル領域のデザインやディレクション、プロダクトデザイン、映像、空間ディレクションなど幅広い分野でクリエイションをしている。

安田:美術予備校へ通い始めたのも中学生の頃からで、部活でバスケをしながら通っていたんです。そんな感じだったから、高校生になって「美大を目指したい」と言い出したときも、両親から反対されることもなく。

当時通っていた美術予備校では、グラフィックや映像表現を学べる学科の実技を対策する平面系と、プロダクトや空間表現を学べる学科を対策する立体系という2つのコースに分かれていて、どちらを勉強するか選ばなきゃいけなかったんです。その時はポスターなどのデザインに興味があったし、スニーカーのデザインにも興味があったから迷ったんですけど、自分にとって強く印象に残っている作品ってなんだろうと思ったら、視覚的に強く訴えかけてくるものだったんですよね。そこからグラフィックデザインの道を目指すようになりました。

―大学では、どのようなことを学んでいたのですか?

安田:大学3年生からグラフィックデザイナーの佐藤晃一先生のもとで、ビジュアルコミュニケーションのなかでも、特に視覚的にインパクトがあって新しい表現を模索するグラフィックアートを研究していました。

当時は、服部一成さんの作品のようなグラフィックデザインや、野田凪さんのような世界観の表現が人気だったんですけど、僕はどちらかというと、デジタル技術を使ったユニークで強さを感じる表現に興味があって。そこで、錯視であったり、印刷のモアレ、ハレーションと呼ばれるような現象を逆手に取った、オプティカルアート的なグラフィック表現を研究していました。

「独立したい思いはずっとあった」DRAFTを経てCEKAIに拠点を置きフリーランスに

―卒業後はフリーで活動された後、デザイン制作会社DRAFTへ入社されました。当時デザイナーを目指していた美大生の多くがDRAFTの仕事に憧れていた一方で、とても厳しい会社だというイメージもあったのですが、実際に入ってみていかがでしたか?

安田:卒業後はリーマンショックの影響もあり就職できず、ちょこちょこグラフィックの仕事をいただいたりしていたくらいなので、ほとんどフリーター(ニート)でしたけどね(笑)。そんなときに、DRAFTへの入社が決まったんです。正直、自分はDRAFTに合うようなデザイナーではなかったと思うけれど、どの仕事も刺激的で面白かったです。ただ、在籍していらっしゃったさまざまなアートディレクターのもとで仕事をしていると、いままで自分がコントロールできていた範疇を超えることが多くて。「自分がつくるものなんて」と心折れる日々ではありました。

―DRAFTに勤めていた5年間で、どんな経験が役に立ったと思いますか?

安田:就職した半年後に東日本大震災が起きたこともあって、会社がないと生きていけないようなデザイナーになってはいけないと思っていて。だから3年目くらいから社長にには独立の相談をしていました。だけど「まだ早い」と引き留められて、じゃあどうやったら一人前になれるだろうと考えてみたんですよね。そこで自分の立ち位置と組織全体を見渡してみると、優秀なアートディレクターが大勢いらっしゃって、その下にクオリティの高いデザイナー、そして自分のような新人デザイナーがいるという形だったんです。こりゃあ順番待ちしていたら、めちゃくちゃ時間かかるなと思って。

そこから、自分で判断できる立場になるにはどうしたらいいだろう? 自分にしかできないことってなんだろう? と考えるようになりました。そのタイミングで、たまたまWEBチームのリーダーが独立することになって、席が空いたんですよ。当時のデザイン業界でWEBデザインは黎明期だったこともあり、しかも自分は、モーショングラフィックや映像といったデジタル領域の表現も、これまでのグラフィックデザインと分け隔てなく考えていたので、「自分にやらせてください」と直談判してデジタルチームのリーダーになりました。

今どういうものがつくれるか、工数はどのくらいかかるのかといった他のチームはわからない話が出てくるので、プロジェクトの中で自分たちでコントロールしなきゃいけない領域で仕事に携われるようになりました。そこでようやく、アートディレクターの仕事も含め、会社のなかで、仕事の流れの把握だったり、いろんなことが繋がり、のびのびとやれるようになったんです。

―成長のためには、戦略を立てることも重要だったということですね。最終的にどのような形で独立されたのでしょうか?

安田:チームで経験を積んでいくうちに、普段の自分の遊びの延長線上で面白いもの、デザインをつくっていくようなことをしていきたいなと思うようになったんです。そういう仕事はDRAFTが受けるべき仕事ではないと思ったし、改めて自分のコミュニティのなかで会社で学んだやり方を実践してみようと思って独立を決めました。

―独立の際、クリエイティブアソシエーション「CEKAI」に所属を決めたのはなぜですか?

安田:じつは会社にいた頃から、会社の仕事が終わったあと、自宅で夜中まで知り合いのミュージックビデオをつくったりしていて。ちょうどその頃に明大前にCEKAIの東京のメンバーが働くスタジオが出来たタイミングで、「場所余ってるから使っていいよ」って言ってくれて、そういう個人の事をする場所として、借りていたんです。要するに、自分の居場所、コミュニティが出来た感じ。独立してからも、所属といっても社員ではなく、CEKAIにデスクを構えているフリーランスデザイナーという形で活動していて、CEKAIのプロデューサーと仕事をしたり、知り合いや前職で関わった人の伝手で受けた仕事で地道に関係性を深め、次の仕事につなげていきました。

安田さんが所属する「クリエイティブアソシエーション」CEKAI。2013年に井口皓太氏と、加藤晃央氏が立ち上げた。ディレクターやグラフィックデザイナー、映像ディレクターなど多様なメンバーが、さまざまな契約形態で所属する

―なるほど。そうしてもともと関係性のある人と仕事することを大切にされてきたのですね。 独立して10年目となりますが、これまでを振り返って、自身の制作スタイルに対する気づきや発見はありましたか?

安田:やっぱりどこかの時点でアートディレクションの仕事のほうが比重としては増えてきたと思います。あとは自分の場合、表現はいまも研究していますが、仕事においては感覚的だけでは成立しない。わりと考える仕事のほうが多いんですよね。チームでワチャワチャと考えて出てきたアイデアを面白がりながら実現していくことが好きだけど、同時に自分だから考えられること、自分だから成立させられることはなんだろうとも考えている。そういうバランス感覚というのは、特に大切にしていますね。

多岐にわたるデザインの仕事に共通する「新しさの追求」

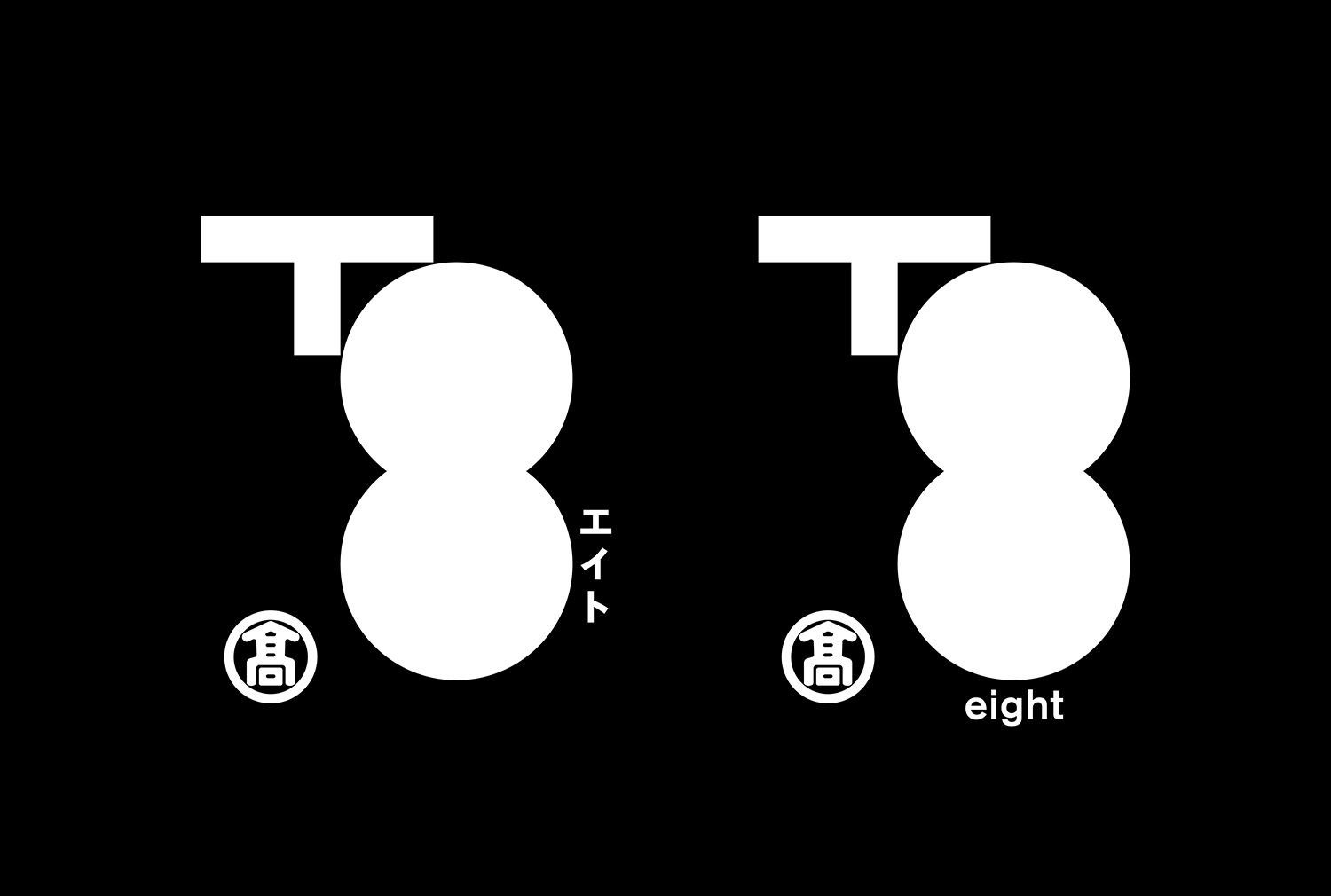

―一昨年は京都髙島屋 S.C.の専門店ゾーンT8で、ロゴデザインと共にサインデザインも担当されていて、とても手広く仕事をされているなと驚きました。苦労されたポイントはありましたか?

安田:この仕事では最初、ロゴのデザインだけではなくサイン用にピクトグラムも提案していたんです。ただ後日、JIS規格のピクトグラムを使用しなければならない社内規定があることが判明したんですよね。近年のサインデザインはさまざまなデザインも増えているけれど、実際のところ使用するピクトグラムはJIS規格を基準としている施設が多い。そういうところを変えていくのって、結構難しいことなんですよね。

そこでT8では、歴史ある百貨店が新しい専門店街をオープンするからこそ、モデルケースとして既存のピクトグラムをアップデートさせていく提案をしました。たとえばトイレのピクトグラムっていつまでもミニスカートで良いのかとか、T8のビジュアルアイデンティティに合う新しいピクトグラムにしていきつつも、これまで通りわかりやすい形は維持していくデザインを制作し、担当の方のご尽力もあり、無事実現に至りました。

2023年10月に開業した京都髙島屋S.C. T8のピクトグラムの写真

2023年10月に開業した京都髙島屋S.C. T8のロゴ

ファミマ「コンビニエンスウェア」のこだわりは限界までわかりやすくしたこと

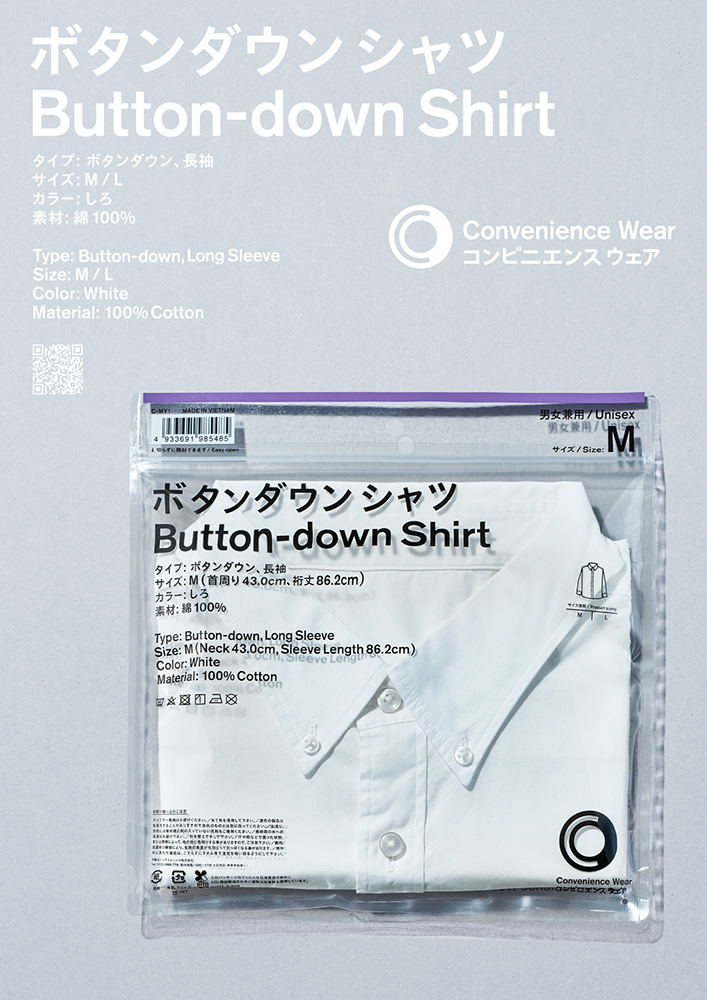

―一方で、2021年からは全国のファミリーマートで展開されているプライベートブランド「コンビニエンスウェア」にも立ち上げ当初からアートディレクターとして参画され、長期的に携わっています。どのようなきっかけでスタートしたのでしょうか?

安田:FACETASMの落合宏理さんと以前から仕事で関わりがあって、2018年頃からブランドのルックブックやインビテーションのデザイン、グラフィックデザインを担当していたんです。それが2、3年続いた頃に落合さんからご連絡をいただいて、「ファミリーマートでオリジナルの服のブランドをつくることになったから、ブランディングの段階から入ってほしい」とお声がかかったんです。それで、ブランドのネーミングやパッケージデザインの考え方、店頭での見せ方をどうしていくかを練っていきました。

―具体的に、どのように考えていったのでしょうか?

安田:僕自身、当時のコンビニに対して「欲しいものを買う」というよりは、「そのとき必要なものを買いに行く場所」みたいなイメージがあって。コンビニで買ったものを思い入れを持って長く使うことが、正直あんまりなかったんです。でも澤田前社長から「コンビニに今普通にATMがあったり、美味しいコーヒーが買えたり。公共料金が払込できたり。これはすべて革命として実現してきたこと。コンビニで欲しいと思える衣料品が手に入れられるようになれば、これはコンビニ業界にとって新しい存在になるかもしれない。」という想いを聞いたときに、なにか生活が明るくなっていくようなイメージが湧いたんですよね。実際にファミリーマートは、全国におよそ1万6,500店舗展開していて、1日の利用者数もかなり多い。SNSを運用したり広告を出さなくても十分なくらいタッチポイントがあるんです。だからこそ、ふとコンビニを訪れた人にどういうアプローチが出来るか、どういうふうにすれば多くの人が手に取ってくれて、新しいと思ってもらえるかということに焦点を絞って考えていきましたね。

―特にパッケージが面白いと思っていて、透明なチャック付き袋に商品名や商品情報の文字がシステマチックに配置され、わかりやすくもスタイリッシュなデザインが印象的です。

安田:コンビニは24時間、老若男女が国籍問わず訪れる場所であり、特に都心部はお客さんだけでなく従業員も外国人が多い。そこで、従業員も含めてだれもが商品を間違えずに扱えて、スムーズに買い物ができるデザインにしようと考えたんです。

―限界までわかりやすくすることであのパッケージが生まれたのですね。

安田:そうですね。当たり前ですが商品の主役は中身。パッケージで物を売るわけではなく、しっかりと商品を売る。デザインはシンプルに文字を組みながらも、いかにパッと見てわかるか、商品の新しさを感じられて、欲しいと思えるかを意識してつくりました。そうやってできたものなので、デザインフォーマットのブラッシュアップは常に続けつつも、最初の提案から大きく変更することなくいまのパッケージを展開し続けることができています。

1年に1度の個展を10年続ける。そこから見えてくることとは?

―安田さんは独立した初年度から毎年アートギャラリーで個展を開き、プライベートワークの新作を発表されてきました。なぜそのような活動を続けてきたのでしょうか?

安田:当時、デザイナーの個展って、過去の仕事のアーカイブを見せるものが多い印象で。自分自身もグラフィックアートの研究から新しい表現にチャレンジしていきたい気持ちもありつつ、そういう機会って無理矢理にでもつくらなきゃ日々の仕事に追われて減っていくんだろうなという想いがあり、また当時はモーショングラフィックや映像の仕事が自分の主軸たったため、改めてグラフィックデザイナー、アートディレクターとして認知してもらいたいという考えもあって、以前から一緒に仕事をさせていただいていた伊勢春日さんが独立し、VOILLDというアートギャラリーを開くタイミングで、「じぶんもVOILLDで個展をやらせてください。10年間10回開催する計画で」とお願いして、年に1度、自分が新しいと思うグラフィック表現を自由研究のようにつくり、発表を続けてきたんです。

―実際に何度か安田さんの個展にうかがったことがあるのですが、モアレなどの視覚的な現象とグラフィックをいかに結び付けるかという観点が面白いなと感じていて。実際にその空間で、自分の目で見るからこその楽しさもありました。作品をつくるうえで心がけていることはありますか?

安田:毎回必ず、制作に取り掛かる前にコンセプトテキストから考えるようにしていますね。そのときは特に何をつくるかも決めずに、なんとなく文章で今考えていることや最近あったことなどを書いていきます。さらに文章にしていく中で、この感情をグラフィックで表現するとこんな感じなのではと仮説を立てて、そこから手を動かしていき形にしていくという流れで制作しています。

―そして今年、ついに10年目を迎えたと。集大成となる今回の展示を終えられて、展示を通して得たことや感想をお伺いできますでしょうか。

安田:10年間、新作の作品展で、もちろんギャラリーをはじめ多くの方に協力していただいて実現しましたが、自分としては長い自由研究を続けている気分でもあり。

会社から独立して最初の10年、自分の30代をフルでアーカイヴすることを目的としてきましたが、それ自体になにかゴールや答えがあったわけではないというのが感想です。おそらく今年もなにかを考えて、11回目の自由研究をやっていると思うので、また自分もまだ見ぬ新しいグラフィックでみなさまにお会いできればと思っています!

Back number

デザイナーに会いにいく

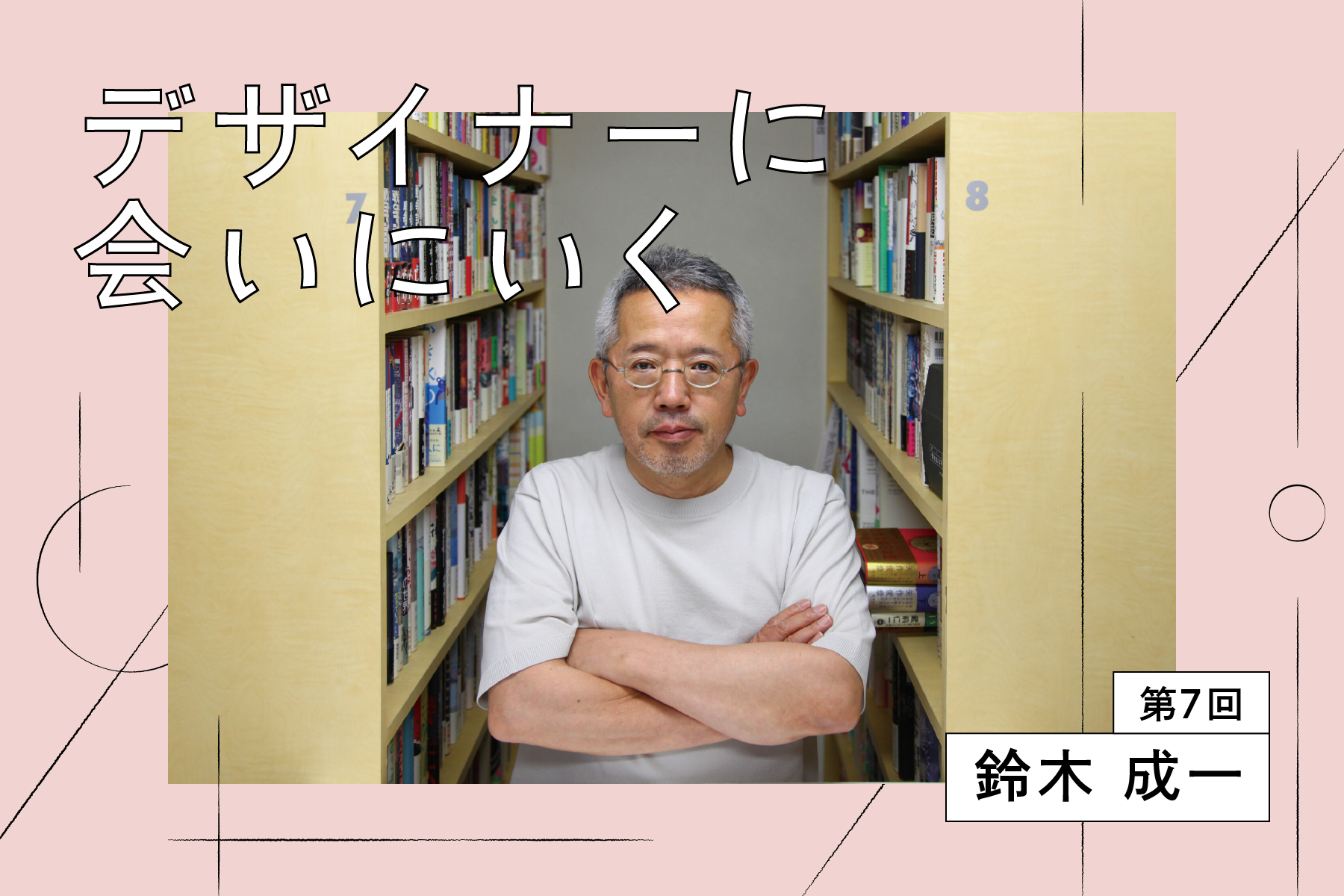

40年で1万5,000冊を手がけたブックデザイナー・鈴木成一。「デザインは必要だが障害にもなりうる」

「人想い」がすべての原点。アートディレクター河瀬太樹が実践するデザインの本質と多領域への展開

大切なのはリサーチと愛。大島依提亜に映画ポスターやパンフレットのデザインの仕事について聞く

「フォント」は歴史と生活を紐解きながらつくられる。書体デザイナー・大曲都市に聞く文字をつくる仕事

「雑誌は世界の入り口になる」デザイナー・米山菜津子さんに聞く、エディトリアルデザインの面白さ

JAGDA新人賞2024を受賞した岡﨑真理子に聞いた、「編集的」なデザインのあり方