ホウ・シャオシェンからYouTube時代へーー新世代の台湾映画に見るクリエイティビティの現在地

- 2025.07.03

- REPORT

日本において台湾映画といえば、いまでもエドワード・ヤン(楊徳昌)やホウ・シャオシェン(侯孝賢)ら巨匠監督の人気が根強い。しかし現在、新しい世代の視点や文化を反映した「新たな台湾映画」が続々とあらわれている。

話を聞いたのは、台湾を代表する映画祭「『第27回台北電影節(台北映画祭)』のコンペティションにノミネートされた3人の映画監督たち。監督賞候補の『鬼才の道(原題:鬼才之道)』ジョン・スー(徐漢強)と、『イェンとアイリー(原題:小雁與吳愛麗)』トム・リン(林書宇)、そして『我が家の事(原題:我家的事)』パン・カーイン(潘客印)が登場する。

彼らの作品に共通するのは、台湾の土地や伝統、信仰、実際の事件といった「台湾ローカル」の題材や想像力だ。そしてあくまでも現在の視点から、身近な生活や文化、さらに台湾映画そのものを解釈しなおそうという意欲である。おそらくそれは、時代や社会の変化のなかで育まれてきた、中国ではなく台湾独自の「台湾アイデンティティ」とも無縁ではないだろう。

台北電影節において、ジョン・スーは最優秀監督賞を、トム・リンは最優秀長編劇映画賞&最優秀脚本賞を、そしてパン・カーインは新人監督コンペティションの観客賞を受賞。

これに先がけ、2025年3月の『第20回大阪アジアン映画祭』で来日した監督3人が、「いま台湾で映画をつくること」を語ってくれた。いまの台湾でこそ描ける物語、撮ることのできる映像、パーソナルな葛藤、そして海外との関係が、彼らの言葉からはゆるやかに浮かび上がってくる。

ローカルとグローバルの間で、社会・歴史と個人との間で。さまざまに揺れながら変化を続ける台湾映画の「いま」を少しだけ覗き込んでみたい。

メイン写真:©Activator Co., Ltd.

- テキスト:稲垣貴俊

- 編集:吉田薫

故郷・彰化から生まれた家族劇『我が家の事』

台湾中部・彰化県の町に一組の家族がいる。台北で一人暮らしをしている娘の春(チュン)は、旧正月に帰省し、奨学金の書類を提出するために入手した戸籍謄本で思わぬ事実を知った。母・秋(チウ)と父・冬(トン)の間には、子どもたちに言えずにいる長年の秘密があったのだ……。

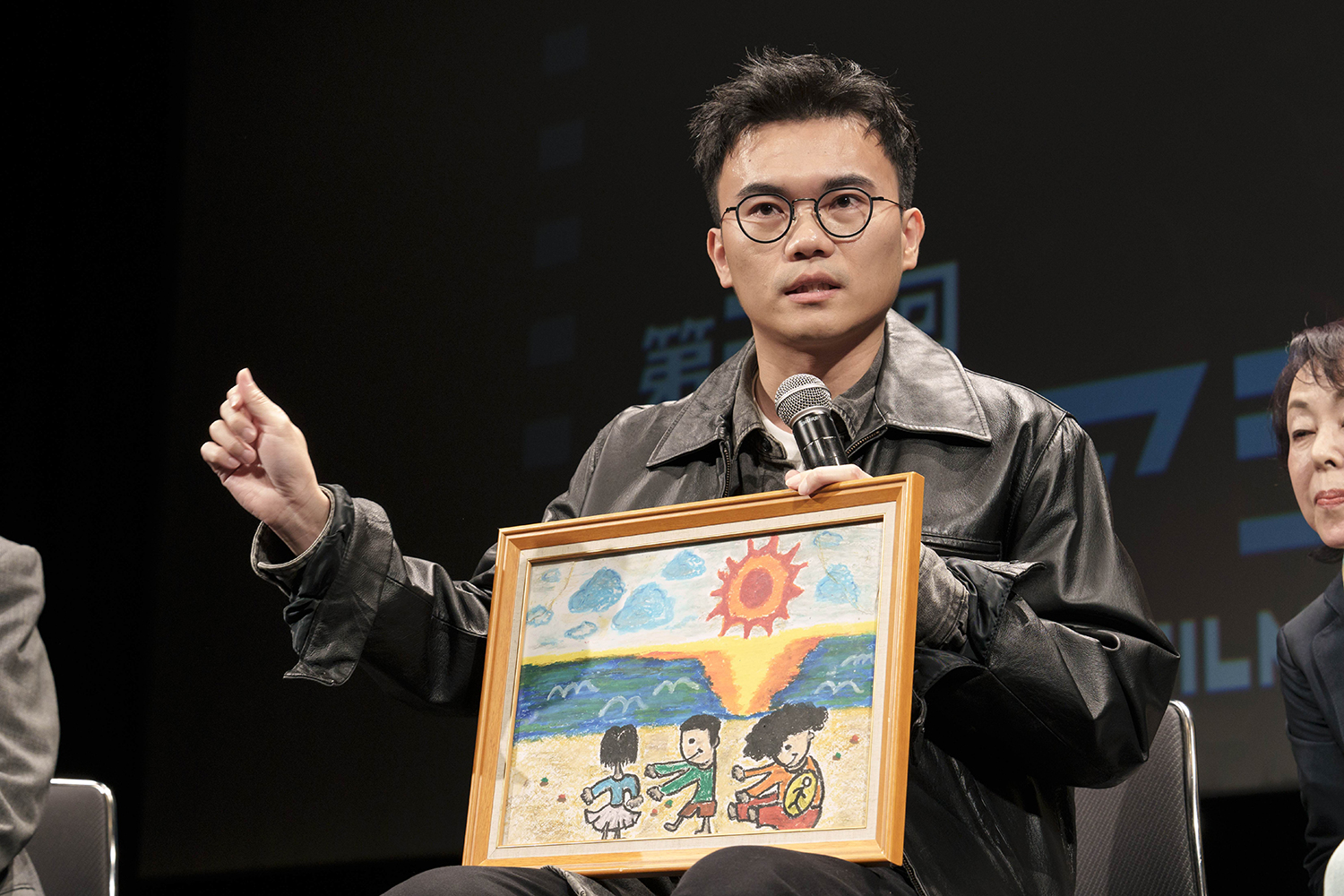

新人監督コンペティションの観客賞を受賞したパン・カーイン監督は、本作『我が家の事』が長編監督デビュー作。初めて手がけた短編映画『姉ちゃん』を長編化し、姉・母・父、そして自分自身を反映したという弟・夏(シア)という4人の目線から家族の歴史を描き出した。

カーイン:脚本には僕自身が子どもの頃に経験したことや、故郷・彰化での体験、友人と話し合った個人的な出来事などをたくさん盛り込みました。脚色しているので実体験そのままではありませんが、描いている感情は本物です。

パン・カーイン監督 ©OAFF 2025

撮影も故郷の彰化で実施した。都市化された台北の街とは異なるのどかな風景や、穏やかな生活感が切り取られているのも魅力のひとつ。家族4人が田舎道を歩いたり、バイクに乗ったりするシーンに温かみを感じる一方、小さなコミュニティであるがゆえの息苦しさ、どうにもならなさに、若者の焦りと切実さがにじむ。

物語の重要なシーンも彰化での暮らしから着想された。短編『姉ちゃん』と本作に共通する、自宅の吹き抜けを通じて家族の秘密が明らかになるシチュエーションだ。下階で話している両親の話を、上階にいる子どもが不意に聞いてしまう。

カーイン:彰化には3階建ての家が多いのですが、上下の階で会話が筒抜けになってしまうんです。僕自身もそういう家で育ち、同じような経験をしました。だからこそ、空間が人間関係や感情にどう作用するのかを描けたのだと思います。

本作ではカーイン自身が故郷を思う気持ちもあいまってか、どこかノスタルジックな空気が全編を満たす。寒色で描かれるシリアスな展開、暖色のコミカルなシークエンス、その両方を包み込む四季の情緒は、彰化の地だからこそ撮れたものだったのではないか。

©2025 Key In Films Ltd.

台湾南部の風土を映す『イェンとアイリー』

『夕霧花園』(2019)や『九月に降る風』(2008)などの名匠トム・リン監督による『イェンとアイリー』も、同じく台湾ローカルの匂いが濃密に立ちのぼる作品だ。台湾南部の高雄市といえば台北に次いで発展している港町だが、舞台の美濃は、市街地から車で1時間ほどかかる自然豊かな農村地帯。客家人※の文化が色濃く残っており、劇中では台湾華語と客家語、閩南(びんなん)語のせりふが飛び交う。

※客家(ハッカ)人…中国大陸の漢民族の一派で、独自の文化や言語(客家語)を持つ集団のこと

物語が着想されたきっかけは、台湾で実際に起きた殺人事件だったという。

リン:子どもが親を殺害する事件がありました。ある一家の息子が、母親を守るために父親を殺した――そのニュースが忘れられず、いつか映画にしたいと思っていたんです。事件そのものではなく、殺人犯となった息子が服役し、出所したあと、母とどのように暮らしてゆくのかを。主人公を娘の設定にして、孝行者だった娘が暴力的な父親を殺し、釈放されたあとの時間を描くことにしました。

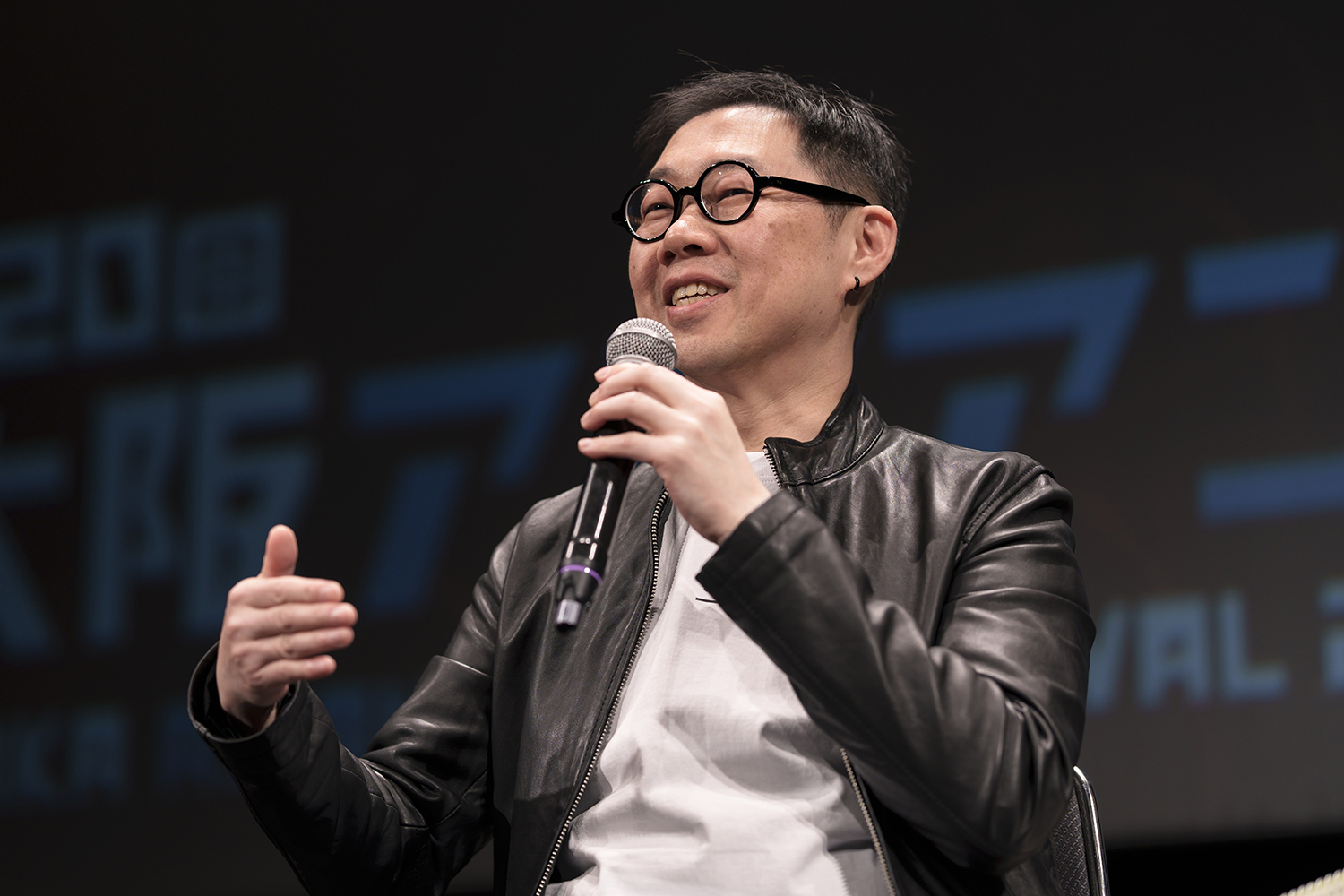

トム・リン監督 ©2025 Key In Films Ltd.

映画は静かに始まる。スクリーンに映し出されるのは、人影ひとつない静かな田舎の通り。しばらくすると、自転車に乗った娘・イェンが遠くから近づいてくる。やがて、彼女が血まみれであることがわかる。イェンは父親を殺し、自首するために警察署にやってきたのだ。

劇中で事件当時が描かれるのはこのオープニングのみだが、実際の脚本には別の場面も書かれていたという。計画が変更された背景には、一年のおよそ半分が夏季で、台風が頻繁に上陸する台湾の気候があった。

©Bering Pictures

リン:撮影期間中はしょっちゅう雨が降り、台風が2つもやってきました。脚本にはイェンが交番に現れる前のくだりも書いていましたが、天候のせいでうまく撮影できず、しかも低予算の映画だったのでほかに手がなかったんです。話し合いの結果、オープニングはどんなに天気が悪くてもワンカットで撮ろうと決めました。

物語はオープニングから8年後、出所してきた娘と母親、母の新しい恋人、そして娘が知人から託された幼い少年の4人を軸に展開する。全編モノクロにもかかわらず、高雄のうだるような暑さと湿度の高さがじっとりと伝わる映像と、そのなかで煮詰まってゆく人間関係と心理表現が味わい深い。

幽霊文化をコメディに昇華『鬼才の道』

台湾の風土や生活から生まれたのが『我が家の事』『イェンとアイリー』なら、台湾特有の幽霊文化をフレッシュに捉え直したのが『鬼才の道』(日本公開予定あり、配給:ツイン)だ。

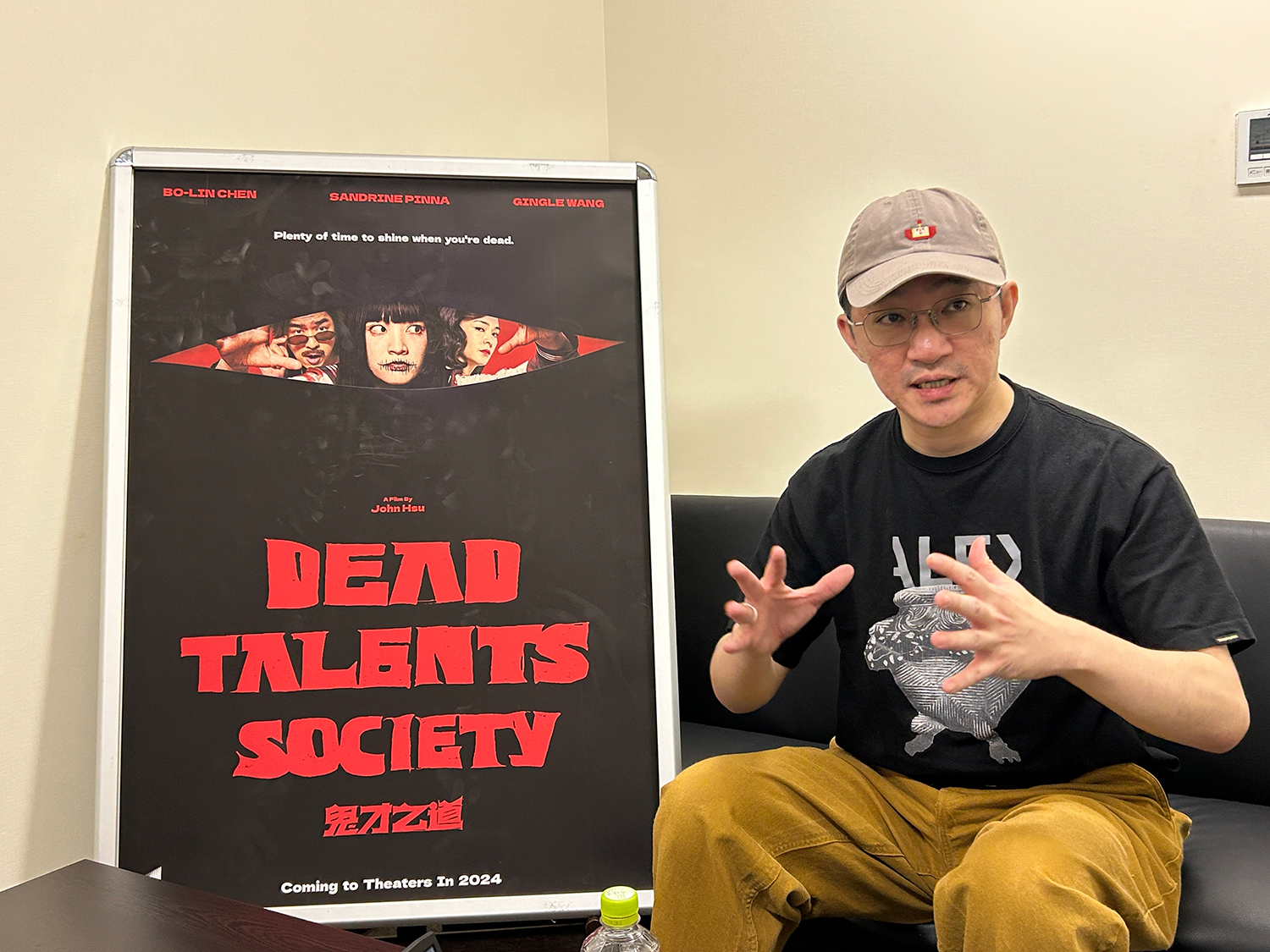

監督・脚本は「台湾アカデミー賞」こと『金馬奨』に輝く俊英ジョン・スー。前作は人気ゲームを原作に、戒厳令下の残酷な歴史を描いた大ヒットホラー『返校 言葉が消えた日』(2019)だったが、今回は「お化けの世界」を舞台としたオリジナル脚本のホラーコメディである。

主人公はとりえのない女性幽霊・同學(トンシュエ)。彼女は30日以内に、人間を怖がらせる能力をもつ「価値ある幽霊」だと認められなければ現世から消滅してしまう。幽霊界の元トップスターであるキャサリン、男性マネージャーのMakotoらとともに、「女幽(じょゆう)」としてのブレイクを目指すが、やることなすこと失敗の連続で……。

劇中に登場するエピソードは、多くが台湾の怪談や都市伝説に基づく。台湾の有名な伝説「紅衣小女孩」は、とある家族がハイキング中に撮影したホームビデオに赤い服を着た少女が映っており、その直後に家族の一人が死亡したというもの。『紅い服の少女』として2部作で映画化されたこともあるが、本作にも赤い服の少女が登場して伝説を自らパロディにする。

スー:インターネットにはローカルな幽霊の言い伝えがたくさん転がっています。台湾において霊は身近な存在であり、霊を祀る、お祓いをするという信仰文化だけでなく、「死んだ家族が見守っている、死者が現世に残されている」という想像力が日常に浸透している。つまり幽霊を非常に怖がりながら、同時にとても尊重している――そんな台湾人の感覚や文化を映画に反映したいと思いました。

ジョン・スー監督

ローカル&ポップなホラーコメディ

話題作『呪詛』(2022)や『哭悲/THE SADNESS』(2021)をはじめ、近年の台湾映画界ではホラー映画がひとつのブームとなり、多数の作品が製作されてきた。ただし、『鬼才の道』はその人気ぶりを逆手にとったような作品。とあるホラー映画のプレミア上映にスーが参加した際、ひとつのアイデアが降りてきたことが企画の出発点だった。

スー:その映画には、公園のトイレに女性の幽霊がいきなり出現するシーンがありました。そのとき私は、「こんなに汚いトイレで準備をして、人が来るのを待って、ベストタイミングで驚かせるなんて、すごく大変な仕事だな」と思ったんです。つい幽霊に同情してしまった(笑)。そこで、幽霊の視点で映画を撮ってはどうかと思いました。

劇中では、幽霊の悪戦苦闘ぶりがドタバタコメディとして演出されている。「いかに幽霊が大変な思いをしているかを描きたかった」というスーは、特殊能力を持たない凡人の幽霊たちが懸命に練習し、準備する姿を、人間と同じように愛らしく、滑稽に表現したのだ。

『鬼才の道』 ©Activator Co., Ltd.

個人的に影響を受けたのは、『ベイビー・ドライバー』(2017)などのエドガー・ライト監督や、「高校時代から作品を見ていた」という日本の人気作家・宮藤官九郎。とくに宮藤とは台湾の『高雄映画祭』で対談したあと、日本でも個人的に訪問するなどの親交があるという。

過去にコメディ作品の経験が豊富なスーは、台湾映画には珍しいリズム感の持ち主だ。本作ではSNS・YouTube時代の映像感覚を取り入れ、ハイテンポな編集とユニークな仕掛けで観客を飽きさせない。海外の映画祭でも熱狂的に支持され、複数の観客賞を受賞した。「どの土地でも同じところで笑い、同じところで泣いてもらえた。文化的なギャップはほとんど感じませんでした」

配信と映画館、観客との向き合い方

トム・リン監督は、また別の視点で台湾映画を見つめている。『イェンとアイリー』では、あえて台湾ニューシネマを思わせるような作風とリズム感を踏襲。リアリズム重視のゆるやかなテンポ、なるべく説明を排した撮影と編集によって、人物の心の機微に焦点を当てた。

オープニングをワンカットで撮ると決めたときも「映画館で観られる前提の、劇場の観客のための」演出だと腹をくくった。「配信で観る人は、何も起こらない時間をじっと待ってはくれないだろう」と。

『イェンとアイリー』 ©Bering Pictures

リン:私自身の映画に対する価値観や、映画館が直面している危機的状況への認識の表れだと思います。配信で映画を観る時代になり、劇場に足を運ぶ観客がどんどん減っていて、テレビドラマのような物語や撮影が増えたことで映画的な言語も失われつつある。だからこそ、映画ならではの表現や技法による「映画らしい映画」を作りたいと考えました。テレビと大差ない作品ばかりなら、わざわざ映画館まで行かなくていいと思われてしまう。あくまでも、映画館という空間でしか楽しめないものを作るべきだと思ったのです。

ひとりの映画監督として、リンは「人生で一度はモノクロの映画を撮りたかった」と語る。『イェンとアイリー』では脚本段階からモノクロで撮ることを決めており、「色彩がないぶん、役者の演技に注目してもらえるはず」という勝算もあったという。ところが、そのアプローチが時代に逆行していることは事実だった。

「モノクロ映画を今後再び撮ることは難しいでしょう」とリンはいう。「この映画は資金調達に最も苦労しました。現代の観客にモノクロ映画は受けないと言われ、投資家がなかなか見つからなかったんです。モノクロにぴったりのテーマや題材が見つかれば、いずれまた挑戦したいのですが……」

『台北電影節』の最優秀長編劇映画賞を受賞したことは、リンの作家性と取り組みが優れていたことの証左だ。今後、台湾映画界がリンの映画製作をどのようにサポートしてゆくかにも注目したい。

『イェンとアンリー』 ©Bering Pictures

映画を撮り続けること

『鬼才の道』のジョン・スー監督も、同じく自らの課題にぶつかっている作り手のひとりだ。前作『返校』で高い評価を受け、『金馬奨』の最優秀新人監督賞に輝いたものの、一時は映画製作に疲弊しきり、精神的にも危うい状況にあったことを公言している。

『台北電影節』の受賞スピーチで、スーはこう語った。「最高の脚本家が、非常に困難な心理カウンセリングを手助けしてくれました」

本作を手がけたことは、スーにとっては一種のセラピーのようだったという。想像を絶するプレッシャーのなかで大作映画に挑戦し、実際に世間の注目を浴び、そして理想と現実のギャップに苦しんだ経験を、「人間を怖がらせたい、一度でも注目されたい」と願う新人幽霊の物語に注ぎ込んだ。

『鬼才の道』 ©Activator Co., Ltd.

スー:『返校』が評価されたことで、私は「人に見られること」の意味や、他者の視線が自らに及ぼす影響を知りました。だから、この映画は自分自身の成長を表現した作品でもあります。ただしそれだけでなく、普遍的なテーマを扱うことで広く共感を呼ぶ映画にしたいと思っていました。

目をつけたのは、「SNSでアテンションを集めることが重要」とされる現代のトレンドだった。「劇中ではYouTuberが人々の注目を集めようと必死になります。彼らもまた、ある意味で幽霊と同じような存在です」

この映画を完成させたあとスーが大切にしているのは、『返校』を撮ったあとのような精神状態に再び陥らないことだ。『鬼才の道』でさらに大きな注目を集めながらも、「いまは映画製作を職業にしたくない」と話す。

スー:人は疲弊すると、本来大好きだったものでさえ「もう好きじゃない」と感じてしまいます。私は、大好きなはずの「映画」を嫌いになりたくない。だからこそ映画を仕事にするのではなく、一番好きなことのままにしておく方法を考えているんです。

現在、スーは脚本のアドバイザーや予告編の編集なども積極的に手がけている。日台合作映画『青春18×2 君へと続く道』(2024)の台湾版予告編のほか、パン・カーイン監督『我が家の事』の予告編もスーが編集を務めた。映画監督としての葛藤をひとまず乗り越えたスーは、きっと次世代の良きサポーターにもなるはずだ。

『鬼才の道』を手がけ、「映画が心から愛されているという実感を初めて抱くことができた」というスー。同じく受賞スピーチでは、「映画や創作に携わるすべての人が、“幽霊”ではなく人間として生きていけることを願います」とも語った。

新人監督パン・カーインの覚悟と決意

新人監督であるカーインが手がけた『我が家の事』も、やはりきわめてパーソナルな物語だ。そのなかで「家族とはなにか?」という普遍的な問いを立て、創作を通じて答えを出す作業は、同じく一種のセラピー的な行為だったのではないか。

カーイン:ある文化や環境のなかで、人間がいかに生き、家族がいかに維持されるのかを描きたいと思いました。人が家族になること、家族であること、家族を続けていくことを。人は誰でも、それぞれの環境や文化において何かを期待されます。そして、その期待に応えたいと思うがゆえ苦しむ。どんな人にも、どんな家族にも苦しみはあると思います。

完成した作品は、人間の強さと優しさ、悲しさがダイレクトに表現された秀逸な家族劇だ。カーインは「全員が必死に努力することで、家族はようやく本物の家族になれる」という。このことは言葉を変えて、予告編の冒頭にも表現された。

『我が家の事』 ©2025 Key In Films Ltd.

『我が家の事』を携え、いよいよカーインは映画界の最前線に飛び出す。すでに本作は『大阪アジアン映画祭』で薬師真珠賞を受賞し、イタリアの『ウーディネ極東映画祭』でもメインコンペティション部門に選出された。『台北電影節』を経て、9月にはいよいよ台湾での劇場公開を迎える。

いま、新人監督として今後の台湾映画に期待することは――。そう尋ねると、カーインは少し考えてから自らのスタンスを教えてくれた。

カーイン:この映画は僕の一作目です。だからいまは業界の状況にかかわらず、揺るぎない映画を撮り、作品を世に問うことを大切にしたいと思います。自らの芸術性を表現して、いい映画を作ること、それが皆さんに理解されて独自の作品として認めていただけることが最も重要だと考えているんです。

「今は一本一本の映画を懸命に作り続けることが、台湾映画界の未来につながると信じています」という。『台北電影節』での観客賞受賞は、そうした作り手としての覚悟を称えるものだ。さらなる飛躍に期待したい、新たなフィルムメイカーが誕生した。

『第27回台北電影節』は2025年6月20日(金)~7月1日(火)に開催され、7月5日(土)に授賞式が実施された。なお、『第21回大阪アジアン映画祭』は2025年8月29日(金)〜9月7日(日)に開催予定。