日本独自の文化である劇場パンフレットや映画ポスターにおいて、作品の芯を捉えつつも随所に遊び心を発揮して高い人気を誇るグラフィックデザイナー、大島依提亜さん。『ミッドサマー』や『パターソン』といった多様な作品の宣伝デザインを手掛け、2024年には大阪・淀屋橋見本帖にて「DESIGNER × PROJECT ―大島依提亜と映画のしごと―」展が開催され、多くのファンが来訪した。

そんな大島さんだが、元々グラフィックデザイナーを目指していたわけではなかったとか。そんな彼が辿った遍歴と「自分の作家性は二の次」というクリエイティブの理念を、大島さんと『ボーはおそれている』『Cloud クラウド』などで協働経験を持つ映画ライターのSYOさんを聞き手に迎え、語っていただいた。

- 取材・テキスト:SYO

- 編集:吉田薫

Profile

大島依提亜おおしま いであ

映画のグラフィックを中心に展覧会や書籍のデザインを手がける。最近の仕事に映画『HERE 時を越えて』『ロングレッグス』など。

デザイナーになったのはなりゆき。なることより続けることのほうが大変で大切

―改めて、依提亜さんがデザイナーになるまでの経緯をうかがえればと思います。

大島:まず前提としてお話ししておきたいのは、きっかけはあくまできっかけに過ぎず、そこから今に至るまでの間の話が重要ということです。例えば「映画の仕事をやりたい」と言って実際にできたけど、そのあと続かなかった方はたくさんいますから。

―おっしゃる通りです。継続性を獲得できないと仕事として成立しない一方で、自分のようなライターもデザイナーも、クライアントから依頼がなければ動けませんものね。それをどう成し遂げていくかが生命線になる。

大島:そうなんですよね。だからきっかけだけをお話ししても、その道を目指している方のヒントにはあまりならないのではないかなと思います。特に自分は若い頃から戦略的にコントロールして今の立場になったわけではありませんし、行き当たりばったりな所もありましたから。

自分の世代だとスキルを獲得する前に一気にスターデザイナーになる方もいましたが、僕はそれを怖いなと思っていて。自分はスロースタートでゆっくり低いところから頂上を目指すキャリア設計でいきたいなと考えています。

―となると、いわゆる下積み時代が長かったのでしょうか。

大島:うだうだしている時間が長かったですね。元々は映画制作を目指して東京造形大学のデザイン一類という学科に進学しました。「デザイン」とついていますが、このときは意識はしておらず、自由に撮影機材を使えたので何本か自主映画を撮ってコンペティションに出して……そんな中で、たまたま電柱に貼ってあったアパレル会社のアルバイト募集を見かけて「時給がやたらいいな」と応募したのがデザイン関係の仕事でした。

その職場でMacを学べたことも大きかったですね。週3で入れば余裕で暮らせるくらいの時給だったので、20代はそこで働きながら脚本の学校に通ったりしていたのですが、実際に映画制作をしてみると仲間内なら楽しいけど組織的に動くと対人コミュニケーション等々大変なことが多く、「自分はやっぱり観るほうが好きだな」というほうに意識が流れていきました。

かといって将来のビジョンは特になく、デザイン事務所に勤めてもいないので見様見真似でしたしコネもそんなになかったので「自分はデザイナーの仕事で食べていきたい」という気持ちもそこまでなかったように思います。

―そんななかで、どういった経緯で独立を決めたのでしょう。

大島:アルバイトはフリーランスですから、空いている時間に個人で仕事を入れられますよね。ちょこちょこもらっていた仕事がだんだん忙しくなってしまい、回らなくなってきて5、6年お世話になったバイト先を辞めました。ちょうど映画の仕事が始まった頃ですね。

フランソワ・オゾン監督の『焼け石に水』(2000)を担当したり、ちょうど立ち上げのタイミングだったユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングのクリエイティブディレクターの方から連絡をいただいてシーズンカタログを制作したりと一気に忙しくなってしまって。

大島:そういった経緯なので、グラフィックデザインは自分が意図して踏み込んだ領域ではありませんでした。ただ、どうせやるならそのなかではテンションを高く保てる映画にまつわるデザインをしたいと周りに言うようにしていたら徐々に広がっていったかたちです。

―とはいえ、冒頭のお話にもつながりますが「やりたい」と言って実現できたとしても、1回こっきりになってしまう可能性もありますよね。

大島:そうした意味では、あまり好きな言葉ではないのですが「爪痕を残す」ことは最初の頃は意識するようにしていました。いわゆる作家性のようなものを前面に出して自己主張するのではなく、一個一個をちゃんと見せていかないと、という気持ちです。

「デザイナーとして認知が一般化したのは『ミッドサマー』あたりから」

大島:映画を専門にやっているデザイナーさんは一定数いらっしゃいますし、そのなかに入っていくのはかなり大変です。スムーズに映画の仕事を続けていけるとは限らないから、「ここで結果を出さないといけない」と一つひとつ気合を入れて取り組んでいたら、ちゃんと見てくれている方々がいらっしゃって、幸運なことに映画の仕事を継続的にいただけるようになりました。ちょうどミニシアターブームもあり、映画周りのカルチャーが注目されていた時代だったことも味方したとは思います。

―依頼する側もリサーチを熱心にしていた時代なのかな、とは思います。

大島:デザイン誌やファッション誌など、若手を紹介する媒体も多くありましたしね。その年のクリエイティブ界隈のニューカマー特集が良く組まれていて、デザイナーのパートで紹介いただいたり、といったこともありました。ただ、先ほどのキャリア形成でお話ししたようにスローペースで行きたかったこともあり、必要以上に自分の名前が出ていくことを警戒してはいました。

―依提亜さんはよく「デザインされたものが主役だから、デザイナーが前に出すぎてはダメ」とおっしゃっていますよね。

大島:やっぱりSNSの台頭で状況が変わってしまった部分はありますね。自分でいうと『かもめ食堂』(06)のパンフレットが話題になりましたが、あれは業界内でだったかと思います。

『ミッドサマー』(19)あたりから認知度が一般化したようには感じています。アノニマスであったほうが活動しやすい反面、名前が出たことに対するメリットももちろんあります。直近でいうと米津玄師さんの“Plazma”MVのタイトルロゴデザインは柳沢翔監督から直接依頼をいただきましたし、漫画家さんも映画好きが多いので自分のことを知ってくれている方が多く、ブックデザインのお仕事につながりました。

『かもめ食堂』(2006年)のパンフレット。バッグ型のパンフレットが注目を集めた

デザイナーは「カメレオン」であったほうが楽しい

―『ルックバック』のようにアニメーションのお仕事も増えてきましたよね。自分も近年『名探偵コナン』や『モノノ怪』などのお仕事をさせていただきましたが、同じ映画でも実写とアニメーションは勝手がまったく違っていて使う脳味噌も変わるな、という印象です。

大島:僕たちが動くタイミングは作品が未完成な時期もありますが、実写だとビジュアル的な素材は集まっているけどアニメーションだとそれがないですもんね。台本だったり、テキストで判断しないといけない場合も多いですから。そういうなかで必要不可欠なのは、これはアニメーションに限らずですが――やはりリサーチかなと思います。

―依提亜さんは監督の過去作をご覧になったり、作品の時代設定に合わせた紙を使用したりと事前の準備を入念にされたうえでデザインに起こしているイメージがあります。

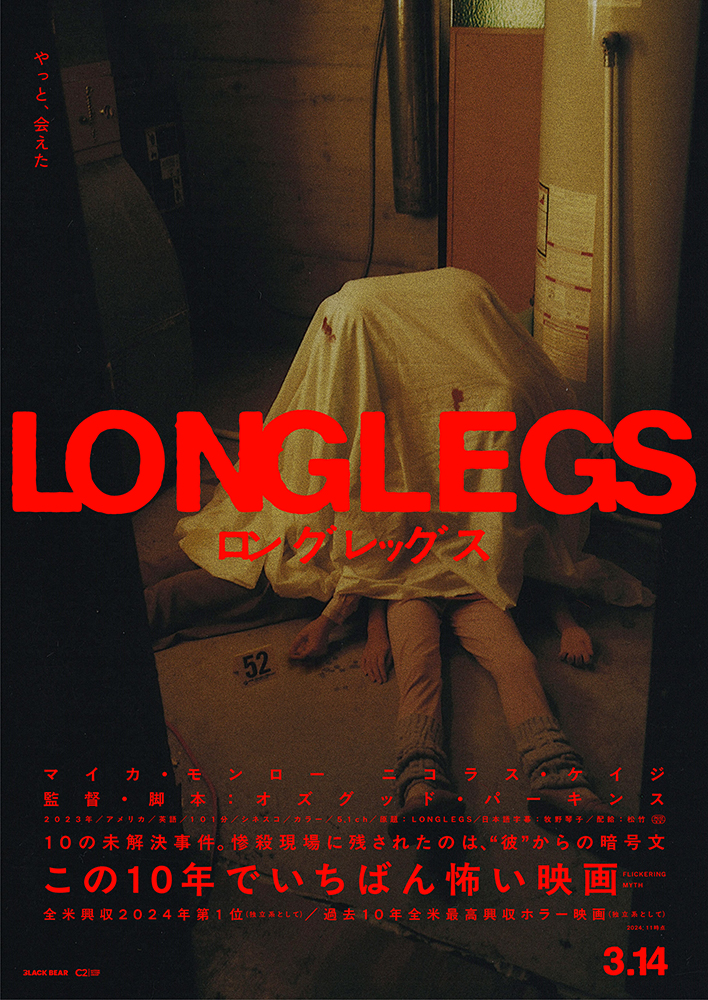

大島:お勉強という感覚ではなく、自分がデザインする対象に対して深掘りしていくとどんどん楽しくなっていくし、アイデアも固まってくるんですよね。例えば『ロングレッグス』(2025年3月14日公開)だったら、FBIの犯罪捜査がどうやって行われるのかを調べました。手を動かす以外の時間で結構取られてしまうのですが、結果的にヒントがたくさんもらえてやりやすくなる感覚があります。

デザインは、映画のなかにあるものだけで構成するのが理想かとは思います。SF作品のポスターやパンフレットをデザインする際にいわゆるSFっぽい文脈から持ってきてSF風に仕立てるのを僕は良しとしないので、まずはジャンル等は置いておいていったん映画単体だけを観て、どれだけエッセンスを引き出せるかは重視しています。

『ロングレッグス』2025年3月14日(金)公開 / 配給:松竹 / © MMXXIII C2 Motion Picture Group, LLC. All Rights Reserved.

―宣材物のライティングに関して言うと、宣伝企画書をいただいてテイストやターゲティング等の大体の方向性を頭に入れてから実際に文章作成に入るのですが、大枠こそ決まっていますが「そのうえでまずは好きにやってみて」とこちらの裁量に任せていただける部分も多いと感じます。デザインの領域においてはいかがですか?

大島:ケースバイケースですが、全体的にそんなイメージはありますね。ただ「好きにやって」だと盛大に外す可能性もあるので、そういった意味でもリサーチをしっかり行っておくと安心ではあります。先ほど「爪痕を残す」という話をしましたが、映画という媒体がある以上はあからさまに自分の付加価値を足すのはデザインとして禁じ手だと思っていて、「自分の作風や作家性はなるべく出さない、だけど爪痕は残したい」と考えたときに、どれだけその映画に対して掘り下げているのかがモノを言うのかなとは感じています。

デザイナー自身がカメレオンであったほうが、ものづくりは楽しいんじゃないかと思います。もちろん確固たる作風があって、自分の土俵に入れて表現していく方も大勢いるかと思いますが、数を重ねるごとに面白さが減っていくんじゃないかとは感じています。僕は割と飽き性で、あるデザインをやったら満足しちゃってまったく違うタイプのものをやりたくなってしまうから、なるべく作家性を誇示しないようにはしています。

SNSと仕事、切り離せなくなったゆえの悩み

―とある映画プロデューサーさんがおっしゃっていたことなのですが、野菜のように「私が生産者です」と伝えることが安心材料につながる側面もありますよね。「大島依提亜さんがデザインを手掛けているから観たい」となる映画ファンは多いかと思います。

大島:そう思っていただけるとありがたいですが、お仕事を受けるときに「面白いから」で取捨選択しているわけじゃないから保証できないのが申し訳なくはあります。たとえ面白くても、映画に込められた主義主張に賛同できないとお受けできないこともありますから。

―非常にわかります……。自分の話をすると、受ける/受けないの判断時には個人的な価値観はもちろん「この選択が応援して下さっている方々を悲しませないか」という思考を常々念頭に置いています。「作った物だけでなく、作った人が信じられる存在であること」はいまの時代、より重要視されるようになった気がしています。SNSの運営においても同じような意識でいます。なるべく裏切りたくないと思えば思うほど、毒にも薬にもならない発言が増えていくという……(苦笑)。

大島:自分も告知か食の話題ばっかりで……(笑)。そういった意味では、デザイン解説が僕は苦手です。こういった場を用意していただければ話せるのですが、SNSなどだと「どうだすごいだろう」という自己顕示欲や承認欲求が漂ってしまう気がして。

『サスペリア』Blu-ray&DVD発売中 / 発売・販売元:ギャガ / © 2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

映画ファンの感覚を信頼しているからできること

―なるほど。でも依提亜さんの脳内を知りたい方は多くいるはず。例えばポスターデザインを考える際に、そこで完結せずに「中身を観てみたい」と思わせる必要がありますよね。どのようにして誘導させるのでしょう。

大島:例えば映画を観ていていいシーンがあったとして「これを使いたいな」と思って抜いたら、うまくハマらないことも結構あるんですよね。不思議なのですが、考えてみたらたとえカメラがFIX(固定)しているシーンであっても登場人物が動いていたり、物語も含めた一連の動作のなかで「このショットはいい」と判断しているため、一枚絵として切り取ると成立しない場合も往々にしてあります。そのため、そのシーンの印象自体をどう一枚に残すのかを考えるようにはしています。

これは本編からポスター用に抜き出すパターンで、日本映画などで「特写」といってポスター用に撮影時間をいただくときはまた別です。撮影現場に足を運んで30分くらい時間をいただいて撮影するのですが、そういうときだけ自分やカメラマンがディレクションするのも違和感があるので、いつか監督にこちらのパートも演出してほしいなと思っています。

『HERE 時を越えて』4月4日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー / ©2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved. / 配給会社:キノフィルムズ

大島:実際にデザインに起こすときでいうと、色味によって雰囲気がだいぶ変わるので、ここ5年くらいは白色度0%を使うことはなくなりました。一見すると白地に見えるものでも、うっすら色を入れるようにしています。フォントなどでも、この映画のこのシーンの色はこれだというイメージが自分のなかにあるので、なるべくそういったものを使うようにしています。

―直近だと『HERE 時を越えて』(2025年4月4日公開)のポスターでハチドリをあしらっていますが、『パターソン』然り劇中のキーアイテムを忍ばせるものが依提亜さんならではの遊び心のように思います。本編を観たあとにもう一度ポスターを見るとわかる仕掛けが施してあると同時に、ファンからすると作品への愛情が感じられるんですよね。

大島:SNSで様々な人の意見が可視化されたことで殊更そう感じるようになったのですが、映画を観たときの「ここがいいよね」は結構共通している気がします。

映画の良し悪しは人それぞれですが、「良い」と思った人の好きなシーンはある程度は重なるんですよね。そのため、そこを外さないようにピックアップできるかどうかが重要であると同時に、「自分が良いと思ったシーンはみんなもそう感じてくれるはず」というある種の信頼もあります。

例えば『Cloud クラウド』のポスターでの菅田将暉さんの銃の持ち方に対して「黒沢清監督的!」だったり「銃を普段持ち慣れていない感が出ている」と反応してくれる方々もいたので、そういった部分はディープに信頼していいんじゃないかという気がします。もちろん映画のポスターとして開かれたわかりやすい表現は行いますが、どこかでコアな掘り下げを行っても必ず通じるなというのは実感としてあります。

―逆にやらないようにしている部分はありますか? 例えば流行りに乗らない、など。

大島:それはありますね。メインストリームのデザインの流行に乗ってしまうとカッコ悪いし、賞味期限も短いので一定期間が経つと「古ッ!」と言われてしまいますから。

『Cloud クラウド』発売日:2025年4月25日(金) / 発売元:⽇活株式会社 / 販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング / ©2024 「Cloud」 製作委員会

作品があったうえでのデザイン。映画愛の先にあるものづくりの在り方とは

―日本の青春ラブストーリー映画のタイトルロゴは往々にして斜め手書き風だったり、予告のナレーターも大体決まっていて「この人ということは、こっちの方向に見せていきたいんだな」という狙いが透けて見えちゃったりと、パターン化している部分もあるように感じます。

大島:フォーマット化すると途端にダサくなる現象ってありますよね。これはよくインタビューなどでもお話しすることですが、「デザインしてます」という行為自体がダサさを含んでいるように僕は感じています。デザインしすぎるほどにカッコ悪くなると前々から思っているので、それもあってあまり主張しないほうがいいという考えにたどり着きました。ただそうするとインパクトのあるものではなくなるため、そのなかでどうやって自分のアイデンティティを出していくかは難しくはありますね。

―永遠の課題ですね……。ただ、その根底には「デザインは二次的なもの」という依提亜さんの映画愛を感じます。

大島:ポスターもパンフレットも、あくまで作品があったうえでのものですからね。だからこそ、自分自身も仕事をするうえで主義主張は緩いほうがいいと思っています。あんまり意固地になって「これしかダメ」となってしまうと自分の殻に籠りがちになってしまいますから、たとえ疑問に感じるような意見でもまずは聞いてみる。そこからさらに良いクリエイティブが生まれる可能性だってありますし、できる限り柔軟でいたいです。

Back number

デザイナーに会いにいく

40年で1万5,000冊を手がけたブックデザイナー・鈴木成一。「デザインは必要だが障害にもなりうる」

「人想い」がすべての原点。アートディレクター河瀬太樹が実践するデザインの本質と多領域への展開

「自分だからできることとは?」アートディレクター安田昂弘が追求しつづける、デザインと表現のバランス

「フォント」は歴史と生活を紐解きながらつくられる。書体デザイナー・大曲都市に聞く文字をつくる仕事

「雑誌は世界の入り口になる」デザイナー・米山菜津子さんに聞く、エディトリアルデザインの面白さ

JAGDA新人賞2024を受賞した岡﨑真理子に聞いた、「編集的」なデザインのあり方