映画を「届ける」仕事の面白さとは?アニメ&実写版『九龍ジェネリックロマンス』宣伝Pが語る

- 2025.08.29

- REPORT

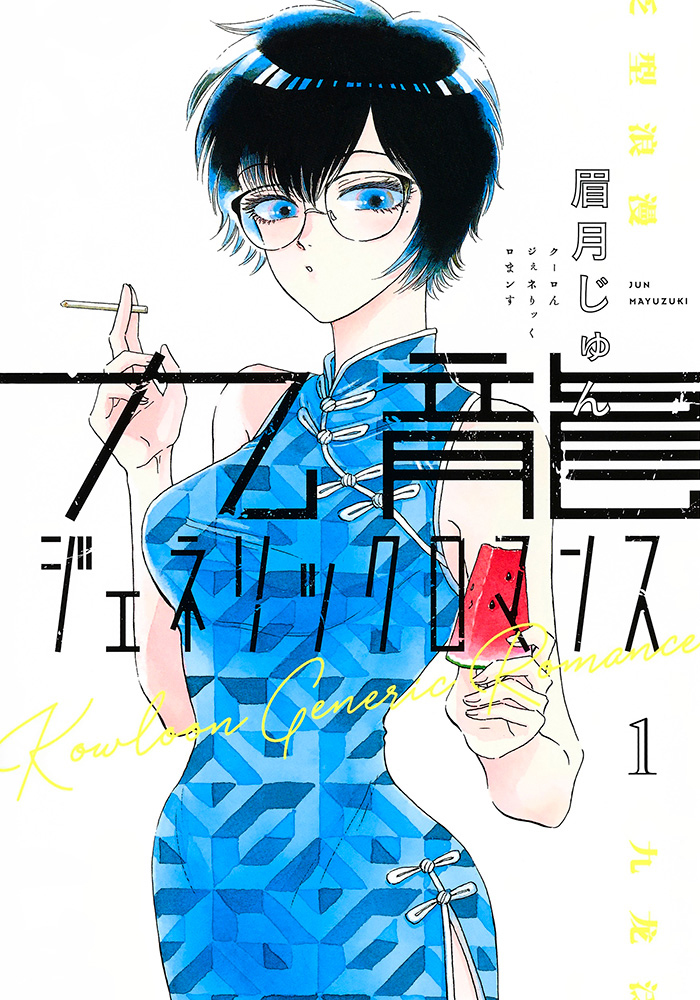

テレビアニメ化と実写映画化の「Wメディア化」で話題になっている眉月じゅん原作の『九龍ジェネリックロマンス』。香港にかつて存在していた街「九龍城砦」を舞台に、そこで暮らす人々の生活や恋愛模様をSFやミステリー要素も交えて描き、読者が予想できない展開を見せる。

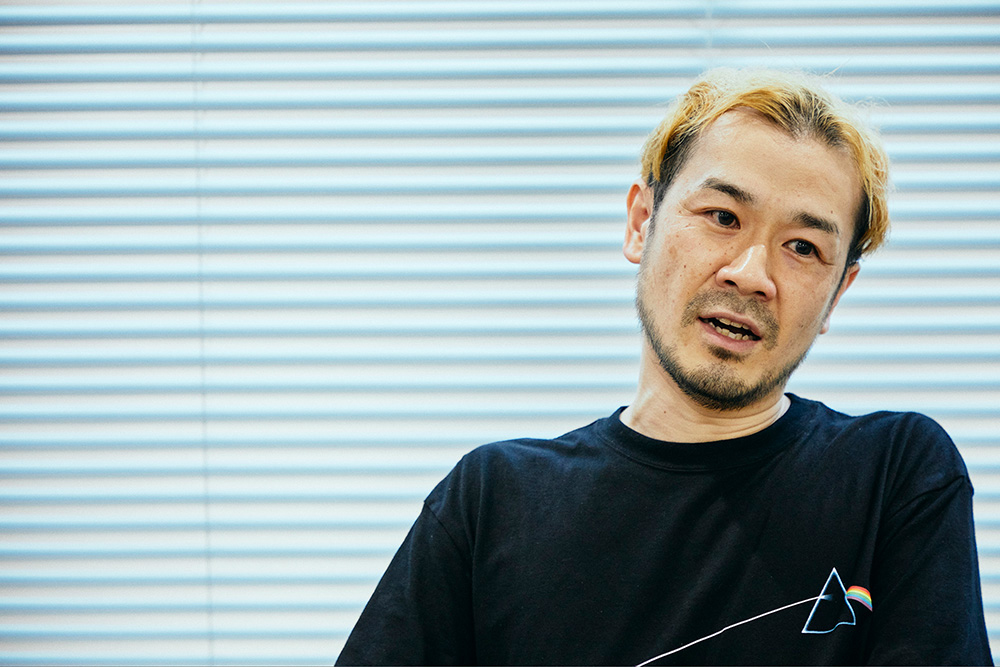

本テレビアニメと映画において、宣伝プロデューサーを務めたのが奥村裕則だ。ビジュアルや広告などのクリエイティブ制作から、メディア露出、広告、SNS施策まで、作品宣伝の戦略の全体像を描き、専門スタッフたちとともに実行する。

昔から映画が大好きで「なんとかして映画にたずさわる仕事がしたい」という強い思いから、劇場スタッフ、パブリシストを経て宣伝プロデューサーになったという奥村。映画を「作る」仕事については語られる機会も多いが、「届ける」仕事の面白さとは、いったいどこにあるのだろう?

これまでに『九龍ジェネリックロマンス』をはじめ、アメコミ原作の『キック・アス』(2010年)やホラー映画『IT/イット THE END』(2019年)、アニメ映画『ルックバック』(2024年)など、多彩な作品に携わってきた奥村は、「宣伝は生き物のようなもの」と語る。作品に合わせた「見せ方」の工夫から、仕事の醍醐味まで、たっぷりと聞いた。

- 取材・テキスト:家中美思

- 取材:原里実

- 撮影:鈴木渉

Profile

奥村裕則おくむら ひろのり

宣伝プロデューサー。

劇場スタッフ、パブリシストを経て現職。映画学校ニューシネマワークショップ(NCW)でディストリビューターコースを受講し、現在は講師も務めている。これまで、パブリシストとして『キック・アス』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』『ルックバック』などを担当。宣伝プロデューサーとしては『ストレイト・アウタ・コンプトン』『愚行録』『ドリーム・シナリオ』など200本の作品の宣伝に携わってきた。

過去の大切な人への想いを、どう乗り越えるか。『九龍ジェネリックロマンス』という作品の本質

―原作となった漫画『九龍ジェネリックロマンス』について、どのような第一印象を抱きましたか?

奥村裕則(以下、奥村):原作の漫画を読ませていただいたところ、1巻から最新刊まで一気読みするほど引き込まれました。序盤は「恋愛もの」や「お仕事もの」かと思いきや、1巻のラストで作風がガラリ。主人公と瓜二つの女性が過去に存在していた事実や、主人公が過去の記憶をもっていないことが明らかになり、ミステリー要素が強くなっていくんです。徐々にこの世界の秘密に迫っていく物語の展開が気になって仕方ありませんでした。

まだ原作は完結していないのですが、アニメと映画では物語の結末を描かなくてはいけない。その点が特別な企画だなと思いました。

2019年より『週刊ヤングジャンプ』に連載されている眉月じゅんによる漫画作品『九龍ジェネリックロマンス』 ©眉月じゅん/集英社

―原作の結末がわからないなかで、どのようにアプローチしていったのでしょうか?

奥村:作品のテーマを深く理解するために、原作者の眉月じゅん先生のインタビューに何度か立ち会いました。

この作品が構想された一つのきっかけとして、眉月先生が「震災幽霊」という現象を耳にしたというのがあるそうです。東日本大震災のあとに、被災地で「亡くなったはずの人から電話がかかってきた」とか「帰ってくる音がした」といった体験が相次いで起こったようで、それは亡くなった人への強い想いが原因の一端としてあるのではと考えられています。

作中にも「なつかしいって感情は、恋と同じだと思ってる」という名ゼリフが出てくるように、過去をなつかしむことには素敵な面もあります。でも一方で、とらわれすぎると前に進めなくなってしまう。

先生の話を聞き、この作品は「いなくなってしまった大切な人へのなつかしさや想いを持ちながら、人が過去をどう乗り越えていくか」が重要なテーマなのだと理解しました。

―映像作品としての『九龍ジェネリックロマンス』は、テレビアニメと実写映画の「Wメディア化」も大きな特徴ですね。宣伝においてはどんな工夫がありましたか?

奥村:アニメ版の放送は2025年4月から6月まで、そして映画の公開は8月というスケジュールが決まっていました。そのため、いかにアニメと映画をかけあわせて宣伝し、相乗効果を作っていくかが大事なポイントでした。

工夫したことの一つは、映画の広告を解禁するタイミングです。広告には、作品の撮影開始前や開始直後に公開されるインパクトや設定重視の「特報」と、公開の1か月前ごろに公開される内容をしっかりと伝える「本予告」があります。このうち、特報の解禁をアニメの放送開始、本予告をアニメの最終回に合わせることで、アニメに興味を持った人に映画の情報にも触れてもらえるよう工夫しました。

奥村:また、製作プロデューサーと連携し、今回はこの2つの予告に先駆けた「超特報」も制作しました。アニメと実写の映像を巧みに組み合わせることで、「Wメディア化」ならではのオリジナリティのある映像ができたのではないかと思います。

「宣伝はまるで生き物」。アニメ版と実写版で、見せ方が変わった理由とは

―テレビアニメと実写映画、それぞれの宣伝内容についてはいかがでしょうか? アプローチに違いはありますか。

奥村:おっしゃるとおり、テレビアニメ版と実写映画版とでは、宣伝での「見せ方」を変えました。この作品は「ミステリー」「ラブロマンス」「SF」など、一つのジャンルにくくりきれないさまざまな要素を内包していますが、このうちアニメでは「ミステリー」、映画では「ラブロマンス」の要素をそれぞれ強く打ち出しています。

テレビアニメ『九龍ジェネリックロマンス』は13話で構成され、いまも配信サービスなどで繰り返し視聴可能なため、「何度も観て考察する」という見方ができるのも特徴です。「最終話まで観てからもう一度観返してみると、序盤のセリフに隠された裏の意味に気づく」など、多面的な見方ができる。なのでアニメ版は、視聴層も考慮してミステリーの要素に比重を置いたプロモーションを展開しました。

奥村:一方、実写映画の宣伝では、映画館に足を運んでもらう動機をいかにつくるか? が一つの大きなポイントになります。

そのためには、「この映画を観ることでどういう感情になれるのか」をある程度宣伝で明らかにする必要がある。そこで「感情と共感性」を重視した結果、映画は「切ない大人のラブロマンス」に重きを置いたプロモーションを行ってきました。

ただ、難しいところが、お客さんによっては「泣ける」などの「わかりやすすぎる」言い方をしてしまうと途端に離れてしまうケースもあること。余白を持たせることも大事なんです。

―「視聴のされ方」や客層が変わることで、宣伝のアプローチも変わるのですね。

奥村:そうですね。それに加えて、今回はアニメが映画に先行していたことも影響しています。

じつは、最初はアニメ版も映画版も「恋が、秘密を解き明かす――。」というキャッチコピーだったんです。当初、僕はこのコピーを「作品の世界観をうまく表現できている」と思っていましたし、事実、アニメの宣伝で押し出していたミステリーの要素にもぴったり合っていました。

ただ、アニメを終えて映画へとプロジェクトが移っていき、さらに多くの関係者と会話していくなかで、「もっとキャラクターの心情に寄り添った言葉で表現できないか」という意見が出てきたんです。

そのときに、見せ場の一つとなるシーンで主人公たちが発するセリフのなかの「触れたい」「触れられたい」という言葉を思い出して。これを軸にすれば、ミステリーとはまた違った、情緒的でエモーショナルな作品の側面がうまく伝えられるのではないかと考えました。そんな議論を経て、映画の本ビジュアルには「あなたに触れたい。この恋が、消えてしまっても。」というコピーを採用した経緯があります。

―息の長いプロジェクトだったからこそ、さまざまな角度からの議論も尽くされたと。

奥村:映画公開に先駆けて、アニメの放送が終了していたことも大きかったですね。アニメの感想やリアクションを隅々まで見て「こういう感じ方があるのか」と学んだことを、映画宣伝の表現や切り口に活かしました。

こんなふうに、映画を作るクリエイターやスタッフ、時にはお客さんまで、作品に対するさまざまな見方を取り入れながら変化していくという意味で、「宣伝って生き物みたいだな」と僕は思っています。

アニメ版ポスター(左)、実写映画版ポスター(右)

© 眉月じゅん/集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会 / © 眉月じゅん/集英社・映画「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

―多様な人とコミュニケーションをとりながら進めていく宣伝の仕事ですが、あらためて、そのなかでの宣伝プロデューサーの役割を教えてください。

奥村:宣伝の「コンセプト・ターゲット整理」「予算管理」「スケジュール管理」の3つを担うことが、宣伝プロデューサーの主な仕事です。製作プロデューサーや監督、俳優、俳優が所属する事務所などといった作品側の関係者、そして一緒に宣伝を進めていくチーム、両サイドの人と関わりながら、宣伝戦略の立案・実行を進めていきます。

宣伝チームのなかには、メディア露出を図るパブリシティ、SNS運用、広告のプランニング・出稿、予告編やキービジュアルなどのクリエイティブ制作といった、分野ごとのプロフェッショナルたちがいます。こうしたさまざまな職種の人たちと連携しながら、作品の魅力を届けています。

―仕事を進めていくうえで、どんなことを大切にしていますか?

奥村:多くの人と関わるからこそ、しっかりと情報を共有することは大事ですね。不安や疑問を抱えたクリエイターやスタッフがいれば、しっかりと対話をして、互いに納得して進めていく。そのためにも、宣伝プロデューサーの仕事の3本柱の一つである「ターゲット」や「コンセプト」を、しっかりと言語化しておくことが大切なんです。

僕は自分がたずさわっていない作品の広告や宣伝を見るのもすごく好きなのですが、作品が伝えようとしている本質とメディアでの露出のされ方が合致しているときは、「いい宣伝だな」と感じます。そういう「いい宣伝」を実現するには、関わる人全員が同じ方向を向いている必要があるんです。

全身タイツで生活!? アメコミ原作『キック・アス』のPRで採ったユニークなアプローチ

―奥村さんはこれまで、劇場スタッフやパブリシストなどさまざまな職種を経験されているそうですね。現在に至るまでの経緯を教えてください。

奥村:映画にかかわる仕事をしたいというのは、学生の頃から漠然と思っていて。新卒では配給会社などを受けたのですが、僕が就職活動をしていた2000年代の中盤頃って、映画業界の門戸がとにかく狭かったんです。結局どこにも潜り込むことができず、映画制作や宣伝を担う人材を育成する映画学校・ニューシネマワークショップ(NCW)の講座を受講しながら、劇場スタッフのアルバイトを始めました。

劇場ではポップコーンなどの飲食物を販売するコンセッションという部署に配属されたのですが、上司から「映画館の利益を支える屋台骨はコンセ(売店)だぞ」と発破をかけられ、見事にやる気になって(笑)。実際、鑑賞料金の利益は配給会社と分配するのですが、フードは丸ごと劇場の利益になります。そういう裏側について理解を深めたり、「アート系作品ではフードは売れにくいけど、エンタメ作品では売れやすい」とか傾向を分析して売上アップを目指したりと、いろいろな楽しさがありましたね。

たまに入場整理の仕事にヘルプで入ったりすると、それもまた面白くて。映画が制作されて配給されて宣伝されて、最後にお客さまのもとに送り出すのが映画館のスタッフじゃないですか。そこで何か一つでも嫌な出来事があったら、映画そのものの評価に影響してしまう。めちゃくちゃ大事な仕事だと感じていました。

―目の前の仕事のなかに面白さを探して取り組むのが得意なのですね。劇場スタッフのあとは、PR会社に就職されたと。

奥村:通っていたNCWのつながりで、ご縁をいただきました。そこから数年、パブリシストとしての仕事をひたすら学ぶなか、宣伝プロデューサーとしての仕事に恵まれた最初の作品が、『ザ・ウォード/監禁病棟』(2011年)でした。本作を手がけたジョン・カーペンター監督は、低予算ながらカルト的な人気を誇る作品をたくさん撮って、「マスター・オブ・ホラー」とも呼ばれる監督で、僕も大好きなんです。

ホラーって、キャストバリューに頼らず、「いかに人間を怖がらせるか」というたった一つのアイデアを一本の映画に昇華させる、いうなれば映画の本質を凝縮したような作品が多いと僕は思っていて。「ホラーが好き」と周囲にふれまわっていたら、宣伝を担当しないかと声をかけてもらえたんです。

この作品をきっかけに、徐々に宣伝プロデューサーとしての仕事が増えていきました。僕はPRの仕事も大好きなのですが、宣伝プロデューサーはより幅広く、宣伝全体の方針や戦略づくりに関われるダイナミックさがあるなと思いますね。

―劇場スタッフ、パブリシスト、宣伝プロデューサーはいずれも映画を「届ける」仕事ですね。「届ける」仕事に興味をもったきっかけはあるのでしょうか?

奥村:TSUTAYAでアルバイトしていたとき、『スパイダーマン』のDVDを予約するお客さんに「こっちのボックスのほうが特典が豪華でおすすめですよ」と紹介したら、そっちを予約してくれたことがあって。

当時から幅広くいろいろやるのが好きで、販売だけでなくレンタルの仕事も興味があってやらせてもらったりしていたのですが、そこでも「この作品に興味があるならこっちもおすすめです」とか声をかけていましたね。

いま思えば、これが「届ける」仕事の面白さに気づいた原体験な気がします。「言葉一つで人の気持ちは変わって、動いてくれるんだ」と。

―「届ける」仕事のキャリアのなかで、とくに印象に残っている作品はありますか?

奥村:パブリシストとしてはじめて自分から手を挙げて担当させてもらった『キック・アス』(2010年)という作品があって。アメコミオタクの普通の高校生が、手作りのスーツを着て「正義の味方」の活動をはじめるうちに、徐々に大きな事件に巻き込まれていってしまう……という物語なのですが、なんのスーパーパワーももっていないのに、不屈の精神だけで人々を救い出そうとする主人公の姿にすごく共感しました。

当時、宣伝に使える素材として「キック・アス」が劇中で着ている全身タイツみたいな緑のスーツが送られてきたので、僕はキック・アスとして生活することにしたんですよ。

―「キック・アスとして生活」とは……?

奥村:スーツを着たまま、家から電車に乗って出社して、一日中その姿で過ごしていました。

当時Twitter(現X)の黎明期だったので、これを使ってキック・アスを身近に感じてもらえないかと宣伝チームで考えたんです。さまざまな名所でキック・アスとして写真を撮って投稿したり、たまたま旅番組のロケに映り込むことができて話題になったりしたこともありました。

映画の宣伝では、お客さんと「知らない映画」とのあいだにある距離をどうにかして縮め、最終的には劇場に足を運んでもらわなければなりません。そのためにとったのが、映画のキャラクターが「実際にいる」ように見せる戦略でした。結果、Twitterでも注目してもらえて、面白い宣伝ができたと思っています。

―そんなユニークな距離の縮め方もあるのですね。そういった宣伝戦略を考えるにあたり、映画のジャンルによる違いはあるのでしょうか?

奥村:『キック・アス』のように、作品にアイコニックな要素があればそれを活用するというのはわかりやすい方法の一つですが、適した戦略はやはり作品によりけりですね。

たとえば、昨年『ドリーム・シナリオ』(2024年)という「夢」をテーマにしたスリラー映画の宣伝を担当したときは、通信販売の「夢グループ」に作品を紹介しもらう動画を制作しました。こういったコラボレーション企画などは、洋画だと意外と自由度が高くやりやすいんです。

一方で邦画の場合は、撮影現場にお邪魔して、SNSなどの施策に必要な動画や写真を撮り下ろすなどといったことが柔軟にできます。これは逆に洋画だと難しく、邦画ならではの面白さといえますね。

アニメの場合は、宣伝に向けた準備をはじめる段階で映像が完成していないことが多いのが難しいところです。絵コンテを見せてもらって、予告映像を作るために「この絵を先に完成させてください」などとスタジオと調整することもあります。

このように、ジャンルごとにさまざまな特性や違いはありますが、共通して大事なことは「いかに作品の本質をとらえ魅力的に見せていくか」だと思います。

「知らないこと」をいかに面白がるか? 作品の魅力を伝えるために重要なマインド

―作品に合わせて話題にするための工夫を柔軟にされている奥村さんですが、宣伝プロデューサーがもっておくべきスキルやマインドは何だと思いますか?

奥村:作品の本質をとらえるために、まず「興味をもつこと」は大切ですね。

以前担当した『ストレイト・アウタ・コンプトン』(2015年)はヒップホップグループの結成から解散、再結成までを描いた音楽映画でしたが、僕はそれまでラップの世界にまったく触れたことがなくて。でも、どんな世界にも歴史や大切にしているものがあって、それをきちんと理解したうえでないと、いい宣伝はできないんですよ。だから、個人的に触れたことがない物事にも好奇心をもって、面白いと思えるかどうかは大事です。

また、作品自体やそこに描かれているものだけではなく、「関わる人」への興味も必要です。今回も『九龍ジェネリックロマンス』を通じて、原作者の眉月先生や監督、俳優さん、製作陣などさまざまな方々との出会いがありました。作品にかかわるクリエイターたちの思いを汲み取ることも、宣伝の大切な仕事です。

―奥村さんは、かつて受講されていたNCWで現在は講師を務められています。これから宣伝という仕事を目指す若い人たちに伝えたいメッセージがあれば教えてください。

奥村:やはり、若い人たちにもどんどん宣伝を担ってもらって、新しい風を吹かせてほしいなという思いがあります。

僕が『キック・アス』で黎明期のTwitterを活用したように、新しいツールをいかに効果的に活用するかも、宣伝プロデューサーの大事な腕の見せどころ。例えば、NCWの宣伝計画実習で受講生に宣伝の仕方を考えてもらうと、最近はPodcastを使った案がたくさん出てきたりして、僕自身にはない感覚で宣伝を考えられていて刺激になります。

あとは「ダメなことがあってもくじけないでほしい」と思いますね。思い描いた理想を実現できないことや、期待通りの宣伝効果が得られないことはたくさんあります。そういうときにくじけずに「こうしたら実現できるかも」「こうしたらもう少し伸ばせるかも」と、打開策をポジティブに模索してみてほしいです。