アニメがバリアフリー上映普及に貢献?海外の障害者はどう映画と接してる?実態語るシンポジウムをレポ

- 2025.05.15

- REPORT

映画における「ユニバーサル上映」をご存知だろうか? これは年齢・障害の有無・国籍などを問わずに、誰でも映画鑑賞を楽しめるように設計された上映のこと。例えば視覚障害の方には音声ガイド(オーディオ・ディスクリプション)を用意する、聴覚障害者の方に向けて(日本の映画であっても)字幕をつけることなどが含まれる。

本記事では、一般社団法人Japanese Film Project(以下、JFP)が実施した日本におけるユニバーサル上映の実態調査の結果と、その結果を元に開催されたシンポジウムの内容をお届けする。

誰でも映画を楽しめるようになるために必要なことは何か? 本記事が、エンターテイメントやカルチャーをよりひらくためのヒントとなれば嬉しい。

- 取材・テキスト:ISO

- 編集:吉田薫

JFPは昨年、日本のユニバーサル上映の実態調査を実施。日本映画業界全体におけるバリアフリー対応上映※作品数の実数と傾向に関する量的調査とともに、ユニバーサル上映専門館であるシネマ・チュプキ・タバタ(以下、チュプキ)によるドキュメンタリー映画『ラジオ下神白』(2023年)の音声ガイド制作プロセスをもとに質的調査もおこなった。その調査報告資料はJFPの公式サイトにて掲載されている。

その結果をもとに「日本の上映環境にはどのような問題があり、どういった環境改善が必要となるのか」といったことを、多彩な有識者とともに議論するシンポジウム『日本映画業界におけるユニバーサル上映実態調査2025年』が4月13日に開催された。本稿ではそのシンポジウムで語られた内容を紹介していく。

※目や耳が不自由な方に向けて、「音声ガイド」や「バリアフリー字幕」を備えて上映すること

日本映画業界におけるバリアフリー上映の普及率は?

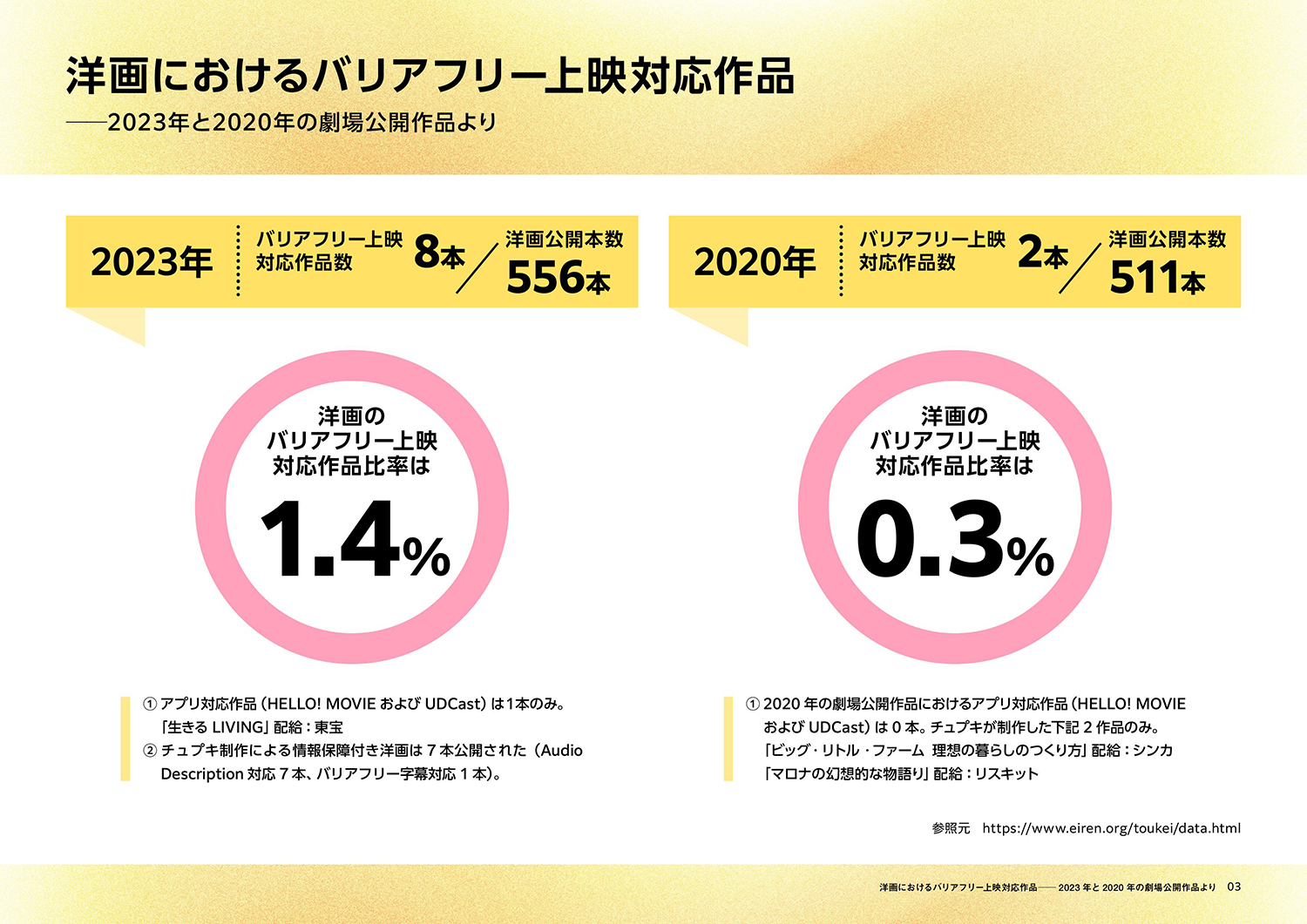

まずは司会進行を務めるJFP代表理事・歌川達人から、上記資料をもとに『ユニバーサル上映実態調査2025年』の報告が行われた。2020年と2023年という2つの年に限定し、バリアフリー上映の普及率を調査したところ、以下のような状況となっている。

洋画はほぼバリアフリー上映が対応しておらず、邦画は3年間で6%上昇しているが、それでも2023年段階でまだ2割程度の普及率である。

またジャンルごとの変遷も記載されているが、とりわけアニメの変化が激しく3年で23%近く上昇。邦画制作会社の大手5社が手掛けた作品に関して言えば、60%近くがバリアフリー上映に対応している。

採択されるとDescription(音声ガイド)・バリアフリー字幕への制作費が最大100万円助成される「芸術文化振興費補助金」という仕組みがあるが、助成によってバリアフリー上映に対応した作品はまだ3%のみ。そのため資本力の小さな作品がバリアフリー上映に対応するのは、いまだ厳しい状況であると言えよう。

歌川達人:司会 / 映像作家 /JFP代表理事

大学卒業後、フリーランスとしてNHK番組やCM、映画制作の現場、ミニシアター等で働く。短編『時と場の彫刻』がロッテルダム国際映画祭2020などで上映。最新監督作に長編ドキュメンタリー映画『浦安魚市場のこと』がある。地方での映画上映企画にも関わる。2021-2023年にトヨタ財団研究助成に採択され、映画業界の労働環境やジェンダー格差等に関する調査を実施。東京大学大学院学際情報学府在籍。

もっと良い映画を、もっと良いオーディオ・ディスクリプションで観るために

日本初のユニバーサル上映専門館であるチュプキは、すべての人が映画を楽しめる環境を提供するため、独自にオーディオ・ディスクリプション(≒音声ガイド)やバリアフリー字幕の制作も行っている。JFPはドキュメンタリー映画『ラジオ下神白』の音声ガイド制作の模様に密着し、そのプロセスも報告している。

JFP noteより『JFPコラムvol.01:よくわかる!音声ガイドのつくり方』

シンポジウムでは、その音声ガイド制作に参加した3名によるトークセッションが実施された。

柴田:チュプキで働いている柴田です。チュプキではすべての映画をバリアフリー上映しており、オーディオ・ディスクリプションやバリアフリー字幕のない作品はスタッフが熱意を持って制作しています。

今回『ラジオ下神白』のオーディオ・ディスクリプションの素材づくりからナレーション収録に至るまで、一連の制作を行いました。制作期間は作品によってまちまちですが、今回は制作に6か月ほどかかっています。

まだバリアフリー対応していないけど、上映してみなさんに届けたい映画が積もりに積もっていますね。目の見えない方とも映画の感想を言いあう姿を想像しながら、そこまで持っていく作業はやはり楽しいです。

柴田笙:OttO 映画館担当 / Audio Description(音声ガイド)制作

2022年明治学院大学文学部芸術学科卒業。同年、合同会社Chupki入社。ユニバーサルシアター「CINEMA Chupki TABATA」にて、音声ガイド制作や番組編成・映写などに携わる。2025年4月より、埼玉県大宮の「OttO(オット)」に映画館担当として勤務。

小森:『ラジオ下神白』を監督しました小森です。今回、本作に携わったメンバーたちとラッシュジャパンが提供する助成金「The Lush Film Fund」を取得し、オーディオ・ディスクリプションとバリアフリー字幕の制作をチュプキさんに依頼しました。

以前監督した『空に聞く』(2018年)、『二重のまち/交代地のうたを編む』(2019年)ではチュプキさんが自主的にユニバーサル上映をしてくれたという経緯があります。今回は監督という立場から、音声ガイド検討会とナレーション収録に立ち合いました。検討会での議論を介して「この映画に一体何が映っていて、何が表現されているか」ということを見つけていった時間は、とても豊かで大きな経験になりました。

小森はるか:映像作家

1989年静岡生まれ、新潟在住。瀬尾夏美とのアートユニットやNOOK(のおく)のメンバーとしても活動。2011年以降、陸前高田や東北各地で人々の語りと風景の記録から作品制作を続ける。代表作に『息の跡』2016)、『空に聞く』2018)、『二重のまち/交代地のうたを編む』2019/瀬尾夏美と共同監督)、『ラジオ下神白 ーあのとき あのまちの音楽から いまここへ』2023)など。

©︎Masaji Omote

オーディオで「ネタバレ」はどう表現するのか?

石井:私は『ラジオ下神白』のオーディオ・ディスクリプションでつくられた文章が、きちんと目が見えない人にとって適してるのか確認するクオリティチェックを行いました。曖昧だったり目の見えない人には伝わらない表現など、オーディオ・ディスクリプションで気付いたことを検討会のなかでフィードバックして一緒につくりあげていきました。

石井健介:ブラインド・コミュニケーター

1979年生まれ。アパレルやインテリア業界を経てフリーランスの営業・PRとして活動。2016年の4月、一夜にして視力を失うも、軽やかにしなやかに社会復帰。ダイアログ・イン・ザ・ダークでの勤務を経て、2021年からブラインドコミュニケーターとしての活動をスタート。見える世界と見えない世界をポップに繋ぐためのワークショップや講演活動をしている。また2012年からセラピスト活動を開始。自然体でニュートラル、自分の内側にある静けさと穏やかさを見つけるための水先案内をしている。

石井:音声ガイドという言葉には「目の見えない人を音声で導く」というニュアンスがありますが、実際は映画のなかで起きていることを言葉で描写しているのであって導いているわけではない。音声ガイドという言葉ではその本質が伝わりにくいので、意識を変えていこうということでオーディオ・ディスクリプションという言葉を積極的に使うようにしています。

柴田:認知度の問題で仕方なく音声ガイドという言葉を使うことがありますが、オーディオ・ディスクリプションという言葉をどう広めていくかも課題ですね。

石井:また私はオーディオ・ディスクリプションの意味が伝わっているかを確認するモニターという立場ではなく、自分の言葉を尽くして台本を一緒に磨き上げていくクオリティチェックという立場で参加しています。名前を出せない人をどう表現するかや、ネタバレの配慮、ジャンルや内容ごとにどういう匙加減で表現するかが難しいところです。

ジャンルごとの得意不得意もあるので、もっとオーディオ・ディスクリプションが普及してプレイヤーが増えてほしいと思いますし、優れたオーディオ・ディスクリプションを評価する賞のようなものがあってもいいですよね。

現在、オーディオ・ディスクリプションに対する批評はほとんどありませんが、きちんとフィードバックしないと「今まで観られなかった映画を観られるようにしてくれてありがとう」という立場から一向に変わらないので。もっと良い映画をもっと良いオーディオ・ディスクリプションで観るためにも、それは僕らが能動的につくっていかなきゃいけないアクションだと思っています。

『ラジオ下神白』オーディオ・ディスクリプション製作風景

「ガイド」「バリアフリー」という言葉が持つ壁を壊す

その後、有識者3名による「バリアフリー上映環境における課題」についてトークセッションが行われた。

飯野:ここから司会を務めます飯野由里子です。東京大学でフェミニズム研究を専門としつつ、2006年にこの領域に足を踏み入れました。今回このプロジェクトに関わることで、これまで知らなかった世界を見せていただくことができました。

飯野由里子(いいの・ゆりこ) フェミニズム研究を専門としつつ、2006年からバリアフリー研究の領域に足を踏み入れ、フェミニズム同様、社会変革を目指す活動として取り組んでいる。一般社団法人ふぇみ・ゼミ&カフェ運営委員。主な著書に『「社会」を扱う新たなモード——「障害の社会モデル」の使い方』(生活書院/ 2022年/共著)や『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』(有斐閣/ 2022年/共著)など。

平塚:シネマ・チュプキ・タバタを2016年に設立し、映画のバリアフリー上映を行ってきました平塚です。私がオーディオ・ディスクリプションに携わるようになったのは2000年頃で、目が見えず映画を諦めている人たちに何とか映画を届けられないかと思い活動してきました。今回『ラジオ下神白』のオーディオ・ディスクリプションにはアドバイザーとして参加しています。

平塚千穂子:CINEMA Chupki TABATA代表 / バリアフリー映画鑑賞推進団体 City Lights代表

東京出身。早稲田大学教育学部教育学科卒業後、飲食店や映画館に勤務。チャップリンの『街の灯』を視覚障害者と共に観るバリアフリー上映の企画をきっかけに、2001年ボランティア団体City Lightsを設立し、視覚障害者の映画鑑賞環境づくりに取り組み続けている。2016年、日本初のユニバーサルシアターCINEMA Chupki TABATAを設立。その功績が讃えられ、『第24回 ヘレンケラー・サリバン賞』、『2017年 日本映画ペンクラブ賞』特別奨励賞、『2018年 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者 内閣府特命担当大臣表彰 優良賞』受賞。2021年『こころの通訳者たち』を製作し、『2022年度 山路ふみ子映画賞 福祉賞』、『文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞(芸術振興部門)』受賞。2023年『第21回 読売福祉文化賞』受賞。

田中:「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、キュレーターやプロデューサーとして活動している田中です。以前プロデューサーとして映画に参加した際に、助成金を取得してオーディオ・ディスクリプションやバリアフリー字幕を制作した経験があるので、予算面は把握しています。またオーディオ・ディスクリプションとバリアフリー字幕の作成講座も修了しているので、それらのつくり手としても参加しており、アメリカのオーディオ・ディスクリプション、バリアフリー字幕の制作会社にも在籍しています。今回はオブザーバーとして携わっています。

田中みゆき:キュレーター/アクセシビリティ研究/社会福祉士

「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを企画。表現の⾒⽅や捉え⽅を鑑賞者とともに再考する。2022年ニューヨーク⼤学障害学センター客員研究員。主な仕事に、「ルール?展」(21_21 DESIGN SIGHT、2021年)、「⾳からつくり、⾳で遊ぶ。わたしたちの想像・創造を刺激する『オーディオゲームセンター + CCBT』」(シビック・クリエイティブ・ベース東京、2024年)など。主な書籍に、『誰のためのアクセシビリティ?』(リトルモア)、『ルール?本 創造的に⽣きるためのデザイン』(共著、フィルムアート社)がある。

平塚:先ほど「オーディオ・ディスクリプション」と「音声ガイド」という言葉についての話が出ましたが、私が活動を始めた2000年頃は「副音声」と呼ばれていました。そんななか劇団 昴が、視覚障害者のために音声ガイドという言葉でオーディオ・ディスクリプション付きのお芝居をやっていたんです。それで映画に関しても音声ガイドという表現で良いんじゃないかということで、その言葉を使うようになりました。ただ地域によっては「音声アシスト」といったり、さまざまでしたね。

飯野:「副音声」というと2次的な意味合いを持ってしまいますもんね。ただ石井さんがおっしゃられたように「ガイド」という言葉も「導く」というニュアンスがあり、障害者に対し受け身的な立ち位置を押し付けることにもなりますよね。その点、海外ではオーディオ・ディスクリプションという言葉が主流だとか。

田中:海外でオーディオガイドというと、ビジュアルの情報ではなくその対象の知識をナビゲートする解説のこと。日本でも博物館などにありますよね。視覚情報を説明するオーディオ・ディスクリプションとはまったく役割が異なるので、それが混乱を招いていると感じます。また日本語字幕や音声ガイドの前に「バリアフリー」と付けることが、「障害者のためのもの」というように用途を狭めているのではないかと感じています。

飯野:その通りですね。私もバリアっていうのは障害者だけが直面するものではないんだと考えていて。マジョリティに合わせて設定された社会の仕組みが障害者を含むさまざまなマイノリティにバリアを押し付けているから、バリアを取り除いていくことがインクルーシブな社会につながるんじゃないかなと。だからあえて私はユニバーサルではなくバリアフリーという言葉を使っています。ただ日本でバリアフリーと言うと、どうしても障害者やお年寄り向けというイメージを持たれがちですよね。それが一般と障害を分ける言葉として使われているのかもしれません。

何が楽しいかは千差万別。個人に最適化した音声や字幕の普及を目指す声も

飯野:オーディオ・ディスクリプションだけでなく、バリアフリー字幕のお話もさせてください。舞台芸術のバリアフリー化の取り組みに関わったときに、手話エンターテイナーの那須映里さんが「単なる情報保障ではなく楽しめる字幕が必要」と語っていました。たとえば足音がするシーンでは、「足音」だけでなく具体的にどんな足音なのか教えてほしいと。でも現場は単なる情報だけが記載されている、ということが起きているのではないかと思います。

田中:楽しむための音声ガイド、バリアフリー字幕であるべきだと思うのですが、何をもって楽しめるのかって千差万別ですよね。いまはひとつのガイドしかつくれないから参加した当事者と制作者のあいだで落とし所を決めているけど、コストが許せばもっと個人に最適化する複数のガイドがつくられるべきだし、今後AI化も進んでそれは実現していくと思います。

平塚:ただ現状はやはりコストが問題で。調査資料で大手5社の作品はバリアフリー上映されているものが多いとありましたが、中小の配給や制作会社は助成金を取得しない限り対応が難しい。だからチュプキの場合、こちらで制作コストを持つということでバリアフリー上映の対応をしています。

チュプキは2024年までに330本のバリアフリー素材を自己負担で製作しているんですが、それを他で2次使用してもらうためにもアプリ使用料などでコストがかかってしまう。今後なんとか活用する機会が増えていけばいいかと思います。また小規模作品がもっと広く観られるよう、公的支援も考えてられていくべきですよね。

田中:コスト面をクリアしても、上映する映画館が少ないという問題もあります。上映していても平日の早朝のみだったり、すぐに上映が終了してしまったり、他の上映と比べ観に行くハードルが高い。そういった部分も含め、制作者だけでなく、映画館や配給など、もっと業界全体で話し合っていく必要があるんじゃないかと思います。

著作権とアクセシビリティのバッティングが一つの課題

シンポジウムの最後には、登壇者らへの質問も飛び交った。

Q.洋画のバリアフリー対応状況は?

石井:日本映画以外に関して、吹替がされていない作品は基本的に音声ガイドがつけられないんですよね。それは権利の問題などがあるんですが。ラジオで毎年『アカデミー賞』の予想や結果発表の話を聞くんですが、面白そうだと思ってもそれを観ることはできないんだなと思うと悲しいですよね。

平塚:実態調査でバリアフリー対応している洋画が2020年には2本、2023年は8本と書かれていましたが、そのうち9本はチュプキでつくったものなんですね。というのも通常は吹替版の製作や著作権の関係などで、確実に興行収入が見込めない限りはつくることができない。チュプキでそれができているのは、公開からかなり経った作品かつ、チュプキのみの上映ということで許諾をいただいているからなんです。本国の著作権があるものだから、なかなか対応が難しいんですよね。

田中:著作権とアクセシビリティがバッティングするというのは各方面でよく聞きますよね。ただ書籍においては「DAISY図書」という障害のある人がアクセスできるデジタル録音図書システムがあり、それにあわせて法律が変わっていっているんです。なので社会がもっと求めていけば変化していくのではないかなと。

Q.海外の視覚障害者のアクセス状況について

田中:アメリカでは障害者差別解消法もあって、映画館で音声ガイドやバリアフリー字幕が使えるようになっているけど、機器が壊れていたりなかなかアクセスしづらい。今は動画配信サービスが充実していて、しっかり字幕やガイドもあるので家で観る人が多数ですね。あと障害がある人たちが連帯して、ディスクリプションをつけていこうというプロジェクトがあったりもします。

シネマ・チュプキ・タバタ

バリアフリー上映の意外なユーザー、楽しみ方

Q.チュプキにおけるバリアフリー上映の反応はどんなもの?

平塚:チュプキは、障害のない人にとっては「これまで映画の観客として想定されていなかった人たちが、実際に観客としている」ということに気付く場にもなっていると思っていて。全座席にコントローラーがついているので、目が見える人でも興味があれば音声ガイドを聞くこともできるし、字幕が表示されているので自ずとそれを観ることにもなる。そうすると必要がないと思っていた人にとっても、あってよかったと気付く機会にもなると思うんです。

また調査資料でアニメのバリアフリー上映の普及率が上がっていると記載されていましたが、アニメのファンの方々はいろんなバージョンで楽しみたいという情熱を持った方が多いんです。だからチュプキでつくった音声ガイドや字幕を購入してDVDやBlu-rayに収録していただけたりもする。それを楽しみたいのは何も障害者だけじゃないんです。アニメの上昇幅が大きいのはそういうこともあるんじゃないかと思います。

アクセシビリティは、見る前の予約の段階から必要

Q.障害があるとスケジュールも立てづらく、映画館に足を運ぶのも大変。どうすればより映画館へアクセスしやすくなるか?

平塚:チュプキは障害者割引がない代わりに、1人でいらっしゃる方にはお迎えサービスがあり、ガイドヘルパーさんは無料という制度を設けています。上映スケジュールもなるべく早めに決定し、時間も固定にしてありますが、それは採算より鑑賞がままならない人の鑑賞機会をつくることを最優先にしているから。シネコンやミニシアターはやはりビジネスなので、集客次第でスケジュールを柔軟に変える必要があり、それゆえ障害者が鑑賞しづらい状況になっているのかなと。

このままコストの問題を経営者に委ね続けられると助成金の窓口を増やすだけではきっと大きく変わらないので、映画業界全体の問題として上映の仕組みなどを考えていかないといけないと思います。ただでさえ小さい配給や制作会社が続けていくのは厳しいのだから、国が映画文化を支える仕組みをつくってくれないとユニバーサル上映を普及させてくのは難しいのかなと。

石井:映画館のアクセシビリティの話をすると、まず我々は映画館のチケット予約ができません。皆さんが使っている席を選択するシステムはスクリーンリーダーではまったく認識しないので。では実際映画館へ行ったらどうなるかというと、タッチパネルも使えません。そのうえチケット購入機のところが無人の映画館もあります。というように映画館のアクセスどころか、チケットを買うというところまでなかなか辿り着けないという状況があるのが現状です。

おわりに

今回のシンポジウムの映像はJFPのYouTubeチャンネルで公開中。

またJFPの公式HPには、本稿で言及した「『ユニバーサル上映の実態調査』以外にも、『ジェンダー格差調査』『労働実態調査』『ユニバーサル上映実態調査』などの報告書も公開されている。

ほかにも「映画関係者のための契約レッスン」と題し、契約書ひな型例や解説コンテンツの作成を実施。

これらの資料は、より多様な人々が映画の制作や上映空間に参画できる環境づくりの助力になるに違いない。誰しもがより働きやすく、暮らしやすい社会にするために、ぜひ参考にしてもらいたい。

主催:一般社団法人Japanese Film Project

共催:東京大学大学院教育学研究科バリアフリー教育開発センター

助成:公益財団法人東京都歴史財団 アーツカウンシル東京 [東京芸術文化創造発信助成 芸術創造環境の向上に資する事業]