社会や経済を動かすものとしての「デザイン」を考える。モリジュンヤ氏らが登壇のイベントをレポート

- 2025.03.31

- REPORT

「インパクト投資」とは経済的リターンと同時に、ポジティブで測定可能な社会的 / 環境的インパクトを生み出すことを意図する投資のこと。この概念が日本に導入されて約10年がたった。インパクトの世界をさらに広めるため、「入口をつくること」を目的に生まれた一般社団法人IMPACT SHIFTだ。本団体は昨年に続き2回目となる大規模カンファレンスを、2025年3月1日と2日に東京・京橋の東京コンベンションホールで開催した。

同イベントには、インパクトを重視しながら業界をリードする、約160名が登壇、述べ2000名の有識者が参加。2日間にわたって35のセッションが行われ、さまざまな角度から「インパクト」に関する議論が交わされた。本記事では、3月2日に行われたトークセッション「社会性と経済性の狭間から『デザイン』の可能性を問い直す」の内容をレポートする。

- 取材・テキスト:宇治田エリ

- 編集:吉田薫

広がり続ける「デザイン」の概念

今回のスピーカーは、株式会社issues取締役 / 一般社団法人公共とデザイン共同代表・富樫重太氏、株式会社ロフトワークCulture Executive・岩沢エリ氏、株式会社インクワイア代表取締役・モリジュンヤ氏の3名。モデレーターはボストン コンサルティング グループのプロジェクトリーダーであり、現役の東京藝術大学院生として先端芸術領域の研究もしている平岡美由紀氏が務めた。

3名はそれぞれどのような領域や概念でデザインを行なっているのか。

平岡:近年はグラフィックやプロダクトのデザインに留まらず、社会や経済を動かすためのものとして、デザインの概念は広がってきています。その中でお三方のデザインの領域をラベリングするとすれば、富樫さんは「政策×デザイン」、岩沢さんは「事業×デザイン」、モリさんは「体験×デザイン」となると思います。今回はそういったデザインの幅広さをおさえながら、デザインが持つ可能性や課題についてお話ししていけたらと思います。

そのように平岡氏が冒頭で整理し、トークセッションがスタート。3名それぞれが手がけてきたプロジェクトの紹介をしながら、社会性と経済性の狭間にあるデザインの可能性について、議論がおこなわれた。

(登壇者、左から順に)株式会社ロフトワーク Culture Executive・ 岩沢エリ。大学でコミュニケーション論を学んだ後、マーケティングリサーチ会社、不動産管理会社の新規事業・経営企画室を経て、2015年ロフトワークに入社。マーケティングチームのリーダーとして、ロフトワークのコミュニケーションデザイン・マーケティング戦略設計、チームマネジメントを担う。2022年4月からCulture Executiveを兼任し、未来探索と多様性を創造力に変えるカルチャー醸成に取り組む

株式会社インクワイア代表取締役・モリジュンヤ。社会編集家、編集デザインファームinquire代表。未来に向かう文化をつくるために、多元的な領域を探究し、人の創造性を解放する媒介や触媒をつくる活動している。非営利メディア運営のNPO法人soarや戦略ブティックIDENTITYの役員も兼務

株式会社issues取締役富樫重太。1991年生まれ。政策づくりプラットフォーム「issues」で自治体議員・国会議員向けに、住民の困りごとをもとにした政策立案支援事業を展開。ソーシャルイノベーションスタジオ・公共とデザインとして、展示「産まみ(む)めも」、渋谷区イノベーションラボ設立伴走などのプロジェクトを行う。

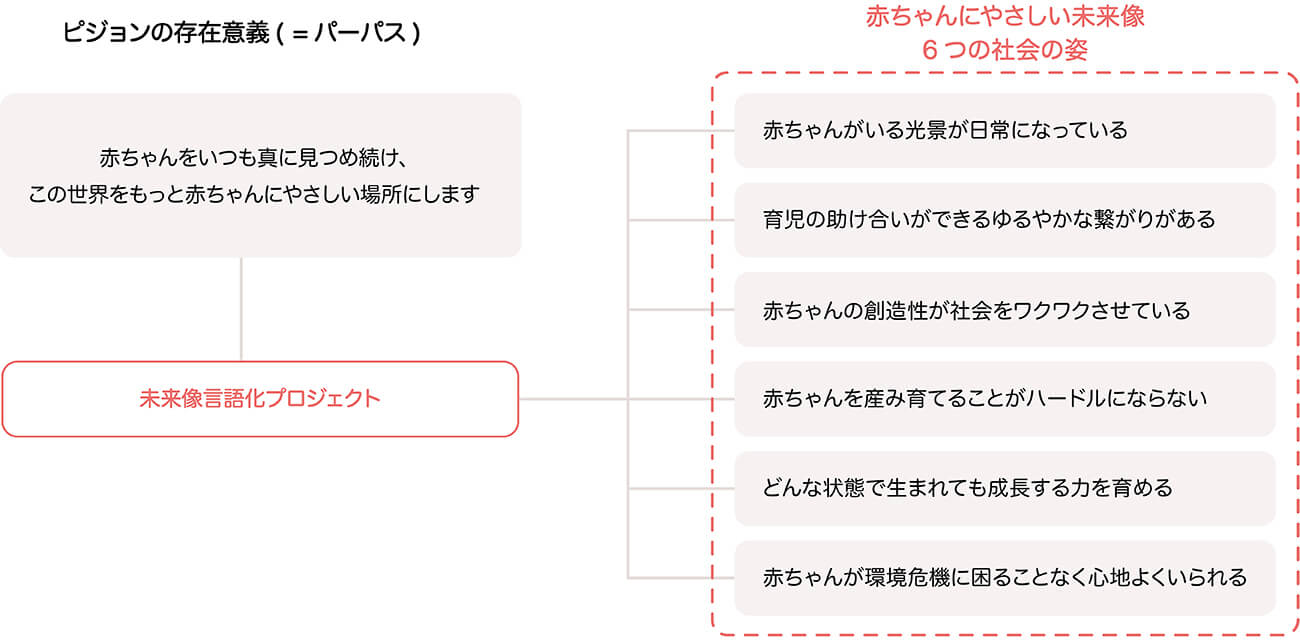

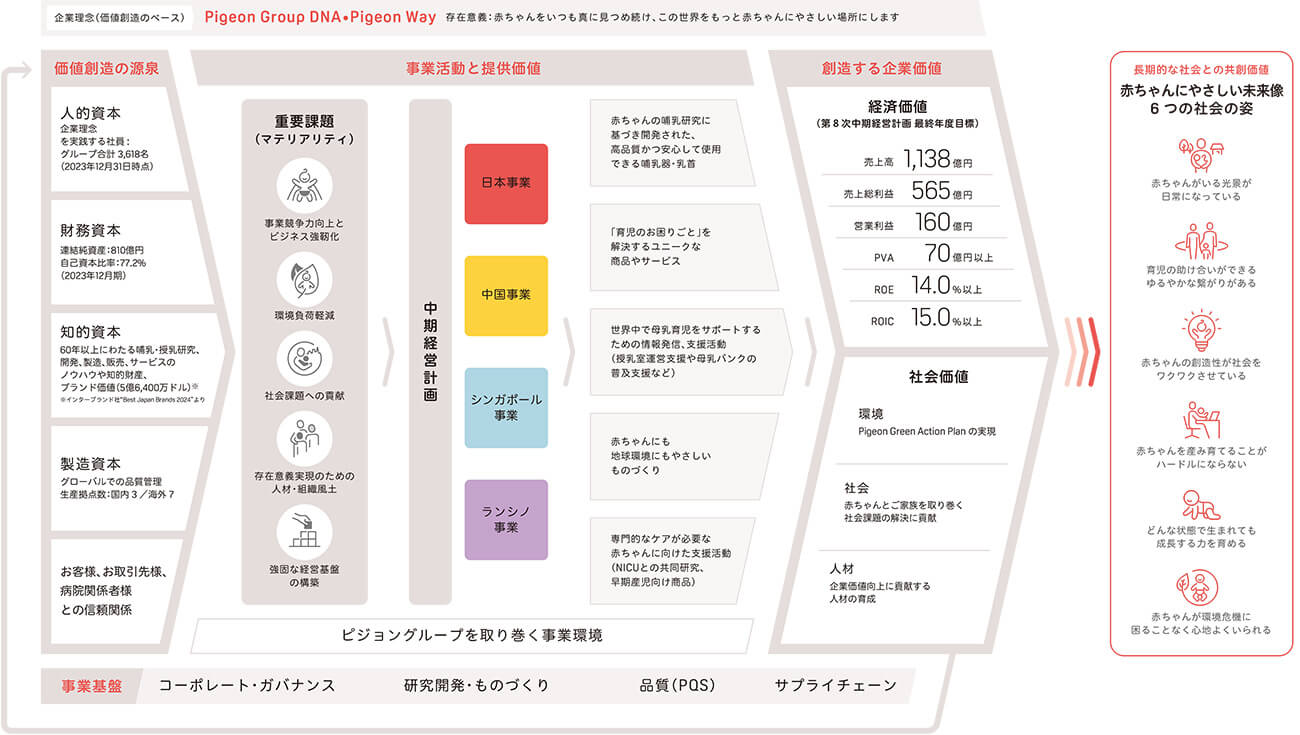

パーパスとものづくりの接合点をつくる、ピジョンの「未来像言語化プロジェクト」

最初に「事業×デザイン」をテーマに岩沢氏から、支援事例として「ピジョン 未来像言語化プロジェクト」が紹介された。本プロジェクトでは、企業が策定した存在意義(パーパス)を具体化するための「未来像」を、社員と共にワークショップを行いながら言語化。さらにその未来像をアウトカムとしたときに、どのように実現できうるかのアイデアも合わせて描いたという。

岩沢:ピジョンは、哺乳瓶をはじめとしたベビー用品の製造、販売する老舗企業です。ピジョンでは、現在の代表に変わってから、いままで以上にデザインと経営を近づけた戦略を実践されてきています。その流れのなかで、存在意義(パーパス)も策定されたのですが、それが実際にものづくりをするときにどう関わり、つながっていくのか、イメージしづらいという課題を抱えていました。

そこで接続点をつくるために、ピジョンのブランドデザイン室のチームが試行錯誤されていたところでご相談をいただき、2030年に向けて社会の姿はどうなるのか。その未来像を言語化するというプロジェクトを一緒に立上げ、ご支援しました。そうしてまとめたのが、「赤ちゃんにやさしい未来像」という6つの社会の姿です。

手法としては、実際にどういうシーンで実現されうるのかという道のりをロジックモデルのフレームワークを活用して可視化しました。プロジェクト終了後、この未来像は、ピジョンの経済的・社会的な価値創出の流れを示した「価値創造ストーリー」においても、同社が長期的に目指す社会の姿として位置付けられています。

岩沢:ものづくりの会社では「デザイン」というと、どうしても最終的に「モノ」ばかりにに落とし込むことを考えがちです。一方で、未来にあるべき姿を設定すると、自分たちのつくったものがどういう場や空間にあるのかまで広げて考えることができ、今までとは違う視点でのものづくりの可能性が広がる。力を出せる領域を拡張するという意味でも、この未来像のデザインが機能したと思います。

また、このような未来像の言語化や、その実現に向けた道のりの視覚化をする際は、社員それぞれが想像できる幅が広がるような、余白を持たせたものをあえてデザインすることも重要だと思っています。

参加者からは「余白を持たせることで、組織が持つ枠組みとのバランスをとることが難しくなるのではないか?」という質問があった。

岩沢:確かに、それぞれの想像が広がる余白があるということは、すなわちマネジメント側が想定していなかった事態や活動が発生することとも同義です。、全てがマネジメント側にとって「良いこと」とは限りません。ですが、想像もしていなかった出来事は、組織が次のステージに進むチャンスです。そのようにマネジメント側は、ポジティブに捉える覚悟も必要かもしれません。また、それぞれが出した意見が一見違うように見える中でも共通項を見出し、大事にしてる因子を顕在化させていくためのファシリテートも大切だと思っています。

そのように合意形成のプロセスづくりの重要性を説いた岩沢氏に、登壇者からも共感の声が上がった。

「行動変容を促すことがビジネス的にも重要になる一方で、それは危険性もあるものだとも思っている」

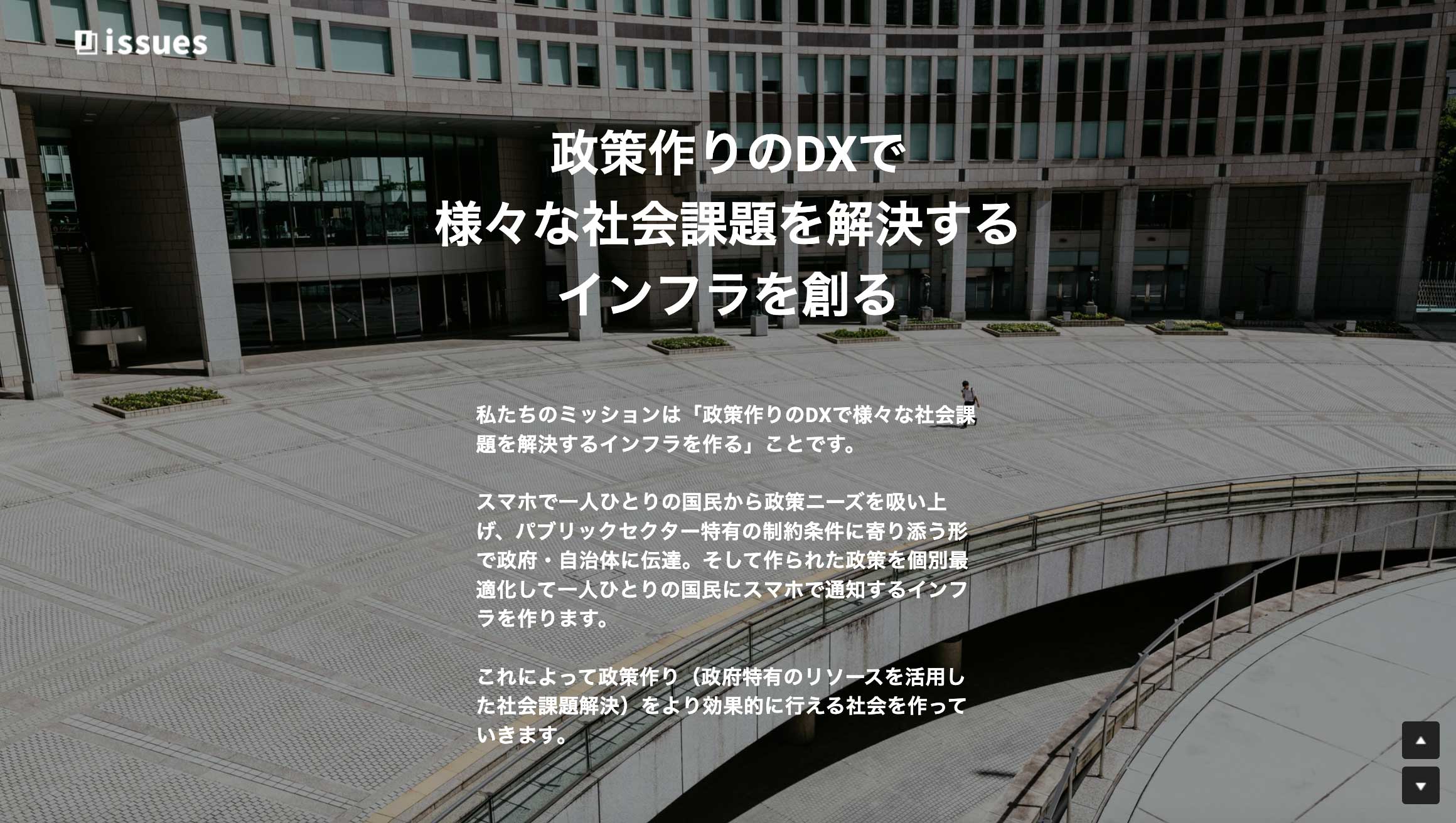

つづいて、「政策×デザイン」をテーマに富樫氏が発表を行った。富樫氏はデザインの過程で行われるリサーチが、住民と議員をつなぐプラットフォーム「issues」のビジネスモデルをつくるうえで大きな手がかりになったと話し、そのポイントを紹介した。

富樫:issuesは、住民と政治家をつなぐ町内会や自治会の役割が希薄化しているという課題に着目し、住民と議員を政策という単位でつなぎ、困りごとを吸い上げて解決していくための事業としてスタートしました。

しかしサイトをオープンしてしばらくは、特定の住民しか集まらずにいました。その状況を打開するために、ビジネスモデルを抜本的に見直そうと一からユーザーリサーチをし直して、住民の方も議員の方も、どういう行動原理で動いているのか、議会のスケジュールや政策をつくるプロセスも含めて深くインタビューしていき、双方が持つ動機や根本的な欲求を分析していきました。

そうすると、議員側には単純に自分の地域を良くしたいという気持ちと共に、当選し続けないと地域を良くすることもできないという根源的なニーズがあることに気づいて。議員のニーズと住民の困りごとをつなげるようにビジネスモデルを組み替えた途端、議員の方によってissuesに掲載した政策が広まっていくようになり、同時に住民の裾野もどんどん広がっていったという展開があったんです。

「政策作りのDXで様々な社会課題を解決するインフラを作る」をミッションに掲げる株式会社issues

さらに公共とデザインで取り組んでいる官民連携型ソーシャルイノベーションラボの設立支援プロジェクト「Shibuya Scramble Lab(仮)」の事例も紹介した。この取り組みは、行政内に実験的な組織を作り、セクター間・部門間の協働が必要な社会課題に取り組むもの。例えば、ダブルケア(子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態)は子育て部署と福祉部署の横断的な取り組みが必要など、単一のアプローチでは解決しにくい問題に焦点を当てている。

富樫:行政の文化や構造的に、決まったオペレーションを遂行していくところは非常に強いです。一方で、現在社会課題として残っているセクター間や部署間に落ちている課題に取り組むことは行われてきませんでした。

そこに私たちが入り、年単位でフードロス、障害者雇用、難聴のような形でイシューを決めて、行政職員、大学、NPO、住民、テック企業など、多様なステークホルダーを集めてプロジェクトをつくっています。問題ごとに課題の構造を明らかにするリサーチを行い、機会領域とステークホルダーをマッピングし、プロジェクトが生まれるエコシステムを模索しています。

岩沢:設計すること、形にしていくというデザインの原義に立ち返ったとき、「より良い社会をつくること」「人々を前進させること」を推し進めていくところにデザインの力が活かされますよね。特に、公共や企業、非営利機関などの異なる立場を超えて一緒に何かをつくりあげるときに大いに発揮できると思っています。富樫さんのように社会起業家として社会課題と事業性を両立させる立場では、関わる領域が複合化するので、デザインの持つ多様な特性を活かせるのだろうと感じました。

「ちがいをちからに変える街」という渋谷区の基本構想を具現化するための実験機関として、ソーシャルイノベーションラボ「Shibuya Scramble Lab(仮)」

また、平岡氏からは「人の行動を変えるデザインは、具体的にどうやったらうまくいくのでしょうか」という質問が富樫氏に投げかけられた。

富樫:経済性と社会性を両立させるうえで、人の行動変容を促すことがビジネス的にも重要になるのですが、一方でそれは危険性も非常にあるものだと思っていて。ビジネスの文脈でのデザインでは、人間が操作を行うハードルを低くして、直感的に行動を促していくこと、人の行動をスムーズにすることこそ良しとされる場合も多いです。たしかにビジネスゴールの達成には有効かもしれませんが、過度に人間の欲望を増幅させてしまう可能性もはらんでいる。このような倫理的な問題にも向き合う必要があると思っています。

実際にissuesでは、住民が困っていることを議員に1タップで送ったあとに、対話のプロセスを設けています。たとえば子育て支援でやってほしいことがあった場合、当事者同士でより政策の参考になる生々しい体験談を語り合ったり、一方で議員からは実現のためのハードル話してもらうといったように。会によっては企業や官僚、政策専門家、行政職員も入ってもらうなど、多様な立場の複雑な視点を踏まえて意見を交わすようにしています。

このように、反射的に送った意見を熟議につなげ、どのように中長期な政策形成のプラットフォームにすることができるのか?を意識しながら、運営しています。

モリ氏も富樫氏の意見に同調し、以下のように語った。

モリ:デザインは人に行動を促す力がある一方で、ユーザーに不利益をもたらすようなことはしないように配慮していくことも重要です。デザイナーの原研哉さんは「欲望のエデュケーション」という言葉で表現されていますが、デザインは人々のニーズの質にじわりと影響をおよぼす緩やかなエデュケーションでなければならないと述べています。社会がより良い方向へ向かうように人々が欲望に向き合い、それに沿った行動ができるように、ものや場をつくる、情報を届ける。そういったことが、社会性と経済性を橋渡ししていく上では非常に重要な観点であり、向き合い続けるべきことだと思います。

問題をリフレーミングし、行き来しながらプロトタイピングしていく

モリ氏は「体験×デザイン」をテーマに、プロジェクトを成長させるためにデザインがどのような役割を果たすのかを話した。デザインの考え方を取り入れ、「まずは小さく始めて、実験と学習を繰り返しながら、柔軟にプロジェクトを成長させる」ことの重要性が強調された。

モリ:社会の中でも、小さな規模でどのように経済性との橋渡しをするかについて実践していることをシェアできたらと思います。私たちは、プロジェクトを進めていく中で、問いを立てたあとは、まず形にしてみて周囲からフィードバックをもらい、学習を繰り返しながら育てていくということが非常に重要だと思っています。もちろん時間をかけて戦略や計画を立てて始めることが必要な大きなプロジェクトもあるとは思いますが、個人の衝動を起点に社会の中で小さく始まっていくようなプロジェクトも大切だと考えています。このような個人の衝動から生まれた活動を探索的な進めていき、いかに社会と接続させるのか。また、経済性を獲得しながら、形にし続けていくのか。答えがわからないなかで、個人の衝動を起点に活動を始めていくなかで、社会性や経済性との接続を探る。これが僕たちがやってきたアプローチだと思います。

実際にプロジェクトを始動させるときには、イベントを企画したり、個人ブログから始めたりするなど、ちょっとずつチャレンジしていく。活動もまっすぐ育っていくとは限らず、迷うこともあります。たとえば、経済性を獲得し始めたらマネタイズに心をとらわれすぎて、社会性を見失いかけることもある。どうすべきなのかと迷ったときには、そもそもこのプロジェクトは何のため、誰のためにやっているのかと原点に立ち返るようにしています。そんなふうに、始めてみて、発見を繰り返しながら、プロジェクトを育てていくというイメージで取り組んでいます。

モリ:これはデザインイノベーションファームTakramが掲げる「振り子の思考(Pendulum Thinking)」の話にも近いと考えています。この思考は「異なる視点を行き来しながら、多面的に問題を理解し、分断を乗り越え、創造的発見に迫る」というもの。同社は、問題をリフレーミングすること、コンセプトとプロダクトを行ったり来たりすること、プロトタイピングをしていくことを紹介しています。

こういう考え方は、小さいスケールでまず始めてみる活動と相性がいいと思っていて。変化の激しい時代に、どういうふうに経済性と社会性と個人のモチベーションという3点を行き来して、どれかにバランスが偏ってしまうことがないように動いていくことが重要だと考えています。

平岡氏は、実際に会場に集まった参加者の中に社会起業家が多いことも踏まえ、うまくいかない状況こそ適用できる考え方だとうなずき、岩沢氏も「どこに力を注ぐのかは、そのフェーズによって変わるとは思いますが、その中で今自分は何が大事なのか、どういう仲間を集め、どのようなフィードバックをもらって更新していけるのかを考えていくことが大事かなと思いました」と感想を伝えた。

さらに富樫氏はこれまでの議論の内容を含めて俯瞰的にまとめた。

富樫:モリさんが語った、衝動から事業やプロジェクトが育まれていく組織文化は素晴らしいなと思います。ビジネスにおいてはゴールに一直線に向かっていく思考になりがちで、それが必要なタイミングもある。ただ、はみ出しを許容したり、回り道をしながらゴールに向かって解像度を上げていくことこそデザイン的なプロセスなんだろうなって思っているので、その使い分けが重要なんですよね。

それから、組織の中でそういう文化を醸成するのはもちろん、社会レベルでやっていくのも重要だなと思います。イタリアのデザイン学者エツィオ・マンズィーニが「みんながデザイナーである」と言っている通り、個々人の衝動をベースにしたプロジェクトがあちらこちらで起こっているという状況から社会変革は生まれていく。そういった実践が、組織の中でも、行政の中でも、あるいは社会レベルでも起こっていくっていうのが、重要なんだろうなと改めて思いました。

あらゆる人がデザイン能力を発揮する社会へ。それぞれの問い

セッションの最後は、平岡氏によって3名のデザインのスタンスが改めてまとめられ、それぞれが新たな「問い」を立ち上げて締め括られた。

岩沢:今回、ビジネスモードとデザインモードがあるという富樫さんの指摘にハッとさせられて。会社の中で自分でやっていきたいことを実現する手段として、事業をどう継続していくのか、広げていくのかを考えることは必要ではあるけれど、それにちょっと違和感があったとき、あえてデザインモードに切り替えて、今何が見えてないか考え、自分の中で問い直す時間をつくっていきたいなと思いました。

モリ:エツィオ・マンズィーニは、デザインを「歌うこと」に例えて説明しています。人は一人ひとりがデザインする能力を持っている。それをあらゆる人が発揮し、日々の暮らしに活かしていったらどのような社会になるのか。それをみなさんと考えていきたいですね。

富樫:インパクトシフトでは、これから何かをやっていきたい人が多く集まり、希望にあふれた場だと感じていて。今ここにいる人は、すでにデザインモードになっている人が多いだろうなと思うので、それを社会全体に広げていくにはどうしたらいいかということも考えていきたいです。