無職は「何もしていない」のか?話題書『無職、川、ブックオフ』著者マンスーンに川沿いで話を訊く

- 2025.03.06

- REPORT

朝、決まった時間に起きて、混み合った電車に乗る。会社から与えられたデスクの前に座り、メールをチェックする。取引先と打ち合わせをし、同僚や上司からの依頼をこなし、やるべき業務を進めていく。「働く日々」には、やるべきことで溢れている。

もし働かないとすると、どうなるだろう。朝、電車に乗って行くべき場所がない。誰かから頼まれていることがない。自分がやらないと周りが困ることがない。でもそれって、「何もしていない」のだろうか?

WEBメディア「オモコロ」でライター・ディレクターとして活躍しているマンスーンは、30歳まで無職だった。2024年12月上梓した『無職、川、ブックオフ』(素粒社)で当時の日々を「何もしていないと思っていた」と振り返りながらも、「でも、ほんとうに『何もしない』って難しいんですよね」と語る。

いまでは会社員として日々仕事に打ち込むマンスーン。長い無職期間を経験した彼が想う「働くこと」「生きること」とは? 当時よく散歩していたという川のそばで、本人に話を聞いた。

- インタビュー・テキスト:ひらいめぐみ

- 撮影:服部芽生

- 編集:生駒奨

「無職経験」がつないだ奇妙な縁。『無職、川、ブックオフ』が生まれた経緯

―『無職、川、ブックオフ』では無職だった日々のことを中心に書かれています。今回どういった経緯で「無職」をテーマにした本を出すことになったのでしょうか。

マンスーン:以前、下北沢の「日記屋 月日」が開催している『日記祭』というイベントに参加したことがありまして。日記のZINEを販売するイベントだったんですけど、そこでエッセイストの古賀及子さんとトークイベントをした際に、僕がちょっと冗談で「本を出したいです」と言ったんですよね。ちょうどそのとき、古賀さんの本を出版している素粒社の北野(太一)さんも現場にいらっしゃって。僕がTwitter(現X)で毎日書いていた日記をまとめたZINEを、その場で北野さんに渡したんです。

マンスーン

1987年東京都生まれ。ライター/ディレクター。大学卒業後に無職を経験したのち、WEBメディア「オモコロ」を運営する株式会社バーグハンバーグバーグに入社。話題になったPRコンテンツの制作ディレクションや、役に立たない工作記事を執筆している。

マンスーン:そしたら北野さんから「うちでぜひ出しませんか」と言ってくださって、一度お会いすることになりました。最初は変な勧誘をされるんじゃないかと思いましたが(笑)、きちんとお話をさせていただきました。そのなかでわかったんですが、編集の北野さんにも無職期間があったんですよね。そこから「無職について書いてみるのはどうでしょう?」とご提案いただいて、テーマが決まりました。

―タイトルだけで、無職当時のマンスーンさんの生活や心境が浮かんでくるように感じます。このタイトルはどのように決まったのですか?

マンスーン:北野さんに送った原稿のなかに「無職、川、ブックオフ」という見出しをつけたものがあって、タイトルを決める段階になったときに「これがいいかな」と思い提案しました。

あんまり説明しすぎるのも嫌だったんですよね。タイトルに入っている「無職」と「川」と「ブックオフ」が今回の本の中で大事な要素だと思ったので、端的に内容を表していて、しっくりくるなと。

「からあげクンを使った工作」がきっかけに。他者との出会いで気づいた長所

―『無職、川、ブックオフ』では、無職だった日々のことだけでなく、大学に入学して早々に学校へ行けなくなったことについても綴られています。当時はどのような心境だったのでしょうか。

マンスーン:明確に大学が嫌になった理由があったわけではなく、「大学遠いな」「朝早いしな」ぐらいの感覚で、ふと行かなくなったというか。高校と違って大学は自由じゃないですか。サボれるんだ、と思ってサボってみたら、それがどんどんずるずる続いてしまいました。

あとは、入った学部が自分に合わないと気づいたこともあります。建築系の学部に入学したんですが、僕、建築物は好きだけどそもそも数学や物理が苦手だったんですよ。川の流れを数式で求める授業があったんですけど、意味がわからなくて(笑)。そういうちょっとしたきっかけが積もり積もって、というのも足が遠のいたきっかけのひとつだったと思います。

―そこからまた徐々に大学へ行けるようになったのはどうしてだったんでしょうか。

マンスーン:不思議なことに、大学自体にはけっこう行っていたんです。大学に行って、講義に出ないっていうことをほぼ毎日やっていました。図書館で1日中過ごしたり、共通の知人がパソコンで音楽をつくるサークルにいたので、そこに顔を出したりとか。

マンスーン:その音楽サークルの面倒を見てくれていた教授が現代音楽の研究をしている人で、音楽のことをいろいろ教えてもらううちに僕も仲良くなったんです。そしてあるとき「留年して、ずっと1年生やってます」と言ったら「じゃあ転部してうちの研究室においでよ」と言ってくれたんです。理系の大学なんですけど、別の学部に音楽の研究室もあったんですよね。転部してからは大学にも行けるようになり、スムーズに卒業できました。

―教授との出会いがきっかけで、長所や興味関心を活かせる環境に行くことができたのですね。その後「オモコロ」でも独自のセンスを活かした仕事をされていますが、無職から社会人になるうえでご自身の強みをどんなふうに発見していったのですか?

マンスーン:長所だったり、自分が向いていることは、人から言われないとわからない気がしています。たとえば僕がライターになったときも、あるとき、からあげクンのパッケージに書かれた鳥のキャラクターを見て、ふと「目を光らよう」と思ったのがきっかけでした。目的もなくLEDを使って工作しました。自分の中で完結してそれ以上のことはなかったんですけど、SNSに載せたらほかの人たちからの反応をもらえて、あるメディア関係者から「記事を書いてみない?」という連絡をもらったんです。そして、暇だから言われた締め切りどおりに記事を書き続けていたら、そのまま就職できた。「締め切りを守れるライター」というのはじつはあまりいないんだと気づきました。そうやって、他者から反応や評価をもらったから、自分のできることに気づけたと思うんです。

インターネットも含めて、なにかしら人とのかかわりがあったほうが、自分の長所を見つけやすいかもしれません。

「マンスーンらしい文章」の秘密とは?音楽や詩との意外な関係

―冒頭の本ができるまでのお話の際に、古賀及子さんとのイベントで「本を出したい」とおっしゃったとのことですが、本を出したいと考えるようになったのはいつごろからでしょうか。

マンスーン:もともとブログなんかを始めてはやめて、を繰り返しているような感じで、あまり続かなくて。ほかの人が書くエッセイを読むことも好きだったので、『コミティア』や『文学フリマ』にはちょいちょい行ってたんですよ。たしか第9回くらいの『文学フリマ』だったと思うんですけど、書評家の永田希さんが『クロニック・ラヴ』っていうZINEを出していて、めちゃくちゃかっこよかったんです。それを見て、自分もこういうのをつくりたいと思って。

当時大学生だったんですが、大学内でミニコミみたいなのをつくって、学内の広報誌なんかが置かれているところに勝手に入れて、「許可を取ってないと置いちゃだめですよ」ってものすごく怒られました(笑)。

―そのときにつくったのが最初の本なんですね。どういった内容だったか覚えてますか?

マンスーン:いま書いているようなエッセイでは全然なくて、好きな映画とか音楽のことを書いただけの、ディスクレビューだったり、映画のレビューだったりをまとめた本でした。自分で何かをつくりたいっていう欲望が生まれたのは、その辺りからでしたね。

つぎにつくったのが2、3年前の文学フリマで出した、Twitter(現X)の日記をまとめた本ですね。そのあとでつくったグルメに関するエッセイの本は『無職、川、ブックオフ』にも一部収録されています。

いまのようなエッセイの形式の本を自分でつくろうと思うようになったのはここ最近かもしれないです。だから、学生時代はまさか商業出版のお話がもらえるとはまったく思ってなかったですね。

―マンスーンさんの文章には、『無職、川、ブックオフ』にもSNSの発信にも共通するリズムがあるように感じます。いまの文体はどのように形成されていったのでしょうか。

マンスーン:日記を書きはじめたのは6、7年前ぐらいからなんですけど、最初のころはその日あったことをひたすら書く日記だったんですよ。ただ、続けるうちに140文字っていう制約の中だとあんまり書けないな、と気づきはじめて。そこからどんどん省略していって、思ってることだけとかを書いていくようにしていったら、だんだんいまの自分っぽい文章になっていきましたね。

気持ちの良い目覚め。スマホで台無しにして。心が寝ている。その心。眠ってるね。いつもと違う道を歩く余裕がない。電車に乗っているのか。移動をさせられているのか。地下道の不安。無料の水。有料の水。どっちもうまい。仕事。油が跳ねるのは淋しいから。大根のサラダ。今日。おやすみモード。オン。

— マンスーン (@mansooon) February 19, 2025

―マンスーンさんの文章を読んでいると、音がないのに音楽を聴いているような感覚になります。音楽だったり、短歌だったり、いまの文体に辿り着くまでに影響を受けているなと感じるものはありますか?

マンスーン:音楽はもともと好きで、文章を書くときにも聴いています。音楽に影響されることはよくあって、その音楽がヒーリングミュージックやアンビエントな曲だったりすると、ちょっと緩やかな言葉になっているのかもしれません。

あとは、ポエトリーリーディングを聴くようになっていたことも影響しているかもしれないです。そういった詩の世界や、あまり説明的じゃない、ちょっと簡略化したような言葉が好きだったっていうのもあって、自然といまの文体になったかも、とは思いますね。

「未だに会社で緊張します」無職時代といま、変わったこと・変わらないこと

―ここまでのお話を聞いていると、「生き方」や「興味関心」には一貫したスタンスをお持ちだなと感じます。一方「キャリア」という意味では無職から会社員という大きな変化を経験されているわけですが、無職のときの自分と会社員の自分とで、内面にどのような変化があったのでしょうか。

マンスーン:根本はたぶん変わってない気がするんですよね。『無職、川、ブックオフ』を読んだ人や僕のTwitter(現X)を見ている人に実際にお会いすると「マンスーンさんって意外に明るいんですね」と言われるんですが、昔からこの感じだったし、仕事サボることだって全然あります。

でも、誰にでも自分のなかにいろんな自分がいるじゃないですか。サボる自分もいれば、真面目な自分もいる。強いて言えば、サボり方が変わったくらい。昔は「もう何もしなくていいや」っていうサボり方だったけど、いまは「やることがあるから、そのなかでどうサボろうか」みたいなことを考えるようになりました。

―マンスーンさんが所属されているバーグハンバーグバーグさんで働く方は、自分のありのままで働かれているイメージがあるのですが、一方で、会社員をしている人たちのなかには自分を求められた型に押し込めて、窮屈さを感じながら働いている場合も少なくありません。もしありのままで働けているとしたら、それはどうしてでしょうか。

マンスーン:バーグハンバーグバーグでは、ありがたいことに自分らしさを活かせる仕事をさせてもらっているなと思っていて。でも、どんな会社でも、どんな仕事でも、結局は人間関係じゃないですか。なので、僕も仕事や相手によって自分を使い分ける場面はやっぱりあります。

昔よりかなり少なくなったんですけど、会社にいると未だにちょっと緊張するんですよ。だからどちらかというと意識的に、自分を出そうと頑張ってますね。

このあいだ上司とトイレで一緒になって、横並びになったんですけど「マンスーンっておしっこするんや!」って言われて、このフリへの返しめっちゃむずいな……ってなりました(笑)。

―それはある種の緊張感がありますね(笑)。

マンスーン:会社に入って今年で8年目なんですけど、苦手なことはあまりやらなくていい会社で。裏方が得意な人は裏方やればいいし、前に出るのが得意な人は出ればいい、という社風。足りない部分はみんなで補い合ってるんですよね。だからこそ、みんなが自分のままでいられる環境にいる、というのは少なからずあると思っています。

「何もしない」が未来につながるかもしれない。無職を経たマンスーンの現在地

―無職期間中、「何もしていなかった」からこそ得たものがあるなと感じることはありますか?

マンスーン:当時は何もしてなかったと自分で思ってますし、いまこの記事を読んでいる無職の人もたぶん、「今日も何もしなかった」と思っているかもしれません。でも、「何もしてない」と言っても、絶対みんな何かしらやってるじゃないですか。スマホ見たり、ゲームしたり、散歩したり、テレビ見たりといった一見自堕落なことも、それが未来の仕事につながらないとは言い切れないんじゃないかなと。

たとえば、いまの会社で「面白すぎて10年間プレイし続けているゲームを本気で紹介します」と題して『キャンディークラッシュソーダ』っていうパズルゲームを紹介するYouTube動画を録ったことがあったんですが、これは僕が無職期間中『キャンディークラッシュソーダ』を朝から晩までやっていたからできた仕事です。ほかにも、無職のころにブックオフやハードオフに入り浸っていたんですが、ライターになってからハードオフの社長さんにインタビューする機会をいただいたり。

無職のときはめっちゃ気にしてたし、つらかったんですけど、時間が経つにつれて、「そういえばあんなこともやってたな」と思い出に変わったので。だから意外と、本当に「何もしない」って難しいなと思いましたね。むしろ、何もしてなくてもそのときを楽しむくらいの明るい気持ちでいいんじゃないのかなって思います。

―『無職、川、ブックオフ』にはタイトルにもあるように川や土手、ブックオフ、深夜のキッチンなど、さまざまな情景が描かれています。マンスーンさんが本を執筆されているときにいちばん強く思い浮かんでいたのはどの景色でしょうか。

マンスーン:過ごしていた時間が一番長かった実家の自室のベッドの上と、ベッドの横にある窓からの光景ですかね。その窓を開けると、すぐ近くに隣の家のベランダがあるんですよ。で、お隣さんが洗濯物を干したりするときにけっこう出てくるんです。僕は窓を開けておきたい派なんですけど、平日の昼間にいるってバレるとまずいので、人がきたらぱっと気配を消す、みたいなことをよくしていました。そこからの景色は執筆中に何度も思い浮かびましたね。

―執筆中にご実家へ帰ったり、部屋に行ってみたりしましたか?

マンスーン:たしか1回ぐらいは帰ったと思うんですけど、かつての自分の部屋はもうほとんど物が残っていないんです。だから書くときは頭の中でひたすら思い出していく作業をしていました。

ただつい最近、お正月に実家に帰った際、あらためて自分の部屋に入ってみたんですよ。雨戸が閉められてたので「久々に開けて見てみるか」と思って、戸を引いたら、木が腐っていたのか壊れて落ちちゃって。落ちた戸は隣の家の敷地に入ってしまい、大変なことになりました(笑)。

家って、人が住まないと雰囲気が暗くなるじゃないですか。定期的に換気しないと空気が澱むというか。このあいだ帰ったときにはすでにそういう感じになっていて、ああ、自分がいたころの部屋とはもう違うんだなと。

本に書いた思い出の部屋はもうなくなっていて、僕の頭の中にだけ残っている場所なんだな、と思います。

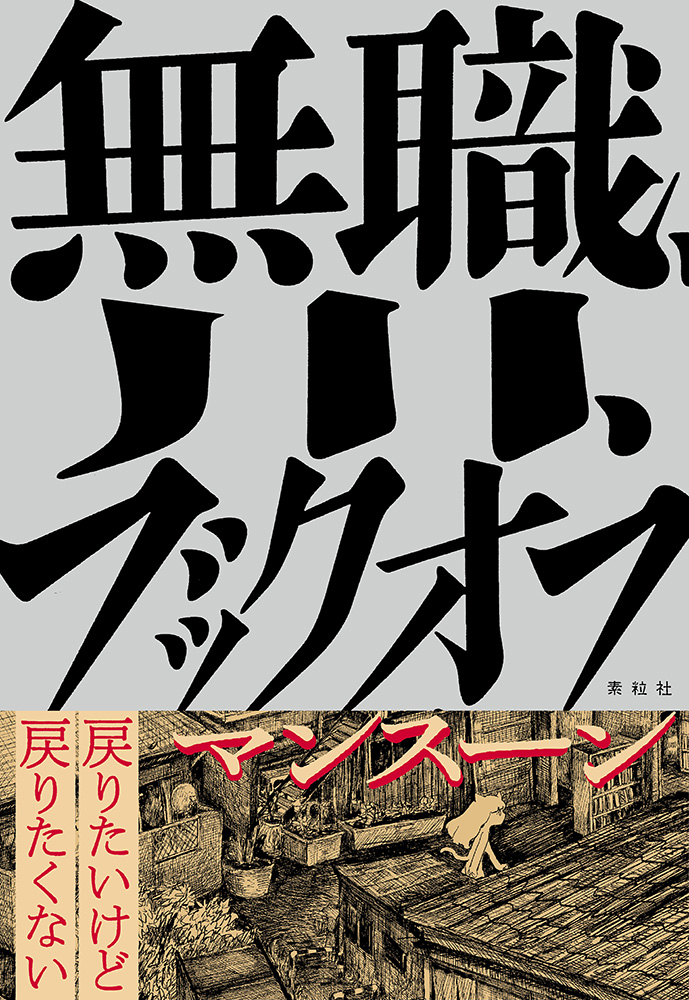

書籍情報

『無職、川、ブックオフ』

著者:マンスーン

出版社:素粒社

価格:1,870円(税込)

プロフィール

マンスーン

1987年東京都生まれ。ライター/ディレクター。大学卒業後に無職を経験したのち、WEBメディア「オモコロ」を運営する株式会社バーグハンバーグバーグに入社。話題になったPRコンテンツの制作ディレクションや、役に立たない工作記事を執筆している。