【30歳からの雑誌作りと旅する人生】トラベルマガジン『polaris』②チリの干ばつ・キエフの芸術家

- 2025.11.30

- SERIES

近年、個人での雑誌制作やZINE制作が盛り上がりを見せ、紙メディアをつくることが身近になっているように思う。人々はどうしてメディアを作るのか? 本連載では「30歳からの雑誌作りと旅する人生」をテーマにインディペンデントトラベルマガジン『polaris』の編集長・塗木拓朗さんに、ご自身のキャリアや雑誌を立ち上げるきっかけ、雑誌作りを通しての出会いと変化について、全5回にわたって綴っていただく。

第2回目では「雑誌作りが人生を変えた」と語る塗木さんが、『polaris』を作るなかでの出会いと、価値観や固定観念を揺り動かすことについて語る。

Profile

塗木拓朗ぬるきたくろう

雑誌『polaris』代表/編集長。1993年東京生まれ。2015年に早稲田大学政治経済学部卒業後、広告会社に入社。2021年武蔵野美術大学造形構想研究科、23年英Royal College of Art MA Service Designを修了。日英を拠点にトラベルマガジン「polaris」を立ち上げる。ストーリーテリングとデザインの独自アプローチを通じて、主に出版・教育・ソーシャルデザインの領域で、社会に新たな視点を投げかける。武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所研究員・中国美術学院客員講師等を務める。

私は、『polaris』というトラベルマガジンを仲間と作っている。カルチャー・デザイン・アート・社会問題など、私達の常識を揺り動かす人々の物語を追い求め世界中を旅する雑誌だ。現在は日本とイギリスを中心にメンバーが活動をしている。

趣味のつもりで作り始めた雑誌が、私の価値観やキャリアそして人生を根本的に変えた。

自分で雑誌をつくること。それは自身の思いを読者に表現するだけでなく、作者の価値観や人生を大きく揺り動かす。この連載では「30歳からの雑誌作りと旅する人生」をテーマに、『polaris』の取り組みと雑誌づくりを通じて経験した価値観やキャリアの葛藤と変容、そして旅を通じて出会った私達の価値観を激しく揺さぶる出会いについて話をしたいと思う。旅・カルチャー・デザイン・アート・社会問題などに関心がある方は勿論、毎日の生活やキャリアにちょっとした停滞感を感じている方々にとってもなにか気づきがあれば、そして「私も雑誌づくりにチャレンジしてみたい」と思ってくださる方々がいたら、とても嬉しい。

2回目の連載では、『polaris』のコンセプト「世界を異なるアングルから理解する」という言葉を深堀りする。『polaris』が提案するのは、常識や固定観念を揺り動かすような旅。そんな旅の物語と、編集のアプローチについて紹介したい。

世界を異なるアングルで理解する

連載第1回目では、私のキャリアと、『polaris』が生まれるまでのあゆみを紹介した。大学卒業後、私は広告会社に就職し、ブランドストーリーを作る仕事に就いた。そこで培った経験や技術は、いまでも私の考えや編集のスタイルのベースになっている。

広告会社の仕事は、基本的になにかを宣伝する仕事だ。つまりあるモノやコトを「売れる状態にする」ことがミッションだ。一般的には、広告会社は自らモノやコトを生み出すわけではない。あらかじめ宣伝の対象(お題)として決められているモノやコトを、更に魅力的に見せなければいけない。そこで重要になるのは「モノの見方を変える技術」である。あるモノやコトに潜んでいるまだ多くの人が気づいていない魅力や価値。広告会社のプラナーやストラテジストはそれらを見つけ出さなければいけない。そのヒントを得るため、インタビューやエスノグラフィといった手法を通じて、人々を観察し、意見や語りを集め、彼・彼女らの行動や意識の奥底までを探索する。

若手の頃、上司に「この世のどこかに暮らしている、たった一人にラブレターを書くように企画書を書きなさい」と言われた事がある。仕事を通じて特に面白かったのは、世の中の大多数ではないごく一部の人々や、私とは違う考えを持った「たったひとり」の声やふるまいに、ものの見方を変え、世界を異なるアングルで理解するための手がかりが隠されていたことだった。そして、『polaris』というトラベルマガジンを創刊するとき、私はこうした考えを「旅」というジャンルにも応用できるのではないかと考えた。

賛成する人がいない、大切な真実

10代の終わりにニューヨークをはじめて旅した時。ヨーロッパをはじめてバックパックした時。あの時、なにもかもが違って、はじめてで、世界がカラフルに見えた。同時に、張り詰めた緊張感や恐怖が心のなかに同居していた。私にとって旅とは、つねになにか「新しいものを見てやろう」とする探求と挑戦のための行為であった。ずっとそういう旅をしながら生きていきたいと、私は思っていた。社会人になってからも旅行に出かけた。けれど、私が大人になって出かけた旅は、どこか予定調和だった。休みが短期間しか取れないという時間的な制約もあった。だが一番は、心の中に探求を行うための十分なスペースが不足していたことが理由だと思う。探求や未知との遭遇に溢れた旅は、私の人生の中でどこかに影を潜めてしまっていた。

『poalris』を始める時、動機は至ってシンプルだった。探求や未知との遭遇に溢れた旅を、私の人生に取り戻したい。そんな個人的な動機からこのプロジェクトはスタートした。景勝地や観光地巡りだけが旅の魅力ではない。どれだけ効率良く旅できたかだけが旅の価値ではない。まったく違う生き方や考えを持っている人々との出会い、そして彼らの日常の物語を通じ、私たちは今抱いている常識や当たり前を異なるアングルから理解することができる。トラベル・マガジンを作ることで、自身がまたそういう旅に出たいと思った。探求や未知との遭遇という要素は、旅することが簡単になりすぎた現在にこそ再度求められる「旅の本質的な価値」ではないかとも思った。

Issue01の取材で旅したカンボジアの古代遺跡サンボー・プレイ・クック。Photo:Ayako Kimura

初めての取材で旅したカンボジアの古代遺跡、サンボー・プレイ・クック。遺跡の近くで宿を営む吉川舞さんという日本人女性にインタビューをした。時間が止まったようにも感じるその朽ち果てた遺跡。彼女は「旅とは他者の人生にふれること」だと言った。そして、人生において「手のひらからは、こぼれ落ちてしまうサラサラした砂のようなもの、その中に大切なものが入っている」と言った。学校や会社では重要だとされてこなかった、でも本当は人生においてとても大切なものたち。これから自分は、雑誌づくりを通じてそんな「賛成する人がいない、大切な真実」を巡る旅に出るのだと思うようになった。

チリの干ばつが本当に消し去ったもの

2025年10月発刊のIssue03『辺境をゆく〜分断とわかりあえなさの時代に〜』。今世界中で叫ばれている「分断」。分断の現場で実際になにが起きているか、この目で見ようと世界各地の辺境地帯を旅した。私は、分断によって追いやられ、また分断に立ち向かってきた人びとの物語に触れた。そこには、分断にまつわる私たちの固定観念や常識を覆す景色や兆しが広がっていた。印象的だった取材のひとつが、チリ人のドキュメンタリー作家のアントン・ストラブッキ監督と彼の作品『THE DRY YEARS』だった。『THE DRY YEARS』はチリの渓谷地域プタエンドで起きている深刻な干ばつをテーマに、砂漠で暮らすヤギ飼いの夫婦、マリオとマチルデの生活を描いたドキュメンタリーだ。

チリの渓谷地域の砂漠地帯プタエンドの上空写真。Photo:Anton Strabucchi

登場人物のマリオとマチルデはチリの渓谷にある砂漠地帯で、ヤギ飼いとして生計を立てている老夫婦だ。チリは現在、気候変動による深刻な干ばつに苛まれている。水不足はマリオとマチルデの生活にも大きなダメージを与えている。彼らの家畜は約5年の間で、およそ270頭から70頭まで頭数を減らした。しかし、この作品でもっとも印象的なのは、その被害の甚大さにも拘らず、マリオとマチルデが毎年やってくる干ばつを「今年も運が悪かった」と捉え、やり過ごしている事だった。私たちの多くが、気候変動を科学的な視点で捉えている。おそらく今起きている気候変動は不可逆的なものであり、抜本的な対策をしなければ年々その状況は悪化すると誰もが思っている。しかし、マリオとマチルデは、気候変動に対し科学的な見解を持ち合わせていない。その証拠に、彼らは玄関先に塩の山を置き、その山がどれほど湿っているかで未来の降水量を占ったりする。「2013年は雨がたくさん降ったから、同じく3のつく2023年はきっと雨が降る」と科学的根拠のない数や迷信などを信じる。

山羊飼いのマリオとマチルデ夫妻。Photo:Anton Strabucchi

それは、気候変動が起きている実際の現場で、生き延びる人々が紡ぐ「現実の物語」である。マリオとマチルデは、これまでもずっと砂漠でヤギ飼いとして生計を立ててきた。だから、気候変動が酷くなったからといって、今更影響が少ない都市部に移り住んだり、生業を変更することはできない。目の前で起きている大干ばつを生き抜くしか選択肢のない人々にとって、必要なのは自らを奮い立たすための「希望の物語」である。塩の山の占いや数の迷信は、自らを奮い立たせる希望の物語の一種なのだ。しかし、彼らの息子や娘の世代は気候変動に対し科学的な知見を持ち合わせている。以前は数百メートル先に暮らしていた息子や娘は、この干ばつが好転することはないと、既にヤギ飼いを辞め砂漠を去った。マリオとマチルデだけが、ぽつんと取り残されている。

夫妻の飼う家畜たち。干ばつの影響で多くが死んでしまった。Photo:Anton Strabucchi

気温があと数年でどれだけ上昇するか、降水量がどれだけ減ったか、家畜が何頭死んだか。私たちは、そういった事象を通じて気候変動を理解する。多くのメディアもそうしたニュースを報じている。その方が、センセーショナルでショッキングだからだ。「あぁ、なんてひどい」と私たちの一時的な注意を強く惹きつける。そして、私たちはすぐにそれを忘れてしまう。 気候変動をその外側から眺めることで生まれる物語と、渦中で起きている物語は全く違う。アントンは、チリの砂漠でマリオとマチルデと半年間生活を共にし、干ばつに対する迷信的な態度を彼らの日常の中に垣間見た。センセーショナルでショッキングなニュースではない。けれど、気候変動の渦中に生きる人々たちの現実の物語を提案することで、私たちを実際に気候変動の外から内側へと誘う。そう、気候変動を異なるアングルで理解するための物語なのだ。

戦禍のウクライナ、若者たちの目には

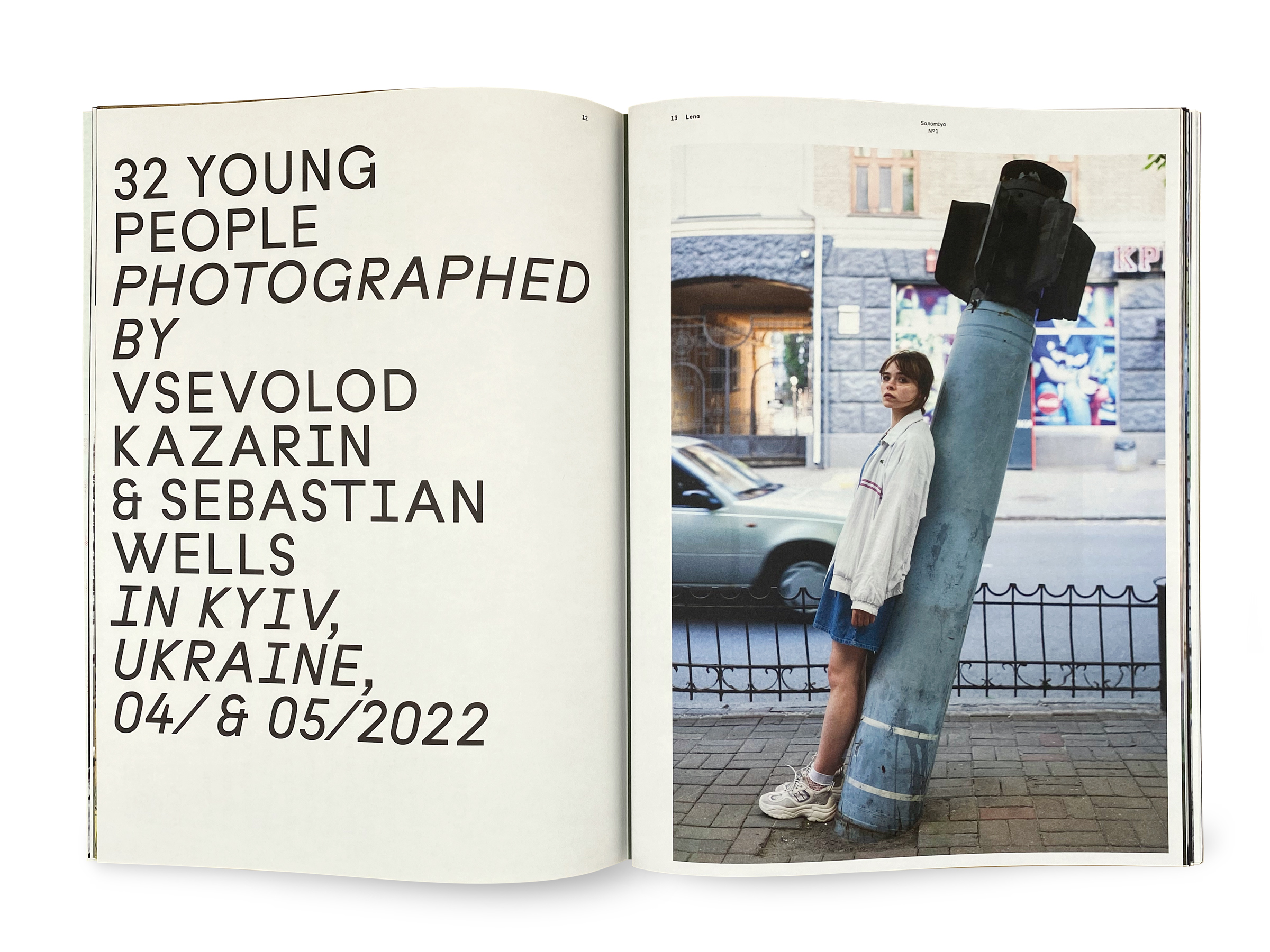

2024年発刊のIssue02『畏敬の念〜驚きに満ちた日々、希望にあふれた毎日〜』では、戦時ウクライナの現状を、若きアーティスト達のポートレート作品から伝えるインディペンデント・マガジン『solomiya』を取材した。雑誌の創刊者であるフォトグラファーのセバスティアン・ウェールズは取材のなかで、 『solomiya』のコンセプトをこう語っている。

私たちのアイデアは、 今ウクライナ戦争について語られていることに対し、人々のポートレート、つまりそこに暮らす人々の表情を発信するというものだった。メディアから世界の人々が得る一般的なウクライナ戦争のイメージというものは、前線にある破壊された街や家々や、兵士の写真や亡くなった人々がほとんどだ。 いわゆる典型的な「戦争写真」のようなものを見て、人々は実際には足を踏み入れることのないウクライナの現状を想像する。 私たちは、最前線の現実を見せるだけでなく、最前線で戦う人々が守ろうとしているものは一体何かを見せようと考えた。それはこの国の未来であり希望。創造力と希望にあふれた未来を担うウクライナの若いアーティストたちのポートレートと作品を通じて、この国の現状のもうひとつの側面を描き出そうと考えた。

『solomiya』の創刊号。Photo:Sebastian Wells,Vsevolod Kazarin

『solomiya』の創刊号の中で、印象的だった作品のひとつに、共同創刊者であるヴセヴォロド・カザリンが寄稿した写真と文章の作品『MONONO-AWARE』がある。ヴセヴォロドはキエフ在住のフォトグラファーである。戦争が始まってから、彼は日常において常に命の危険を感じながら生きてきた。同時に彼は戦地の最前線で兵士として戦うことを恐れ、またそれを恐れている自分を責めていた。そんなある日彼は、キエフの図書館で中村さんという日本人男性と知り合い、日本語の「もののあはれ」という言葉を教わる。実は、英語や海外の言語には「もののあはれ」に該当する言葉は存在しないのだという。彼は「もののあはれ」をこのように解釈する。

もののあはれの哲学は、 困難な物事に直面した時に、 人が受け身な姿勢で意欲を失っていくことを良しとしない。それは避けられないものだが、むしろ儚い美しさを慈しみ、人生のあらゆる瞬間が持つ価値を理解するよう、私たちを誘う。執着から私たちを遠ざけ、私たちの周りにあるものはすべて儚いものであることを思い出させる。人生は永遠ではないし、私たちにとって大切なものも永遠ではない。そう思うことで、私は今をもっと生きて、愛し、感謝し、共感したいと思うようになる。(『solomiya』創刊号より)

『solomiya』の誌面。街中に埋まった不発弾に佇む女性。Photo:Sebastian Wells,Vsevolod Kazarin

私が驚いたのは、日本語の「もののあはれ」が登場したからではない。ヴセヴォロドが、戦時ウクライナにおける非常にタフな毎日のくらし中で、自身の胸の中に希望の物語を紡ぎ出そうとする姿だった。彼は、戦地の最前線には行けないが「文化の最前線」に立ち、この悲劇的な戦争に対するレジスタンスを行うために『solomiya』の出版を決意したという。(もっとも彼は兵士たちへのリスペクトを込めて自身の活動を「文化の最前線」と形容されることは必ずしも適当ではないと考えている)。もっとも悲惨な状況の中で生き延びようとする人々が、どのように希望の物語を生み出すのか。それは、戦況や死者数や領土の変遷といった「戦争報道」からは伝わってこない、戦争を異なるアングルで理解するための物語なのだ。

キエフの街中に積み上げられた土嚢と若いウクライナ人アーティスト。Photo:Sebastian Wells,Vsevolod Kazarin

気候変動や戦争。polarisの取材を通じて、 非常にタフな現実を生きる人々の市井の物語に私は触れた。彼らの物語は、社会的な課題や惨事を、常識や固定観念とは異なるアングルで理解するきっかけを与えてくれた。旅路で出会う人々の物語の中には、私たちの固定観念や常識では捉えることができない「賛成する人がいない、大切な真実」がきっと埋まっている。そうした物語との出会いを通じ、私は『polaris』というトラベル・マガジンの取材と制作にのめり込んでいった。

【書籍情報】

トラベル・マガジンpolaris Issue03「辺境をゆく〜分断とわかりあえなさの時代に〜」。現代社会を覆う分断の姿を見つめようと、世界各地の辺境や国境地域を旅する。日本人文化人類学者中村寛が見たアメリカ周縁の姿。カナリア諸島ゴメラ島で写真家アーノルト・スメッドが聞いた亡き先住民たちの声。チリのプタエンド砂漠で映画監督アントン・ストラバックが撮った干ばつを生きる山羊飼い達の姿。インド、ドラヴィダ族テルグ語の復興を目指すアーティストKD。岩手県早池峰山タイマグラで暮らす写真家山代生の物語。辺境には、分断にまつわる私達のアングルをわずかに、されど着実に動かすような、そんな景色と兆しが広がっていた。2025年10月発売。

https://polarismagazine.jp/

@poalris_magazine