近年、個人での雑誌制作やZINE制作が盛り上がりを見せ、紙メディアをつくることが身近になっているように思う。人々はどうしてメディアを作るのか? 本連載では「30歳からの雑誌作りと旅する人生」をテーマにインディペンデントトラベルマガジン『polaris』の編集長・塗木拓朗さんに、ご自身のキャリアや雑誌を立ち上げるきっかけ、雑誌作りを通しての出会いと変化について、全5回にわたって綴っていただく。

第1回目では「雑誌作りが人生を変えた」と語る塗木さんが、『polaris』を立ち上げるまでや、ロンドンの音楽レーベル「InHouse Records」代表のジュダ・アルマーニとの出会いを振り返る。

- テキスト:塗木拓朗

- 編集:吉田薫

Profile

塗木拓朗ぬるきたくろう

雑誌『polaris』代表/編集長。1993年東京生まれ。2015年に早稲田大学政治経済学部卒業後、広告会社に入社。2021年武蔵野美術大学造形構想研究科、23年英Royal College of Art MA Service Designを修了。日英を拠点にトラベルマガジン「polaris」を立ち上げる。ストーリーテリングとデザインの独自アプローチを通じて、主に出版・教育・ソーシャルデザインの領域で、社会に新たな視点を投げかける。武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所研究員・中国美術学院客員講師等を務める。

私は、『polaris』というトラベルマガジンを仲間と作っている。カルチャー・デザイン・アート・社会問題など、私達の常識を揺り動かす人々の物語を追い求め世界中を旅する雑誌だ。現在は日本とイギリスを中心にメンバーが活動をしている。

丁度10年前、社会人になった。20代、東京の高層ビルで毎日夜中までがむしゃらに働いていた。あの時は想像すらしていなかった。10年後、30代になり仲間と一緒に雑誌を出版していること、取材で世界中を旅していること。その旅で出会った仲間達と、日本とイギリスを拠点に小さな出版とデザインのスタジオを立ち上げること。20代から30代、ライフステージの変化もあり、人はキャリアや価値観が固定化しやすくなると思う。けれど私の場合は、趣味のつもりで作り始めた雑誌が、価値観やキャリアそして人生を根本的に変えた。

自分で雑誌をつくること。それは自身の思いを読者に表現するだけでなく、作者の価値観や人生を大きく揺り動かす。この連載では「30歳からの雑誌作りと旅する人生」をテーマに、『polaris』の取り組みと雑誌づくりを通じて経験した価値観やキャリアの葛藤と変容、そして旅を通じて出会った私達の価値観を激しく揺さぶる出会いについて話をしたい。旅・カルチャー・デザイン・アート・社会問題などに関心がある方は勿論、毎日の生活やキャリアにちょっとした停滞感を感じている方々にとってもなにか気づきがあれば、そして「私も雑誌づくりにチャレンジしてみたい」と思ってくださる方々がいたら、とても嬉しい。

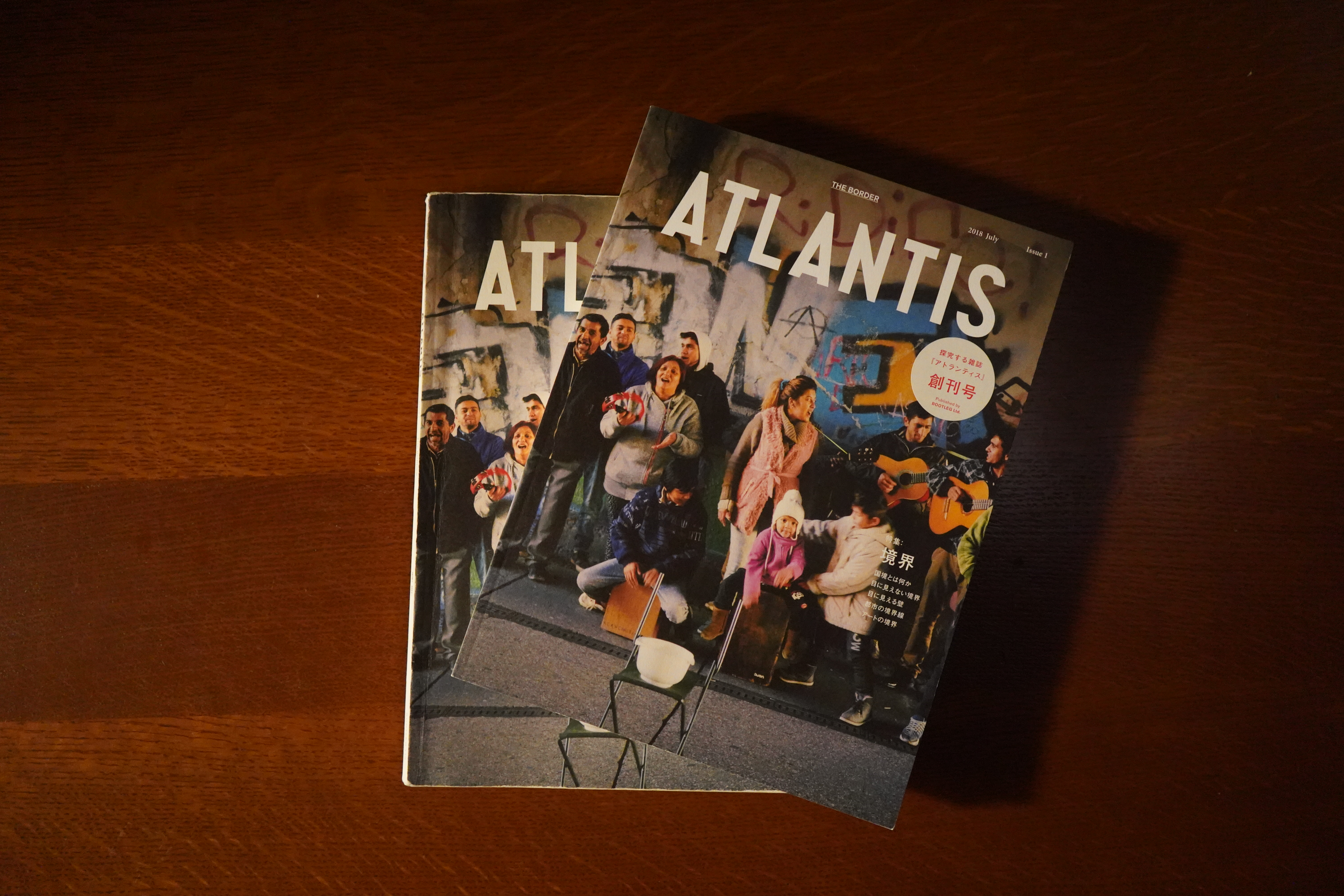

雑誌polaris。カルチャー・デザイン・アート・社会問題など、私達の常識を揺り動かす人々の物語を追い求め世界中を旅する。日本とイギリスを中心にアメリカや中国、チリなど多様な国籍のメンバーが活動する。

葛藤の最中に出会った伝説の雑誌『ATLANTIS』

父は本が好きだった。そして母は英語の先生だった。父の本棚と母が見せてくれた異国の景色が、きっと私を形作っている。小さな頃私は「大人になったら、世界を旅する小説家になりたい」と思っていた。

大学卒業後、私は広告会社に就職し、ブランドストーリーを作る仕事に就いた。端的に言うとそれは顧客のブランドや製品を売るための、物語を作る仕事だった。世界を旅せず小説家にもなっていなかったが、「物語」を作る仕事には違いないーーだから私の小さい頃の希望は、ある意味で半分くらい叶ったと思っていた。新人時代、仕事は楽しかった。社会人としての所作、リサーチのスキル、企画書の書き方までみっちり叩き込まれた。あの時経験したことが、今の私の血肉になっている。数年経って、自分の携わった仕事が世に出始め、私は充実感を覚えていた。

その一方で、裁量が増えるにつれて、どこか違和感も感じていた。「これは本当に自分がやりたい仕事なのだろうか」。今振り返れば心のどこかで「大人になったら、世界を旅する小説家になりたい」という小さい頃からの夢が捨てられなかったのだと思う。でもそれは、企業でバリバリ働く20代後半の「大人」が口にするにはあまりに稚拙な夢だと思ったし、どのように実現したらいいか見当もつかなかった。

そんなある日、ある雑誌に出会う。元『TRANSIT』編集長で現在は雑誌『NEUTRAL COLORS』を主宰する加藤直徳さんが創刊した『ATLANTIS』だ。2018年の夏にSHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERSで創刊直後の『ATLANTIS』を手にし、すっかり「打ちのめされ」た。読むだけで、自然と自分の心が旅をしていく感覚。観光地でも有名人でもない、世界のどこかに住んでいる名もなき人々の極めて個人的な物語。その物語に触れ、私はまるで遠くの世界に住む知らない誰かの人生に没入する感覚に陥った。私の心はひどく揺さぶられた。

「傑作に出会った」喜びと「私もこんな作品を作ってみたい」という憧れのような感覚だった。一方で、それは今まで自分がやってきた事と随分距離があるように思えたし「じゃあどうやったらこんな素晴らしい作品を作れるのか」と途方に暮れる気持ちが入り混じっていた。とても複雑な感情だった。それでも、私の中で何かが動き始めた。というより動き出さなければいけないと思った。

雑誌『ATLANTIS』

仲間との出会い、中国の辺境から始まった雑誌づくり

雑誌作りのために踏み出した最初の一歩は、「美大生になる」ことだった。『ATLANTIS』に出会ったのと同じ頃、武蔵野美術大学が社会人向けの大学院を新設することを知った。その学校は、自分の手でものを作れない人達を積極的に受け入れる学校だった。

「アートもデザインも知らない私が、どうやってあんな芸術を作れるのだろうか」そんな不安に駆られた私は「美大に入ったらなにか糸口が見つかりそう」「雑誌を一緒に作ってくれる友達ができそう」というなんとも曖昧な理由で、武蔵野美術大学造形構想研究科のクリエイティブリーダーシップコースという大学院に入学することになる。そして目論見通り(?)『polaris』の最初のメンバーとなる仲間たち、デザイナーの齊木悠太とイラストレーターのWang Miという2人に出会った。

『polaris』初号発刊記念の展示会。立ち上げメンバーの齊木悠太/グラフィックデザイナー(中央)とWang Mi/イラストレーター(右)

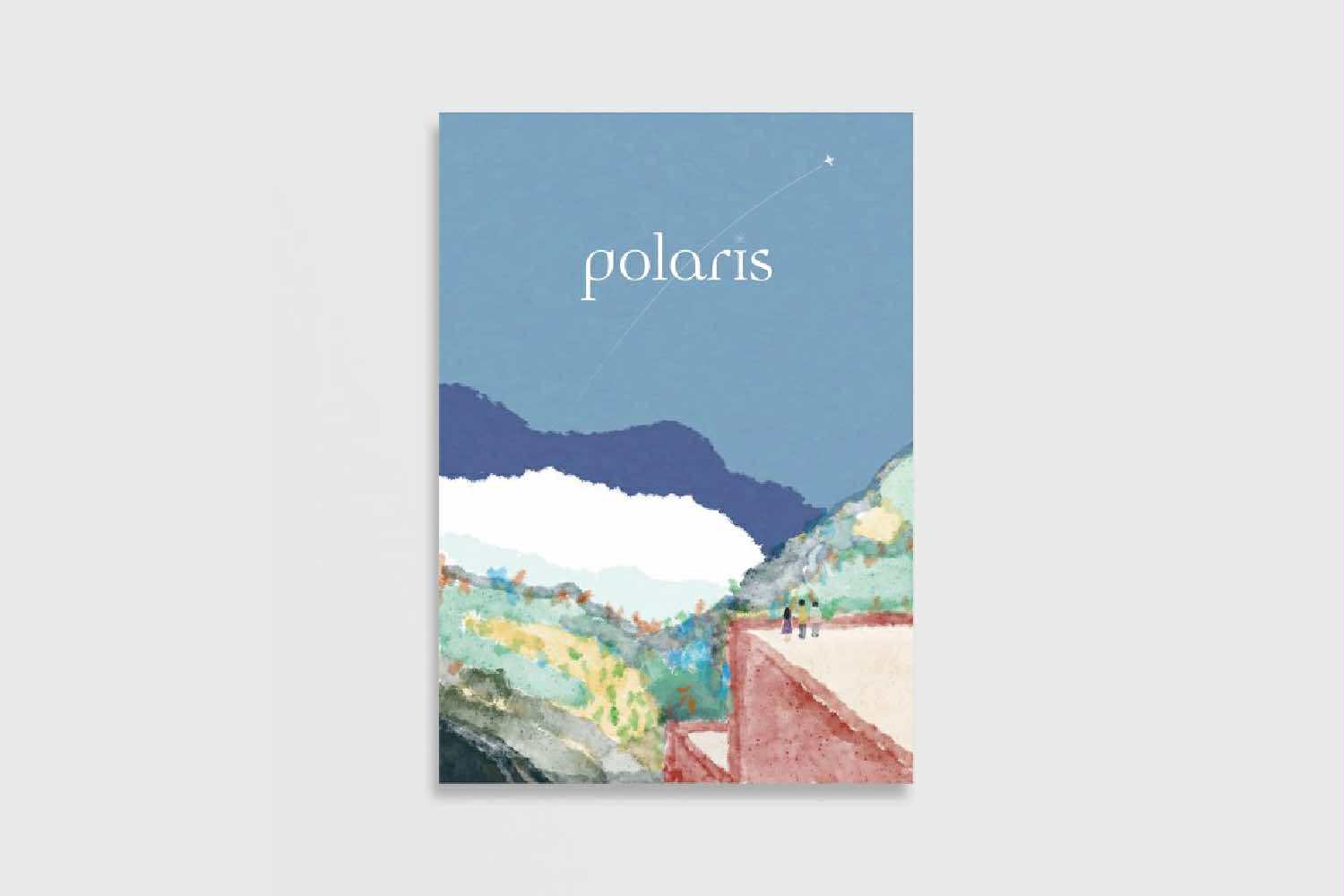

私たちは、Wang Miの故郷である中国の貴州という省をひと月旅し、そこで感じたことをベースに旅雑誌を作り始めた。『ATLANTIS』と同じように、読者の魂が実際に世界を旅するような傑作を作る予定だったが、実際に出来上がったのは雑誌とは到底呼べないzineのようなものだった。それでも、試行錯誤して完成させた冊子が刷り上がった時の感触は格別だった。世界中の旅人を導く「北極星」になってほしい、そういう思いを込めて『polaris』と名付けた。

『polaris』発刊のきっかけとなった中国貴州省への旅。少数民族ミャオ族の村落の中にある塔で行われている集会の様子。Photo:Yuta Saiki

はじめて雑誌(のようなもの)を出版するという行為は、いままで会社員として経験してきた「仕事」とはなにもかもが違っていた。自分と仲間がこの目で見たものについて、書いたり作ったりしたもの。いままではお客さんとして通っていた書店さんに、足を運んで自分たちの作品を説明するということ。好きだった書店さんの棚に自分たちが作った雑誌が並び、知らない人に読まれる経験。色々な感想をもらうこと、そのたびに嬉しくなったり悔しくなったりすること。もっと良い雑誌を作りたい、もっと世界を旅して色々なものを見てみたい、そんな好奇心と探究心が胸の中で湧き出てくるのだった。

『polaris』創刊号Issue00。この時はまだzineのような形態だった。中国貴州省の冒険を含む、5つの旅とストーリーで構成されていた。

それから、私達はいくつかの作品を作り、それらは段々と雑誌の体をなしていった。ゆっくりと、けれど着実に発行部数は増え、取り扱っていただける書店さんも増えていった。同時に私は、もっと良い雑誌を、もっと売れる雑誌を、そしてなにかもっと特別なことを成し遂げなければいけないという、焦燥感に似た感情を抱くようになった。今思えば、当時はなぜこの雑誌を作っているのか、その意義や本質的な部分を、全くと言って良いほど深い部分で理解していなかった。

ロンドンの刑務所の音楽レーベルと私が雑誌を作る理由

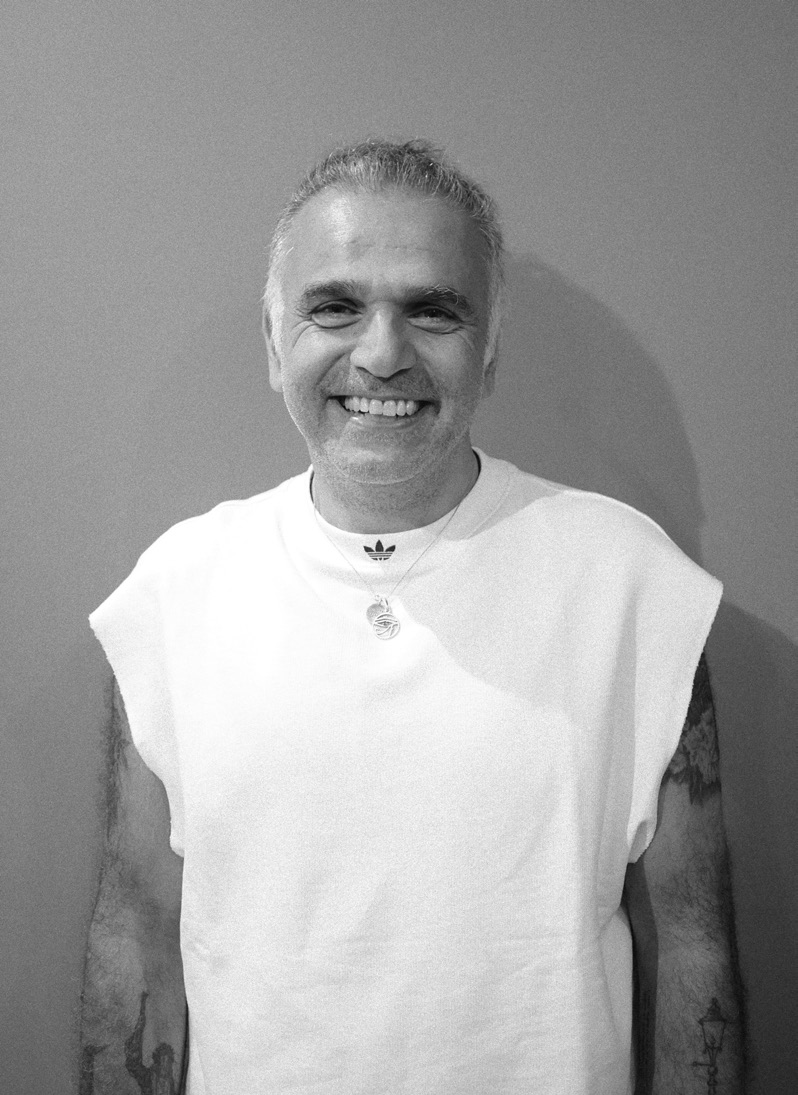

そんな私を、1人のデザイナーとの出会いが大きく変えた。ジュダ・アルマーニというイギリス人だった。ジュダは、ロンドンの刑務所で受刑者とともに「InHouse Records(インハウスレコーズ)」という音楽レーベルを営んでいた。

InHouse Recordsは受刑者の再犯を防ぐために生まれた。刑務所に収監された人々が、楽器や作詞を習い、音楽を生み出す。リリックを紡ぎ想いを言葉にすることで、自分の心の中を理解する。誰かと一緒に音楽を創ること、それは同時に絆で繫がることを意味し、出所後も人々はInHouse Recordsに関わり続ける。世界的に見ても再犯率が高いロンドンにおいて、再犯を激減させた取り組みとして注目を得ていた。

ジュダは私の知っているクリエイターやデザイナーと呼ばれる人々とは、全く違う雰囲気をまとっていた。なにか違う原理と言語で、この世界を見つめていた。東京ではじめて出会った時、彼は「住んでいるブライトンにおいで」と言ってくれた。私は数カ月後に航空券を取ってイギリスを訪れた。当時、焦燥感で心が溢れそうだった私は「彼ならなにかヒントをくれるかもしれない」と思っていた。

ジュダ・アルマーニ(Judah Armani)。イギリス人デザイナー。ロンドンの刑務所の音楽レーベルInHouse RecordsのFounder。Royal College of Art MA Service Designで教員も務める。Photo:Takuro Nuruki

ブライトンの小さなカフェで、ジュダと色々な話をした。

「多くの人達は、受刑者たちの物語に全然耳を傾けていない」

「一般的に刑務所の中では、教育や労働といった更生プログラムが行われる。けれど再犯の問題は、そうしたことではあまり解決しない」

「知識や就労経験が足りないんじゃない。自分自身と向き合う機会が必要なんだ」

「出所した後、彼らには社会の中で居場所がない。だから、罪を犯した時所属していたコミュニティに結局戻ってしまう」

彼の語る言葉に対して「なんでそう思うの?」と聞くと「ギターを持って刑務所の中に入り、彼らと音楽を作ってきたから」「セッションをして、一緒にリリックを作って、そうして彼らの心のなかにある物語に触れてきたから」と言った。音楽レーベルをはじめたのは、音楽を創るという行為が、受刑者たちの中に自身と向きあう「スペース」を作り出せるからだという。出所後も音楽を通じて、繋がり続けられる仲間ができるから、それが社会における新しい居場所になるのだという。

インハウス・レコーズ(InHouse Records)。ロンドンの刑務所で受刑者のリハビリテーションのためにジュダ・アルマーニが立ち上げた音楽レーベル。©InHouse Records

ジュダは、人々の心のなかにある個人的で断片的な物語の力を信じていた。それには、多くのバイアスやステレオタイプの中に埋もれている「真実」のようなものを浮き彫りにする力がある。私達が見ている世界を、違うアングルから捉え直すためのヒントが隠されている。私は、私がやりたい「物語」作りが何なのか、少しだけ分かったような気がした。なぜ雑誌をつくるのか、その本質的な意味に対する答えのようなものに、少しだけ触れた気がした。

物語の持つ力、世界を違うアングルから見つめること

その後私は、東京からロンドンに拠点を移し、ジュダと一緒に活動を始めた。InHouse Recordsを始めとするいくつかのプロジェクト、特にホームレスやメンタルヘルスなど、社会的に抑圧され脆弱な立場に追いやられた人々たちの問題に関わった。ジュダは一貫して「希望」を創り出すことだけを考えて、糸口を見出すため、困難な状況にいる人々の心のなかにある物語を粘り強く本質的に理解しようとしていた。私だって、仕事でインタビューの経験は沢山あった。けれどこんな風にして、他者の物語を理解しようとする人ははじめてだった。

C・ルーツ(C.Roots)。InHouse Recordsのミュージシャン。はじめて会った時から「ブラザー」と呼んでくれた友人。Photo:InHouse Records

同時に、雑誌の制作のために色々な国々を旅した。ジュダと同じようにはできない。けれど自分なりの方法で出会った様々な人々の物語に耳を傾け、そしてそれを解釈し、言葉で表現し続けた。私は知らなかった。世界にはこんなにも違う価値観や考えを持った人々がいて、誰もがその内側に自分だけの物語を持っているのだということを。

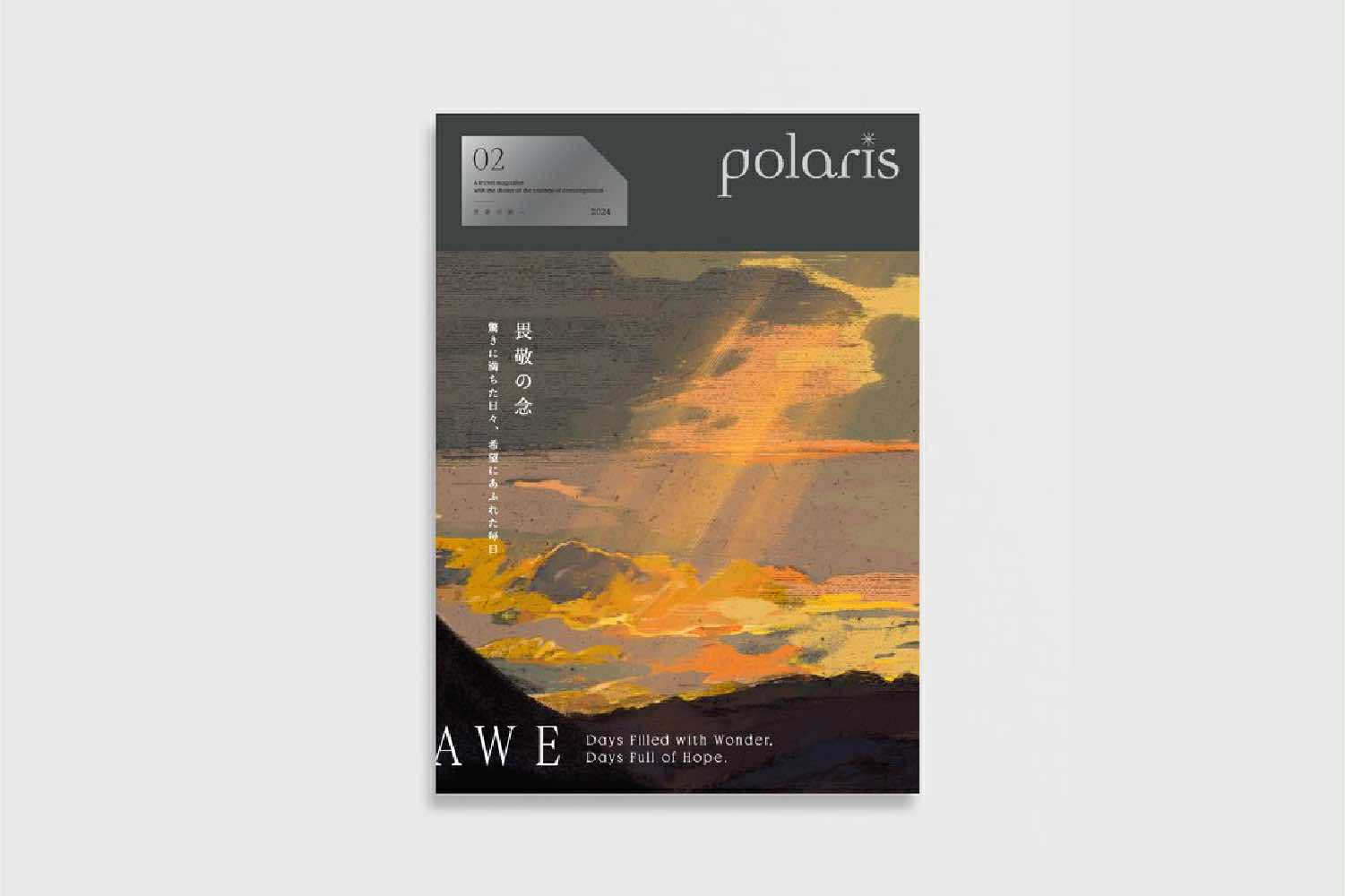

polaris Issue02『畏敬の念』。イギリスに渡って制作をし2024年に発刊をした。人々の日常に希望を創り出すクリエイター達を取材するため、欧州を中心に世界を旅した。

人は誰しも心の中で、物語を紡いで生きている。例えば眼の前に広がるある街の光景が、私にとっては見慣れた風景でも、だれかにとっては特別なものであるように。人は眼の前の世界や現象を、自分なりの物語を紡ぐことで理解する。その物語は、映画や小説のようにデザインされたドラマチックな物語ではない。ひどく断片的でとりとめのない、自分語りのようなものだ。それでも、注意深くそして忍耐強く他者の心の中にある物語に向き合うと、少しずつ他者がどのように世界を認識しているかが分かる。他者の物語を通じて私たちは眼の前にある世界を、少し違った角度から認識できるようになる。それは、何気なく過ごしている私達の毎日を、常識や価値観を揺り動かすきっかけになるかもしれない。

ロンドン、ユーストンのハイファ・ギャラリー。polaris Issue02のローンチイベントの様子。InHouse Recordsのメンバーがギグをした。マイクパフォーマンスをするC・ルーツ(中央)とイギリスで仲間になってくれたライターのアレックス(左)

イギリスでの暮らしは、雑誌制作に対する考え方を、もっといえば生き方におけるスタンスや価値観を大きく変えた。

旅をして、雑誌を作ることが人生の目的そのものになった。それは、他者の物語に触れる行為だ。他者の物語を通じて、私達は自分自身の常識や価値観の外側から世界を見ることが出来る。それは、自分の人生の物語を紡ぎ直す行為だ。何気ない毎日や困難な状況の中から、希望を見出そうとする行為だ。受け売りかもしれない、いやきっと同じようにやろうなんて不可能だろう。でも、ジュダにとってのInHouse Recordsみたいに、私たち『polaris』という雑誌も、誰かにとっての希望になれないだろうか。

私が創りたかったのは、もしかしたら旅雑誌ではなかったのかもしれない。私は、いま自分を取り巻くちっぽけな世界から、私たちをもっともっと連れ出すための、希望のための物語を描きたい。人々が、希望の物語を紡ぐための居場所を作りたい。そう思うようになった。日本で制作をしていた仲間に、イギリスで出会った新しい仲間たちが加わり、私達は改めて小さな出版・デザインスタジオpolarisをスタートした。

【書籍情報】

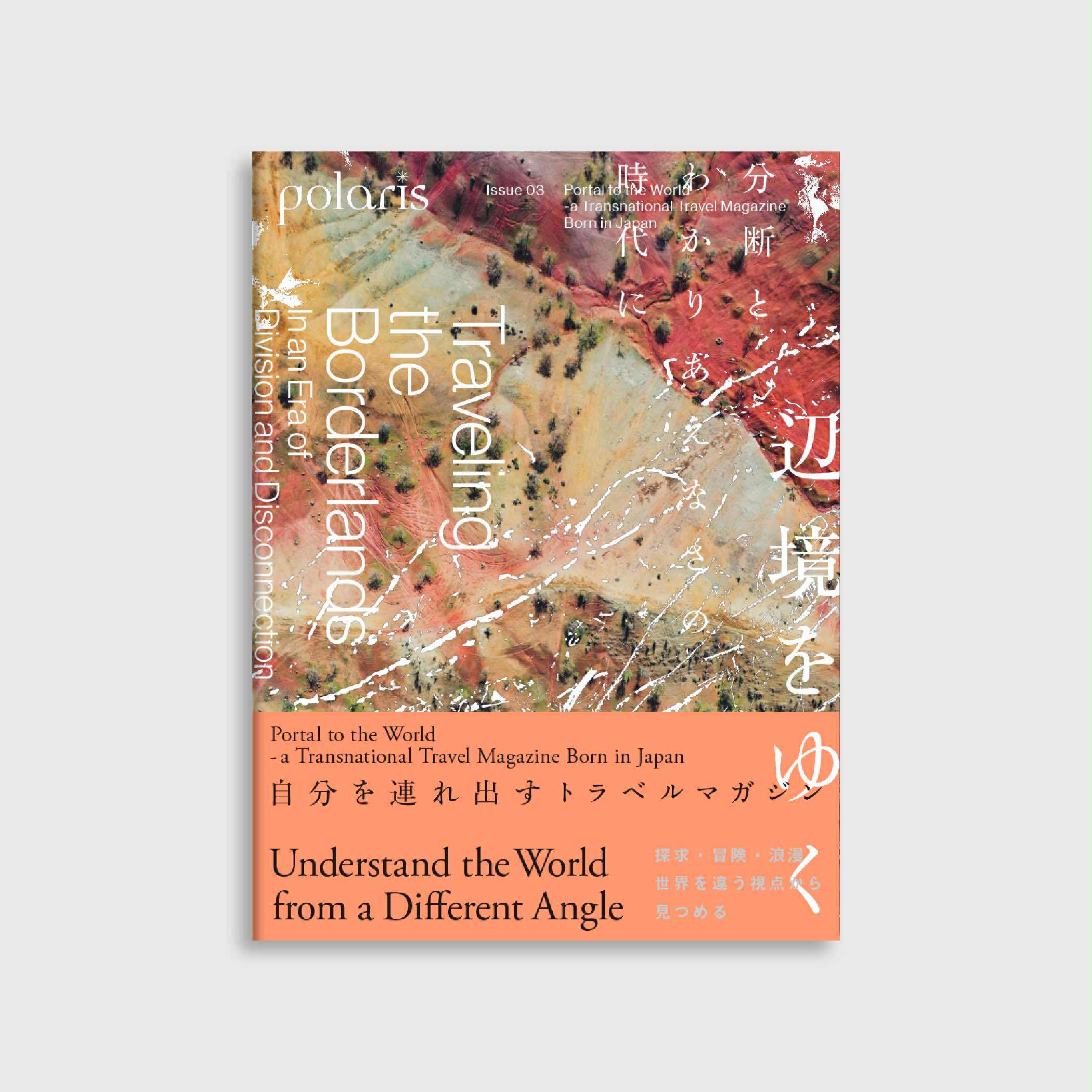

トラベル・マガジンpolaris Issue03「辺境をゆく〜分断とわかりあえなさの時代に〜」現代社会を覆う分断の姿を見つめようと、世界各地の辺境や国境地域を旅する。

日本人文化人類学者中村寛が見たアメリカ周縁の姿。カナリア諸島ゴメラ島で写真家アーノルト・スメッドが聞いた亡き先住民たちの声。チリのプタエンド砂漠で映画監督アントン・ストラバックが撮った干ばつを生きる山羊飼い達の姿。インド、ドラヴィダ族テルグ語の復興を目指すアーティストKD。岩手県早池峰山タイマグラで暮らす写真家山代生の物語。辺境には、分断にまつわる私達のアングルをわずかに、されど着実に動かすような、そんな景色と兆しが広がっていた。2025年10月発売。https://polarismagazine.jp/