トイレットペーパーは無料で提供されるのに、同じ生理現象である生理のケア用品はなぜ設置されないのだろうか? 受験やスポーツ、会社でのパフォーマンス……人生におけるさまざまな局面で、生理は障壁となる。

こうした生理にまつわる「おかしなあたりまえ」に立ち上がったのが、オイテル株式会社。商業施設や交通機関、公共施設、オフィス、学校などの女性個室トイレに、生理用ナプキンを常備・無料提供する日本初のサービス「OiTr(オイテル)」を2021年8月に提供開始した。ディスペンサーには液晶モニタが搭載され、放映される動画広告の収益などを活用して、ナプキンを無料提供している。

開発にあたって女性メンバーが加わったものの、創業当時のメンバーは全員が男性だった。生理の問題にどのように気づき、なぜディスペンサーを開発しようと思ったのか?

生理について「知れば知るほど本当に不条理なことばかり」と語るのは、OiTrの企画立案・商品開発を担当した飯﨑俊彦さんだ。ジェンダーギャップに声を上げる女性が「過激」と受け取られてしまう日本において、男性が声を上げていくことの必要性を強調する。今回のインタビューでは、開発に至るまでの経緯や設置時に直面した無理解、そしてOiTrの設置を広げることで目指す社会について話を聞いた。

- 取材・テキスト:家中美思

- 撮影:豊島望

Profile

飯﨑俊彦

オイテル株式会社取締役。長年勤めていたエンターテインメント業界を定年前に離れ「あなたによくて、社会にいいこと」をビジョンに掲げ、社会課題をビジネスで解決することをミッションに友人たちとオイテルを立ち上げる。2021年には、日本初となる女性個室トイレへの生理用ナプキン常備・無料提供サービス「OiTr(オイテル)」の企画立案・商品開発を手がけ、「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現を目指している。

https://www.oitr.jp/

ジェンダーギャップに声を上げる女性は「過激」だと見られてしまう。男性が生理の問題にアプローチした理由

―無料の生理用品ディスペンサーを開発したのが男性であったというところが興味深いです。生理を経験したことがないのに、なぜ生理の問題を解決しようと思ったのでしょうか?

飯﨑:はじめから生理の問題に目を向けていたわけではありませんでした。自分たちの力で何か一つでも社会課題を解決したいという思いから、「社会課題をビジネスで解決する」をミッションに、何ができるか模索し始めました。

そこで目に留まったのが、世界各国の男女平等の度合いを指数化した、世界経済フォーラムが毎年発表するジェンダーギャップ指数です。当時(2019年)、日本が121位と過去最低になってしまったことが話題になっていました。

ジェンダーギャップは、そもそも男性中心の社会構造によって生まれてきたものなのに、その状況を変えるために女性が声を上げると「過激な主張をしている女性」というふうに見られがちじゃないでしょうか。だから、男性である私たちが働きかけることも必要だと考えました。

飯﨑俊彦

オイテル株式会社 取締役。長年勤めていたエンターテインメント業界を定年前に離れ「あなたによくて、社会にいいこと」をビジョンに掲げ、社会課題をビジネスで解決することをミッションに友人たちとオイテルを立ち上げる。2021年には、日本初となる女性個室トイレへの生理用ナプキン常備・無料提供サービス「OiTr(オイテル)」の企画立案・商品開発を手がけ、「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現を目指している。

飯﨑:そこでジェンダーギャップ指数について調べていったのですが、その指標である「政治」「経済」「教育」「健康」の4分野のうち、「健康」の指標の測り方だけがどうにもしっくりきませんでした。

「政治」は国会議員や閣僚の男女比率、「経済」は労働参加率や賃金格差、「教育」は識字率や各教育段階での就学率の男女比と、社会のなかの性差によって測られています。

しかしそれに対して、「健康」を測る指標は出生時の男女比率と健康寿命です。政策や制度で変えられるものではありません。もっと数値化しにくいところに見えない格差が隠されているのではないかと感じ、掘り下げて調べてみる必要があると思いました。

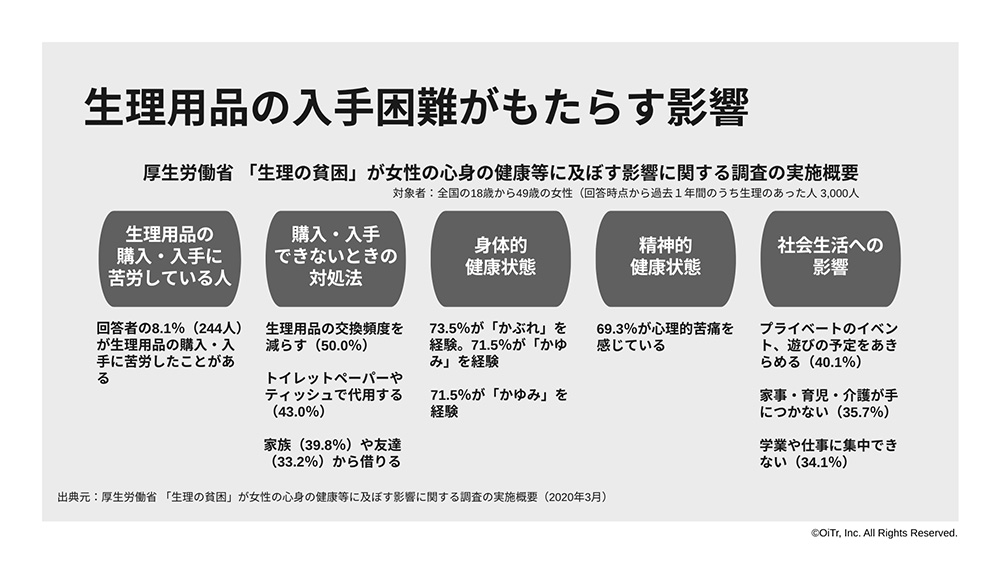

そこで、女性の健康にまつわる問題として、「生理の貧困」という言葉にたどり着きます。ただ、この言葉が「経済的な困窮によって生理用品を買うことができない」という意味でしか認識されていないことには、課題を感じました。

―では、経済的な意味だけではない「生理の貧困」とは何なのでしょうか?

飯﨑:生理はおよそ40年間続きます。もちろん、その間は生理用品を買い続ける必要があり、さらに生理を経験する人だけがその分の消費税を課されているという問題もあります。

でもそれだけじゃなくて、たとえば受験の日に生理が重なって、生理痛が重くて受験会場に行けないと、その学校に通うチャンスを失ってしまう。社会に出ても、体調によってつねに男性と同じパフォーマンスができるわけではないのに、評価や出世が同じ基準で決まってしまう。

知れば知るほど、本当に不条理なことばかりでした。しかも、学校や会社ではその問題を言い出せない。こういった見えない不条理こそが「生理の貧困」として考えられるべきだと思います。

「ナプキンは女性しか使いませんよね?」直面した無理解と、乗り越えるためのアイデア

―生理の貧困や見えない不条理への気づきを得たなかで、ナプキンを個室トイレに設置するというアイデアは、どのように思いついたのでしょうか?

飯﨑:あるときネットで、「トイレットペーパーはトイレの個室に常備されているのに、なぜ生理用品は常備されていないのか」という投稿を見かけたんです。それなら、トイレに生理用品を置けばどれだけの女性が助かるのだろうと思って、アンケートやヒアリングをはじめました。

そのなかで、すでに女性用トイレの一角に設置されていた生理用品の自動販売機の課題があることを認識しました。生理は個室に入ってから始まったり、気づいたりすることが多いと知り、ナプキンが個室トイレにないと、そういった緊急のニーズに応えられないと感じたのです。そこで、私たちは生理用品を個室で提供することが最優先事項だと再認識しました。

―ナプキンを無料提供する資金源となるのが広告というのもこのサービスの特徴ですよね。

飯﨑:最初は単純にナプキンを提供するアイデアで施設に設置を働きかけたのですが、返ってきた言葉のほとんどが「それ必要ですか?」「トイレットペーパーは男女両方が使うけどナプキンは女性しか使いませんよね」といったもの。まさにジェンダーギャップがもたらす問題だと思うのですが、こういう場合に対面する担当者は男性が多いため、その必要性をなかなか理解してもらえない状況でした。

また、当初はディスペンサーをレンタルしてもらうかたちを想定していたんですが、トイレの清掃維持管理費を抑えたいニーズがあり、この方法では導入のハードルが高いとわかりました。そこで、施設側に負担がかからない仕組みをつくるために、ランニングコストとなるナプキン代を当社でまかなえれば最も望ましいと考えたのです。

その原資をどのように確保するか、着想を得るきっかけとなったのが、タクシーの座席前にあるサイネージ広告でした。タクシーは個室のような空間で、乗っている間に自然と広告が目に入る点で、トイレと似ていると感じたんです。同じようにデジタル広告で収益を得て、ナプキン代をまかなえば、施設の負担を軽減できると気づきました。

―現在、どういった施設にOiTrの設置が進んでいますか?

飯﨑:商業施設や公共施設、オフィスなどのほか、一部の大学などにも設置が進んでいます。こちらからお声かけしたり、施設側がメディアなどを見て問い合わせしてくださったりするほか、大学の場合だと、「生理の貧困」をテーマに活動するゼミや有志団体が、学校に設置を求めて導入に至るケースもあるんです。

きっと広いキャンパスの中で、ナプキンを買える売店が限られていて、授業の間に買いに行けないということも多いと思います。そうした状況に学生たちが声を上げ、学校側も必要性を理解して設置するといった動きがあることには、希望を感じますね。

―OiTrは25日間に7枚、2時間おきに1枚という枚数制限がありますね。これはどのように決めたのでしょうか?

飯﨑:「2時間に1枚」は、生理用品メーカーが推奨する交換頻度を参考にしました。また、生理周期は一般的には25日〜38日といわれているため、生理周期が短めの人でも不便にならないよう、25日ごとに受け取れるよう配慮しました。

生理用ナプキン無料提供ディスペンサーOiTr。名前は「One in The Restroom(トイレにあるべき大切な一つ)」の頭文字。専用アプリを利用することでナプキンを受け取れる

飯﨑:仕組みはシンプルで、まずは個室トイレの壁面に貼られたステッカーのQRコードからアプリをダウンロード。起動後にスマートフォンをディスペンサーにかざし、画面の取り出しボタンをタップすると、ナプキンを1枚受け取れるというものです。アプリ側で枚数制限を設けているため、施設側は過剰利用を防ぎつつ、補充の手間を軽減できます。

また、アプリではナプキンが受け取れるだけでなく、「生理日の管理と予測」「体調管理」も記録・管理できます。

「OiTrの設置数を増やすことで、女性が助かった事実を作る」生理の貧困解決への思いとは

―商業施設や学校など、多くの施設での設置が進んでいるOiTrですが、今後増やしていきたい施設はありますか?

飯﨑:生活圏のなかでどこでも使えるようにしたいという思いがあるので、鉄道や空港などの交通インフラにも設置を広げていきたいです。現在は、新千歳空港や静岡鉄道には設置できているのですが、特に鉄道関係に設置を広げていくにはハードルがたくさんあります。

たとえば地下鉄の駅に設置する場合には、地上に敷地をもつ施設や民家などの権利がその地下にも及ぶという「地上権」をはじめとした、権利関係の問題をクリアしなければならないケースがあります。また、古いトイレだと電気が通っていないこともあるのですが、OiTrには電源が必要なため、電気工事も必要になります。

―すぐに設置できるように見えて、じつはさまざまな周辺環境の整備が必要なのですね。

飯﨑:そのとおりです。さらに、OiTrのサービスを提供するには通信回線が必要なため、通信環境が悪いトイレには設置できません。また、利用者の端末のキャリアの通信環境にも依存します。

飯﨑:当初は小学校にも設置したかったんです。アンケートで、小学生のお子さんが、恥ずかしくて保健室にナプキンをもらいに行けずに1日中交換できずに帰ってくるという話も聞いていたので。

ただ、携帯電話の持ち込めない小学校や中学校ではアプリでの管理が難しいし、かごに入れて提供するなどの方法では衛生面、異物混入などのリスクを排除できません。社会に広げることを軸に考えると、まずは商業施設など不特定多数向けに提供することだと考え、現在に至っています。

実は、シャープさんも2025年7月に、同様の法人向けサービスを開始しています。このディスペンサーは、手をかざすとナプキンが1枚ずつ出てくる仕組みになっていて、アプリなどを必要としない手軽さが強みです。一方で、個人ごとに枚数制限を設けることができないため、不特定多数の人が使用する施設では運用上の課題もあると感じています。

ビジネスの観点からは競合に見えるかもしれませんが、OiTrはアプリによって個人ごとの利用管理が可能な点を活かし、不特定多数が利用する施設に特化しています。一方で、アプリの使用が難しい施設やターゲットに対しては、シャープさんのディスペンサーが広がっていったらいいと思います。

―いま実感しているOiTr設置の広がりや効果はどんなものがあるでしょうか?

飯﨑:やっぱり最初は施設側も広告会社も必要性を理解してくれないことが多かったのですが、使ってくれた人の口コミのおかげで賛同してくれる方々が増えていきました。

メディアが取り上げてくれたことなども追い風になって、設置施設はいまや全国に広がっています。ただ、やはり設置数は関東圏が最も多く、地域によって大きな偏りがあります。すべての人に必要性を理解していただくことはまだまだ難しく、生理の問題の見えにくさを実感しています。

一方で、シャープさんをはじめいくつか他社でも同様のサービスが出てきています。これは大きな変化です。私たちが目指しているゴールは「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現、つまり女性が安心して暮らせる社会にすることなので、同じような取り組みが増えていることは嬉しく思っています。

―このサービスの起点となった「生理の貧困」を解決していくためには、何が必要だと考えられますか?

飯﨑:「これまでの当たり前」を「これからの当たり前」に変えていく、つまり、人々の思考を変えていくしかないと思います。

そのために必要なのはやはり「教育」だと思っていて。教育は子どもたちにとっての当たり前を作っていくものだと思います。これからの社会を築いていく子どもたちに、女の子だけでなく、男の子も一緒に生理の知識を学べる環境を整え、「生理の貧困」の正しい認識を広げながら、解決に向けて取り組んでいくことが大切なのではないでしょうか。

一方で、私たちにできることは、OiTrの設置数をとにかく増やしていくことです。「個室トイレで生理用品を無料で受け取ることができて助かった」という事実を数多く積み重ねることが、まずは大事だと思っています。すでにOiTrを日常的に使っている人にとっては、「なくなったら困る存在」になっていると思うんです。より多くの人にとって「なくてはならないもの」にしていくことで、生理の貧困を一歩でも解決に近づけたいと考えています。