女性活躍推進が謳われて久しいが、女性の非正規労働者比率や管理職比率など数値的に見ても、個人的な体感としても実現にはまだまだ程遠い。

その理由は賃金の低さや働き方など、多面的であることは間違いないが、女性が働くうえでターニングポイントとなるのは、妊活・妊娠、子育てなどの、子どもと自身の身体にまつわることだろう。

本連載は、編集者・ライターであり、働く女性をエンパワメントするプロジェクト「NewsPicks for WE」メンバーの中道薫さんに「女性の働き方」をテーマに全4回にわたって寄稿いただく。現在子育てをしながら働かれている中道さんが妊活や出産、職場復帰を経験するなかで感じた疑問、直面した壁とは。

状況や身体は人それぞれではあるが、中道さんが経験されたことや考えたことは、キャリア形成で悩む女性にとって灯台になると思う。1人でも多くの女性に本記事が届いたら嬉しい。

- テキスト:中道薫

- リードテキスト・編集:吉田薫

Profile

中道薫

1987年生まれ。法人営業職を経験した後、編集プロダクション・ノオトに転職。2018年4月にBuzzFeed Japanへ移籍し、企業スポンサードコンテンツの企画・制作を担当。2019年11月からは、NewsPicks Brand Designに参画。引き続きスポンサードコンテンツを手掛けるかたわら、NewsPicks for WEプロジェクトで、次世代女性リーダーのためのPodcast番組『WOMANSHIP-はたらく私たちのお悩みサミット-』のMCを担当している。

「機会均等」に胸躍らせてから40年の現在地

2025年は男女雇用機会均等法(以下、均等法)が施行されて40年目となる。

採用や配属、待遇について男女均等に扱うことを企業の努力義務とし、性別を理由とした定年・解雇を禁止した法律だ。現代を生きている身からすると、さすがにそんなの当たり前すぎるとしか思えないが、当時は法律が必要なほど、女性差別が当たり前にまかり通っていたということだ。

NHKアーカイブスでは、施行当時の女性たちの取材映像を観ることができる。

「チャンスだと思って、できるならばトライしたくて応募しました」

「女性が働きやすくなって、男性が家事をしてもおかしくないようになって、男女差のようなものはもう、なくなっていくんじゃないかと思うんですけど」

スーツをまとった彼女たちの話しぶりは、新たな時代への希望と期待にあふれている。

時代を戻して現代。総務省の調査によれば、夫婦共働き世帯は2022年に1,200万世帯を超え、専業主婦世帯の約2.5倍となるなど、働く女性の割合は高まり続けている。

出所:総務省「令和5年度版 厚生労働白書」

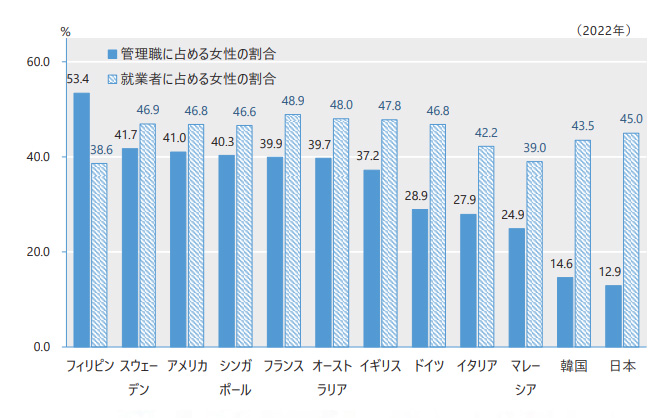

一方で、労働政策研究・研修機構の調査(※)によれば、2022年時点での日本の女性管理職比率は12.9%。欧米諸国のみならず、アジア諸国と比較しても低い割合だ。

データブック内では「職種に関する捉え方や位置づけについての各国の違いが反映されている可能性に留意が必要」との言及があるが、少なくとも就業者全体で見れば、女性が45.0%を占めるにもかかわらず、意思決定層においては、一転して女性が圧倒的マイノリティになっているのが現実だ。

すでに40年の歳月が経とうとするなか、このデータを見て、本当に働く男女は「機会均等」になっていると言えるだろうか。あの輝く目の女性たちは、今どこで何をしているのだろう?

出所:労働政策研究・研修機構(JILPT)「データブック国際労働比較2024」

私がMCを務める『WOMANSHIP -はたらく私たちのお悩みサミット-』という音声番組は、「次世代の女性リーダーのためのPodcast」と銘打っており、さまざまなリスナーさんからの、多種多様なお悩み相談が寄せられる。

ロールモデルの不在や子どもを持つかどうか、妊活と転職のタイミング、職場で背負わされる「女性初」のプレッシャー、家庭と仕事の両立等々。男性中心の職場や社会構造からの過渡期だからこそ、世代によるジェンダー観の違和感は枚挙に暇がない。

そんなお悩みに精一杯答えている私自身もまた、キャリアの混迷を極めつつある働く女性の1人だ。小さなユニットの新米リーダーとして第一子の妊娠期をがむしゃらに働き、出産前にリーダーを降りた。産育休を経て職場復帰したものの、今まさに壁にぶち当たっている。制度も整備され、実際はいろんなものが便利になっているはずなのに、なぜなのか。日々いっぱいいっぱいなおのれの要領の悪さに泣けてしまう。

でも、同じように働く女性の声に耳をすませば、見えると見えざるとにかかわらず、毎日を必死に切り抜けていることがわかってくる。

働く女性が語らない苦悩

たとえ社会全体の考え方が変わり、どんなにテクノロジーが進歩したとしても、完全なる男女平等などあり得ない──いきなりで恐縮だが、私はそう思っている。その思いが強固になったのは、私が出産を経験してからだ。

何をどんなに頑張っても、妊娠と出産という役割は女性という性別に紐づいている。もちろん妊娠という行為自体は女性1人では実現できないが、その役割を男性のパートナーに代わってもらうのは不可能なのである(今後、倫理的な面が整理され、人工子宮といったテクノロジーが発展した先に、もしかしたら女性が妊娠を担わない時代が来たりするのだろうか)。

妊娠・出産における女性側の負担の大きさは、男性の比ではない。そこは多くの方が想像できるところだろう。けれど、子どもを授かる前段階として「不妊治療」を挟む場合、女性ならではの苦悩が多々あることはまだ広く知られていないように思う。

もしも不妊治療をしている人が周りにはいないのならば、それはただオープンに話されていないだけの可能性が高い。今や夫婦の4.4組に1組が不妊の検査や治療を受けている(※)。

※国立社会保障・人口問題研究所「第16回 出生動向基本調査」(2021年)

妊活のスタートラインで発覚する「閉経」

そもそも女性の体とは不思議なもので、生まれたときにすでに一生涯で排卵できる回数がおおよそ決まっている。その卵の数は加齢に伴って減少し続け、補充されることはない。もし「将来子どもを授かりたいかもしれない」と考える女性は一度ぜひAMH検査を受けてみてほしい。

これは、体内に「卵子のもと」となる卵胞細胞が残っているかをホルモン値から調べる検査だ。あくまで目安ではあるが、妊娠可能な期間がどのくらい残されているかを知ることができる。

私も不妊治療を始める上での手始めとして、AMH検査を行った。年齢に応じたおおよそのホルモンの数値が自身の実年齢の平均よりも低い──つまり、残された卵が少ないとなれば、妊活を急いだほうがいい。AMH検査を含むいわゆる「ブライダルチェック」を受けて初めて、自身の妊娠・出産に伴うリスクが判明する女性は少なくない。

私も子どもを授かりたいと考えたときに、まず近所の婦人科で検査を受けた。不妊治療の経験がある友人は、35歳でAMH検査を受けたら、50代の平均程度しか卵子が残っていない「早期閉経」だとわかり、不妊治療が「急務」となったとも聞いたことがあったからだ。

すでに高齢出産の年齢に達しており、普段から不規則・不摂生ばかりの自分も、きっとここで厳しい現実を突きつけられ、不妊治療に本気で向き合うきっかけになるはずだ──そんなふうに身構えていたが、検査結果の値は実年齢よりも若い年代の平均値で、拍子抜けしてしまった。

ただし、妊娠の確率を左右するのは、「残りの卵の数」だけではない。加齢に伴って低下する「卵子の質」も重要だ。これが受精やその後の細胞分裂ができるかを左右し、また、受精卵が子宮に着床しにくい問題があったり、妊娠できても流産しやすい体質だったりということもあり得る。

ここまで女性ばかりの話をしてしまったが、不妊の原因の約50%は男性側にあることがわかっている。子どもを持つと決めたなら、まずはパートナーと一緒に検査へ行くことをおすすめしたい。

もし女性側も男性側も異常が見られず、不妊になる原因が見つからない場合は「タイミング法」から不妊治療を始めることになるだろう。その名の通り、排卵日近くで性交渉を行って妊娠を目指すという、最も自然な形に近い治療法だ。

こう書くと、なんだかとても簡単なことのように聞こえるかもしれないが、実際に経験した身からすると、まったく思いもよらぬ難しさがあった。

二人三脚のはずが、孤独な不妊治療の始まり

そもそも不妊治療を始めるにあたって、体外受精や顕微授精といった生殖補助医療(ART)の専門クリニックを受診できるのは、基本的に婚姻関係を結んでいる夫婦だけだ(※)。これは、日本産科婦人科学会の「会告」と呼ばれる倫理指針によって、事実上のルールとなっている。

※ 未婚で受診可能なクリニックも存在するが、婚姻予定の場合に限られていたり、離婚調停中を含む他の婚姻関係がないかの確認が入ったり、あるいは保険適用ができないなどの条件が定められている。

ちなみに私は選択的夫婦別姓を望んでおり、夫とは現在も事実婚である。私が受診したクリニックは、事実婚関係を証明できる書類があれば受診可能だったが、なかには法律婚が必須条件のところや、夫婦の実態が2年以上あるかを簡単にテストするところもあるという。背景には、離婚調停中といったトラブルや人身売買のリスクを防ぐことはもちろん、旧来的な「家族」の概念を重んじる風潮もあるようだ。

電話で問い合わせたうえでの初回の受診には、夫婦2人で行くことにした。夫側にも不妊の要因を検査する必要があったと同時に、治療の方針や流れを2人で一緒に確認しておきたかったからだ。医師からの説明を受けて、タイミング法の流れや治療内容について理解をする。

内診を経て、おおよその排卵日の予測を立てると、医師は「次に来院するのはこの辺りが良いだろう」と予約の日時を指定した。

「では、次回からは奥様だけ来てください」

私たちは面食らった。どんなに「2人で不妊治療に取り組もう」と言ったところで、やはり妊娠する側である「女性の体のタイミング」がプロジェクトの軸。排卵のタイミングに合わせて、今後のすべての予定が決まっていくのだ。その意思決定に男性である夫は必要ない。「ご希望があれば、ご主人とオンラインでつなぐこともできますよ」。医師は親切心からそう言ってくれた。なんと不平等なことだろうか。

生殺与奪の権を握るホルモン様

医師が予想した排卵時期をもとに予約した日時に、再びクリニックへと足を運ぶ。平日の午前中にもかかわらず、待合室にはすでにたくさんの女性が静かに座っている。ほんの1組だけ夫婦の姿もあった。私もソファに腰掛け、持参したPCを開いて仕事をする。ようやく呼ばれた先で内診台に上がり、医師が卵子の育ち具合をエコーで確認する。

「ちょっとまだ小さいですね。もう少し育ってからがいいので、4日後にもう一度見せに来てください」

4日後……? その日は、またもや平日だ。今日だって午前のカレンダーをブロックしてミーティングを午後に集約し、クリニックにやってきた。その分、やらなければいけない仕事は劣後しているし、すでにタスクの締め切りパズルが始まりつつある。なのに医師は当然のように、再び平日にクリニックに来るようにと言う。

妊娠したくば、仕事の予定などは二の次。卵子様とホルモン様のご都合最優先で、社長だろうとクライアントだろうと万象お繰り合わせの上、医師の指示に従って通院せねばならない。「リスケ」などという概念は存在しない。

まぁ、卵子が無事に育っているなら大丈夫。あとは適切な日に、「行為のタイミングを取る」だけだ──そんなふうに考えていた時代が私にもありました。妊娠に向けた任務を確実に遂行すべく、医師から「この日とこの日にタイミングを取ってください」と指示された2日間(※)に性行為を行う。

※卵子の寿命は排卵から約24時間とされるため、より妊娠の確率を高めるために私の通っていたクリニックでは1日おきに2日指定されていた

だが、話はそう単純ではない。まずは卵子がしっかりと育つように医師から処方された薬を1週間ほど服用し、加えて、どんなに多くの仕事を抱えていようとも、お世話になった同僚の送別会だろうと、タイミングの日は時間にゆとりを持って、2人でベッドに入らねばならない。場合によっては、その数時間あるいは数日前からパートナーとの空気づくりの時間も必要だ。私たちは機械ではないので、作業のようにこなせるものではない。こうしたハードルを乗り越えて初めて、タイミング法が成立するのだ。

リスクがチャンスに変わるとき

恥ずかしながら私はこの一連の流れにチャレンジするなかで、ある日は仕事に疲れ果てて寝落ちしたり、またある日は仕事に忙殺されて夫婦関係を悪化させたり……と、何度もタイミングを逃した。排卵日に受精できなければ、2週間ほどの期間を経て、いつも通りの生理がやってくる。何もしていないのだから1%の可能性もなく、生理は来る。

妊娠のチャンスを最大化するために、わざわざ不妊治療のクリニックに通っているにもかかわらず、タイミングすら取れないとは。自らの余裕の無さがゆえにスタートラインにすら立てないまま、ここまでかけた時間やお金をすべて無意味にしてしまった日は、底なしに落ち込みまくった。

そうして、改めて次回の排卵予測から再スタート。次回のチャンスは、個々人の生理周期にもよるが、早くても1ヵ月ほど先になる。

今までの人生を振り返ると、どれだけ避妊しても「妊娠するリスク」が常に不安で仕方なかったというのに、「妊娠できるチャンス」は月に1度。つまり、年間で12回ほどしかない。子どもを持ちたいと考えるようになって、ようやく「妊娠する」ということのハードルの高さに気づかされた。

それにしても、いったいどれだけ仕事中心の生活だったのかと我ながら呆れるが、CINRA JOBを覗きにこられるようなクリエイティブな仕事を求める方なら、共感していただける部分もあるのではないかと思う。仕事が楽しくなり、キャリアに一段と脂が乗ってくる時期に、女性たちは「子どもを持つか否か」というライフステージの岐路に立つのだ。

妊活でまず決めるべきこと

不妊治療を始める際、夫婦間で準備しておくべきと言われていることの一つに「どこまで治療を続けるかの目線合わせ」がある。始めるのは簡単でも、やめどきを決めるのは極めて難しい問題なのだ。必ずしも期待する結果を得られるとは限らないなかで、治療が長期化するほど大きくなる時間やお金、女性側の身体的な負担をどこまでかけるのか。

治療のステップが生殖補助医療へと進む女性たちは、私が苦戦した仕事やパートナーとの調整どころではない。より多く卵子を採取するために毎日自分の体に注射を打ったり、ホルモン剤の副作用による体調不良に苦しんだりする。リモートワークやフレックスタイム制度がなければ、はっきり言って、働きながらの不妊治療は無理ゲーに近いと思う。実際に「妊活をするために転職した」という女性は、私の周りだけでも複数人いる。

金銭的な負担も無視できない。菅義偉政権での目玉施策として、2022年4月から不妊治療の保険適用の範囲が拡大したものの、1周期あたりの費用は3割負担でも十数万円かかる。もし治療の一部でも、保険適用外となっている薬や先進医療の技術が必要になれば、自由診療扱いで全額自費で負担しなければならない。

私はというと、不妊治療クリニックへの通院を始めて半年ほどで子どもを授かった。というか正確に言えば、タイミング法を試すに至るまでに、ただただ時間がかかっただけだった。

市販の妊娠検査薬でチェックできるようになるのは、生理の予定日から1週間後。陽性の反応が出てすぐにクリニックでエコーをしてもらうと妊娠がわかった。内診台を降りると、「おめでとうございます。妊娠していますよ」と笑顔を見せる男性医師。私が「幸運でしかありませんね」と答えると、医師は大真面目な顔をしてこう言った。

「この結果は、あなたの実力ですよ」

先生、私はその言葉にどんな顔をしたらいいのかわかりません。まず浮かぶのは、私が不妊治療を始めるにあたって、生々しい経験も語ってくれた同僚、年単位で不妊治療を続けている友人、そして今まさに診察室の外で喜びの瞬間を待ちわびながら懸命に治療に取り組んでいる女性たちの姿だ。

内診台の上で湧いたばかりの高揚と安堵がスーッと引いていく。何千・何万の不妊治療を手掛けてきた名医よりも、たった1度でも治療を経験した私のほうが「産む性」ゆえに直面する理不尽や苦悩を理解できているのかもしれないと、少しだけ自惚れてもいいだろうか。何にせよ、もう二度とここに来ることがないといいなと、いろいろな意味で願った。

子どもを持つかどうかは、女性一人ひとりの選択だ。性別役割の意識が変わりつつある過渡期の今、女性たちの意思決定はますますハードになっているように思う。私個人のモヤモヤや七転八倒する姿をさらけ出すのは極めて恥ずかしいのだが、当事者にしか見えない「n=1」の景色の可視化が、次の世代にとっての糧になればいい。そんな願いを込めて、この原稿を書いている。