日本で「デザイン」というと、未だものやかたちをつくり出す行為というイメージを持たれがちだが、本来デザインという言葉には、行為や概念を生み出し、設計するといった広い意味が含まれている。

連載「デザイナーに会いにいく」第6回に登場いただく河瀬太樹さんは、この「広い意味でのデザイン」を自然と実践してきた人だ。

河瀬さんの仕事は、アートディレクターを軸としてパーパス策定やブランディング、自身のブランド「Kewai」の運営、コーポレートコミュニケーションやがんサバイバーを支援する「LAVENDER RING」プロジェクトの推進など、多岐にわたる。ビジネスとデザインを横断する人材が求められる昨今において、理想的な存在といえるだろう。

そんな河瀬さんは、どのようなキャリアを歩み、どんな思考でデザインを多様な領域に展開してきたのか。幼少期から変わらず「人想い」な河瀬さんとの対話から、デザインの本質が見えてきた。

- 取材・テキスト:宇治田エリ

- リードテキスト・編集:吉田薫

Profile

河瀬太樹かわせ・たいき

アート・ディレクター / クリエイティブ・ディレクター。

1986年生まれ。東京藝術大学デザイン科卒業、2012年株式会社電通入社。早稲田大学MBA修士。経営者やブランドマネージャーと共に、パーパス策定からサービス・ブランド開発、企業ブランディング、コミュニケーションまで統合的にクリエイティブを手がける。世界三大広告賞CLIOグランプリをはじめ、カンヌライオンズ、グッドデザイン賞など、国内で90以上の賞を受賞。

楽しんで全力を尽くす。美術の道に進んだきっかけとは

―どのようなきっかけでデザインに興味を持ったのでしょうか?

河瀬:幼少期からトイレットペーパーの芯や空き箱、段ボールなど、身の回りの物でおもちゃをつくっていたんです。作ったもので家族や友達と一緒に遊んだり、喜んでもらえたりするのが嬉しくて、すっかり工作が好きになりました。

本格的に美術の道に進もうと思ったのは、高校生になってからですね。ちょっと話が長くなってしまうのですが……不登校になってしまった友人に寄り添うあまり、自分自身も体調を崩して休学することになって。それで心身ともに落ち込んでいたときに、所属していた陸上競技部の試合を見に行く機会をいただきました。本気で頑張っている同級生を見て、自分も「本気の世界にもう一度身を置きたい」と陸上競技の棒高跳びに復帰したんです。一日中棒高跳びのことだけを考えて仲間と一緒に練習と研究を重ね、最終的には東京都で1位になることができました。

進学先を検討する際に、「棒高跳びぐらい夢中になれる、生涯をかけてできることってなんだろう?」と考えたときに、幼少期の工作に夢中になった感覚を思いだして美大に行こうと決めました。

―最初から東京藝術大学を目指していたのですか?

河瀬:じつは棒高跳びしかやってこなかったので、美大のことをよくわかっていなかったんです(笑)。友人のお姉さんが美大に通っていたのでお話しを聞き、高校3年生の秋から美術予備校に通いはじめました。

ーちょっと遅めのスタートですね。

河瀬:そうですね。なので、現役生の頃はいつもクラスで一番下手でした。その後予備校の同級生に、私立の受験直後なのに絵を描いている人たちがいたんです。話を聞くと、「これから東京藝大っていう、芸術系では日本で一番の大学の試験があるからだよ」と教えてくれて。

それを知った瞬間、「なるほど。じゃあ僕はそこを目指そう」と決意したんですよね。予備校も藝大の受験対策をしている所に移り、トレーニングを重ねました。実力がついたと実感できたのは2浪生の頃。3浪生では少し気持ちにゆとりを持って受験することができました。

浪人したおかげで、東京藝大に入学してからも失敗を恐れずにチャレンジできるようになったと感じますね。

「面白い人がいっぱいいて、楽しいことができる場所」を目指して電通へ

―藝大ではどのような作品をつくっていたのですか?

河瀬:実験的な作品を制作することが多かったです。「こういうものをつくりたい」というビジョンが先にあって、どう現実に落とし込めるのか、あらゆる手法を試して、可能性があるものを掘り下げて実験や分析を繰り返していきました。もちろん、失敗することの方が多かったですが、大学は実験の場だと考えていたのであまり気にしませんでしたね。

当時はデジタルアートやメディアアートがあまり浸透していない頃だったけれど、プログラミングを勉強して、電子工作をしながら作品をつくっていましたね。

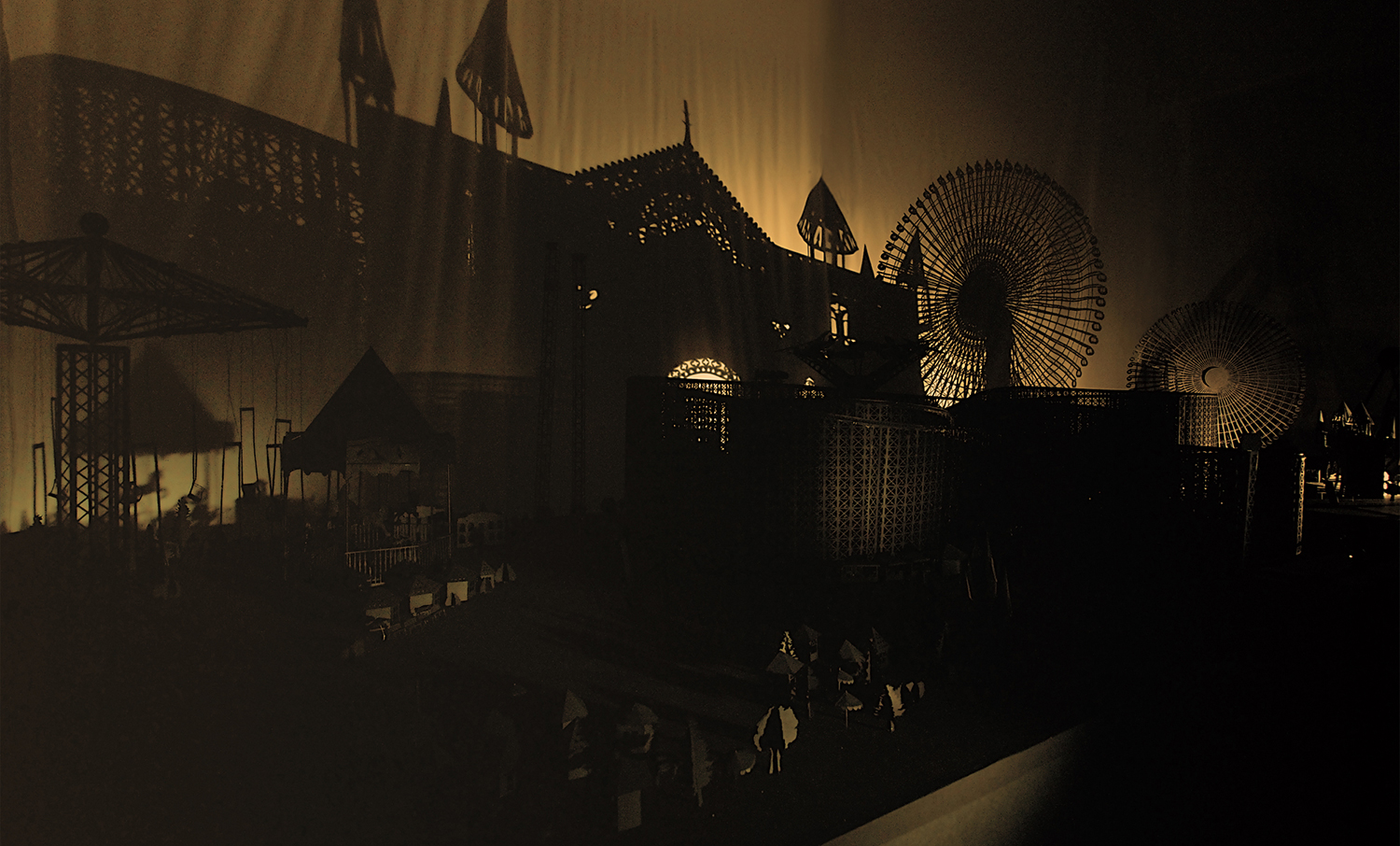

河瀬:卒業制作では空想の遊園地の模型を紙で作って展示空間に置き、照明の演出によって影も含めて見せていくインスタレーション作品をつくりました。展示をした当時は、東日本大震災の直後。どこかでその影響を受けていたのでしょう。楽しい時間もいつかは終わってしまう切なさと、だからこそ楽しい時間を大切にしたい。ということを表現したくて作りました。

―卒業後は電通へと就職されています。作家の道に進む選択肢もあったかと思いますが、なぜ広告会社で働く道を選んだのでしょうか?

河瀬:大学3年生までは世の中にどういう会社があるかも知らなくて、いずれはアーティストになろうかなとか、自分で仕事でもしようかなと思っていたんです。ただ、大学の教授や親、第一線で活躍されているデザイナーの方々に相談したときに「仕事の流れやお金の稼ぎ方を知るためにも、一度会社で働いてみたら」と言われたんですよね。

美術系の人が就職する先としては、デザイン事務所やメーカー、広告会社があったなかで、僕は「面白い人がいっぱいいて、楽しいことができる場所がいい」と思って、広告会社へ行こうと決めて。で、いくとしたら業界トップの企業がいいということで、電通を受けることにしました。

そこでもまた、寝る間も惜しんでポートフォリオに載せる作品を制作し、プレゼンの練習もたくさんしてから挑みましたね。

卒業制作『遊園地』

人と人をつなぐ仕事。リアルなフィードバックにやりがいを感じた

―入社後はさまざまな仕事に取り組んできたかと思います。特に印象に残っているプロジェクトはありますか?

河瀬:入社した直後に携わった『東北六魂祭』です。会社の先輩たちが立ち上げた、東日本大震災の復興のためのイベントで、僕自身も世の中に貢献できるプロジェクトに携わりたいと思い入社直後に手を上げて参画しました。

このプロジェクトは東北の6県を毎年1県ずつまわるというもので、毎年参加していました。最初は師匠の浜島さんと一緒にやらせていただいたのですが、途中からはアートディレクションを任せていただけるようになりました。社会貢献の側面も強かったので、当日も現場での撮影やその日のうちに入稿素材を作るなどに奔走していました。

河瀬:仕事の枠を越え、こういう社会貢献できるプロジェクトに参加してよかったと思うのは、自分たちが本気でつくりあげたモノ・コトで、感動して涙する人たちがいたり、心から「ありがとう」と言ってくださる人たちがいて、喜んでくれた時です。

実務では直接生活者の声を聞くことはなかなか難しいので、そのリアルな経験が僕自身にとっても一生の宝物になりました。

がんサバイバーのためのプロジェクト「LAVENDER RING」にかける想い

河瀬:今も続いている「LAVENDER RING」も、自分にとってたいせつなプロジェクトです。2017年に会社の先輩である御園生さんが、がんになり、当時の上司、月村さんから「がん患者のために、なにかできることはないか」という相談をいただいたことから企画を考えました。

最初にサバイバーの方々や治療に携わるドクターのお話しを聞きながら、どこに本当の課題があるのか考えていきました。そのなかで、現実と私たちの間に意識のギャップがあることに気がついたのです。

当時、ドラマや漫画などの世界では、いずれ亡くなってしまうというストーリーラインでがんが描かれることが多く、「暗いもの」「絶望するもの」という認識が一般的だったんです。そのせいか、がんに関しての団体やポスターなどを見ても、「戦う」とか「打ち勝つ」という言葉がよく使われていました。

河瀬:一方で、医療の現場の話やドクターの話を聞くと、がんは20年前と比べて5年生存率もかなり上がっていたのです。がんになったあとも付き合っていきながら生活が続くことが多くなってくるということをおっしゃっていて、ここにギャップあるなと思ったんです。

実際にがん患者の方々の話を聞いていくと、「薬や治療の話もいいけれど、それより好きなことやおいしいものとか、犬が好き、猫が好きなどの話をしたいんだ」という思いがあったのです。そこで、がんだからといって変に気を使うのではなく、がん患者である前に生活者であり、治療後も付き合っていく病であるという考え方のもと、自分の好きなことを本気で頑張っているがんサバイバーの方々に光を当て、彼らの笑顔を撮影して作品にしていこうと考えたんです。

そこから、NPO法人キャンサーネットジャパンさんや資生堂さんにご協力いただき、少しずつ活動の輪を広げていきました。

「LAVENDER RING」主催、がんサバイバーの姿を写真で発信する『MAKEUP&PHOTOS WITH SMILES 2025』が東京・大阪・愛知で開催決定。写真は2024年の展示の様子。詳細はこちら

―長年プロジェクトに携わり、がんサバイバーの方と交流する中で感じている課題はありますか?

河瀬:2017年頃特に課題に感じたのは、がんに罹患した人の3分の1が離職をしてしまうことです。「もうどうせ働けない」と思って「辞める」人と「あなたはがんだから働けないだろう」と思って会社が仕事を減らすことで「辞めさせられる」ことがあるという情報を見ました。

でも、がんは長く付き合っていく病になっていることもあるし、先々の生活を考えたら働きながら治療をしたほうがいい場合が多いと聞きました。

私自身も小学生の時に同級生を、そして親族をがんで亡くしているので、その怖さや辛さは感じていますが、がんによって「その人らしく生きることを諦めなければいけない」というのは違うのではないか?と考えています。そのためには生活者の意識や社会の仕組みを変えることが大切だと思います。 ※

―活動を続けてきたことで生まれた変化はありますか?

河瀬:もちろん私一人の力でできることは微々たるものですが、多くの方々の得意なことで力を合わせて、最初は数人でスタートしたプロジェクトでしたが、仲間がどんどん増えてきて、今はもう日本各地、世界各地に広がっています。関わり方もさまざまで、イベントの企画や運営をしたい人、ポスターを撮影したい人、イベントの時だけボランディアでサポートしたい人、それからドクターや行政の応援もいただいています。

コミュニティ的なものも数年前から生まれ始めていて、「ラベンダーリング」という思想を広げていくために、継続していくための仕組み化も含めて、できるだけ続けていきたいです。

賞を取ることの良し悪しとMBA

―河瀬さんのプロフィールを拝見すると、国内外で数多くの受賞歴がありますよね。ちなみに、いくつくらいの賞を獲得されたのですか?

河瀬:途中から数えるのをやめたのですが、90くらいはあるのかな……と思います。

ーすごい数ですね。賞を意識的に取るようにしていたのですか?

河瀬:最初の頃は上司や先輩から「無名な人が仕事を得るためには、まず世の中に知ってもらう必要がある」と、「賞をとること」を課題にされたことをきっかけに、積極的にチャレンジしていきました。

たくさん企画を考えて、会社の先輩にフィードバックをもらって鍛えていきました。そうして賞をとるようになっていくと、一緒に良いものを作り出し、世の中に貢献サイクルができました。

河瀬:今は賞をとることにこだわっていませんが、振り返ると、賞に挑戦することで世の中ではどのような作品が価値を生み出し、褒められているのかを知ることになります。芸道の修行における守破離になりますが、自分が良いものを作るために、まずは良いものを知ることから始まるので、クリエイティブの力が鍛えられたと思います。また、クリエイティブの仕事は同じ定規や数字で測りにくいところもあるので、賞の獲得はキャリア形成に有利に働くと思いますし、転職する人にとってもメリットがあると思います。

一方で賞をとったことで慢心してしまうと、成長が止まってしまうデメリットもあるなと感じていて。仕事は条件も場所も対象も毎回違うもの。いつもフラットに考える必要があるのですよね。だから私はトロフィーや賞状は全て倉庫の奥底にしまい、常に新鮮な気持ちで挑めるようにしています。それぞれの側面を理解しながら賞に取り組むといいかもしれませんね。

―MBAも取得されています。どのような目的があったのでしょうか?

河瀬:昔からいつかは自分でもビジネスをしてみたいという思いがあったし、仕事でも経営者の方々から相談を受けることが多くて。クリエイティブのスペシャリストとしてだけでなく、会社の未来を一緒に考えたり、戦略を考えたり、新しい事業やサービスに落とし込む時話をするためにも経営者としての視点を身につけたいと思うようになり、コロナ禍で少し時間ができたのを機に、夜間で早稲田大学の大学院に通いMBAを取得したんです。

特に入山ゼミで学んだ思考の軸や、抽象と具体を行き来する能力が仕事にも役立っていますし、感覚的なことを理論や哲学を背景にロジカルに説明できるようになり、プレゼンテーションの説得力が増したと感じています。

ブランド「Kewai」設立。自身のブランドで目指すこと

―ご自身のプロジェクトとして2024年に株式会社Kewaiを立ち上げられ、クリエイティブディレクターとして活動しています。

河瀬:Kewaiは、自然の気配を生活に取り込むことを目指して立ち上げたブランドです。きっかけは子どもが生まれたことでした。育休をとって子どもと公園を歩くというかけがえのない時間を過ごすなかで、身近に今まで見過ごしていたこんなに素敵な景色があったのかと改めて感じて。そんなちょっとした感動をなにかかたちにしていけないか?ということで、実姉の協力を得てブランドを立ち上げました。

最初に作ったプロダクトは、桜が見たくても見られない人、自然の気配を感じたい人がいる場所として、病院やホテルに置かれることを想定してつくりました。現在は春の気配を感じる椅子や花器など4つのプロダクトを展開していますが、今後は日本の文化や思想に根ざした製品を開発し、世界に発信していきたいですね。

河瀬:それから宇宙空間や閉鎖環境など、自然のない場所にも製品を届けたいです。毎日のようにAIと会話する時代だからこそ、人間の身体性を大切にしたいですし、人間の感覚を超えたところにあるものの1つが気配というふうにとらえてブランドを展開していきたいです。

日本の文化は思想にものすごい価値があると僕は思っていて、春の気配を感じるシリーズも、満開の桜ではなく、花が散る瞬間を閉じ込めています。そういう美意識こそ世界に誇れるものだと思って、現代的なテクノロジーも使いながら、日本の職人さんたちと一緒にものづくりをしていきたいと思っています。

―会社員としての仕事、ボランティア、経営、教育と多岐にわたる活動をされているのですね。そんな河瀬さんにとって、デザインの仕事の本質はどこにあると思いますか?

河瀬:やっぱり人のことを想い続けること、言葉にすると恥ずかしいですけれど「愛」だと思うんです。人のためを思って、愛を持って考えて、よくしていく。この人はきっと困っているんだろうな、こうしたら嬉しいかな、こういう仕組みなら気持ちよく使えるかなとか、そういうことをずっと考えながら仕事に取り組むことで、嬉しい、楽しい、困りごとが減ったという反応をいただけた時に、いいデザインができたと思いますし、これはどんなシーンでも活きる考え方だと思うんですよね。

Back number

デザイナーに会いにいく

40年で1万5,000冊を手がけたブックデザイナー・鈴木成一。「デザインは必要だが障害にもなりうる」

大切なのはリサーチと愛。大島依提亜に映画ポスターやパンフレットのデザインの仕事について聞く

「自分だからできることとは?」アートディレクター安田昂弘が追求しつづける、デザインと表現のバランス

「フォント」は歴史と生活を紐解きながらつくられる。書体デザイナー・大曲都市に聞く文字をつくる仕事

「雑誌は世界の入り口になる」デザイナー・米山菜津子さんに聞く、エディトリアルデザインの面白さ

JAGDA新人賞2024を受賞した岡﨑真理子に聞いた、「編集的」なデザインのあり方