第一線で活躍するデザイナーのキャリアや作品について深ぼる連載「デザイナーに会いにいく」の第2回。ご登場いただくのは、グラフィック・エディトリアルデザイナーの米山菜津子さん。

出版不況と言われて久しい昨今、エディトリアルを数多く手がける米山さんはどのようにキャリアを築いていったのか。

「雑誌や本がつくりたい」という思いをぶれずに持ち続け、現在は書籍や展覧会図録など、多くの出版物のデザインに携わる米山さんの言葉からは、雑誌や本に対する愛情と、雑誌をつくることの根源的な面白さを知ることができた。

- 取材・テキスト:吉田薫

- メイン写真:Takuroh Toyama

「紙はもうダメ」。紙媒体衰退のなかですごした新人時代

ー米山さんが働きはじめたのは何年ですか?

米山:2003年の4月です。『Cap』という雑誌のエディトリアルデザインを多く手がけている会社に入社しました。雑誌のデザインに興味があったので、よく読んでいた雑誌のデザインを手掛けているところに連絡して就活をしました。

『Cap』は当時は1冊通してデザインを手掛けている媒体が7誌くらいあって、日本のエディトリアルデザイン事務所としては規模が大きめで。『Casa BRUTUS』とか『STUDIO VOICE』とか。あと『GQ』や『VOGUE』などコンデナスト社の日本版が発刊するタイミングで、そういう案件も多かった時期でした。

ーいわゆるカルチャー誌が多かった?

米山:そうですね。マガジンハウスやINFASなど、いわゆるカルチャー系に強い出版社との仕事が多かったです。

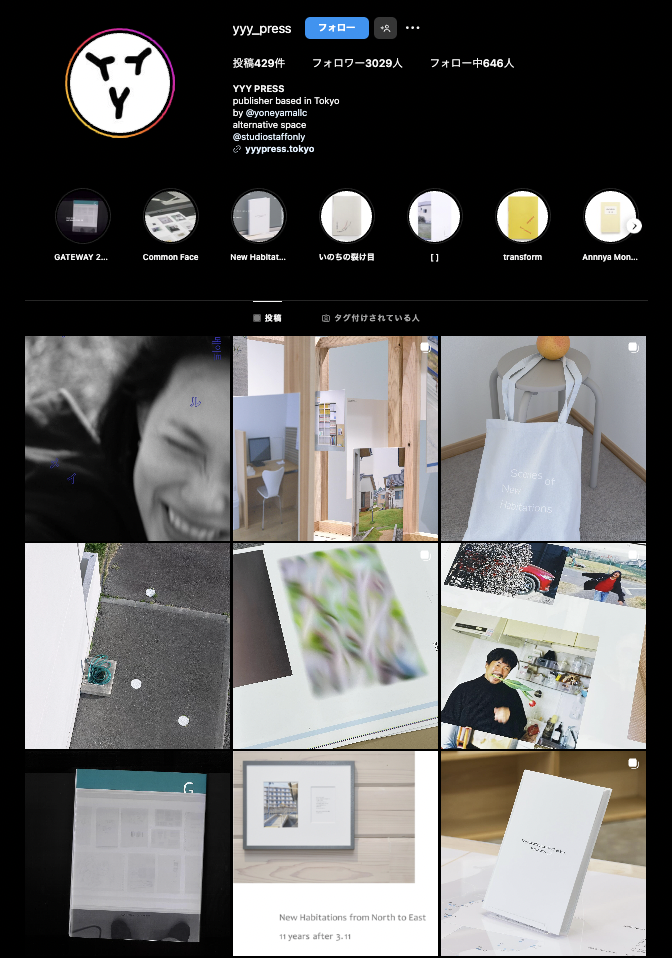

グラフィック・エディトリアルデザイナー米山菜津子さん。2003年東京藝術大学デザイン科卒業。デザイン会社2社を経て、2014年にデザイン事務所YONEYAMA LLC.を設立。出版レーベルYYY PRESS、オルタナティブスペースSTUDIO STAFF ONLYも運営する 写真:Local Artist

米山:雑誌って1970年代から80年代ぐらいまでは、対象読者の年齢層とか取り上げるジャンルで区切っているものが多かったんですけど、だんだんいろいろなジャンルを横断して掲載しながらも独自のカラーがしっかりある、いわゆるカルチャー誌が増えてきたように思います。私はそういう雑誌を高校生から読むようになって。90年代後半の、カルチャー誌が勢いのあるときの読者なんです。なので念願叶ってという感じではあったんですけど

ー入社してからはどんな雑誌を担当されたのですか?

米山:じつは、『Cap』在籍時代は雑誌の編集には携わっていないんです。雑誌の仕事はチーム制で、みんな編集部に出向して仕事をしているようなかたちで。チームに空きがなかったので、入社してからはカタログやムックなど単発のデザインをやっていました。

「いつかは私も雑誌を」という思いはあったのですが、2004年頃に、雑誌の休刊・廃刊が続いた時期があって。WEBが盛り上がってきた頃だと思います。

ーCINRAが創刊したのは2003年です。WEBメディアが登場しはじめた時期なんですね。

米山:「これからの時代はインターネットだ」「紙はもう終わりだ」と言われだして、ちょっとずつ紙媒体が減ってきたときでした。事務所の仕事も減少傾向だったのですが、当時の自分は24歳でバリバリ働きたい時期。その頃、家族の体調不良などもあって急に焦ってこれからの人生を考えだし、じゃあもっと幅広いことができるところで頑張ってみようかな、と思い転職を決めました。

『雑誌をデザインする集団キャップ』(ピエ・ブックス / 2004年)

『GINZA』で知った、雑誌づくりのグルーヴ感と同世代と働く楽しさ

米山:その後は、『PLUG – IN GRAPHIC』というデザイン事務所に入りました。資生堂でアートディレクターを務めていた平林奈緒美さんと、『タイクーングラフィックス』というデザイン事務所出身の関口修男さんのお2人が代表を務める会社で、CDや書籍、ファッションブランドのカタログデザインからコスメブランドのクリエイティブディレクションまで、本当に幅広くお仕事されていました。

ー米山さんもいろいろなお仕事を担当されたと思うのですが、なかでも印象深い仕事はありますか?

米山:雑誌『GINZA』のデザインです。入社して5年目の2011年に、『GINZA』が中島敏子さんというエディターを編集長にむかえてフルリニューアルしたのですが、そのタイミングで平林さんにデザインの依頼がきまして。「米ちゃん、雑誌得意でしょ」と声をかけていただいてチームに参加することになりました。

このとき、ほとんど初めて同世代のライターや編集者、フォトグラファーとお仕事をしました。それまでは上の世代の方とばかりご一緒していて、それはそれで勉強になってよかったのですが、やっぱり同世代といろいろやるのは楽しいなと感じましたね。

その仕事はほかとは違って、クライアントと受注者という関係性をこえて、ひとつのチームで仕事する感じだったんです。みんなでわいわい話し合いながら進めていく、グルーヴ感がすごく楽しくて。

ーめちゃくちゃ羨ましいです(笑)。

米山:学園漫画みたいでした(笑)。編集者もスタイリストもフォトグラファーも、一人ひとりキャラクターがあって、出てくる企画も個性が立っていて刺激的でした。

ー『GINZA』にはどれくらい携わられていたんですか?

米山:2年半ほどです。PLUG – IN GRAPHICにはトータルで7年半ほど在籍して、自分のなかで「やりきったな」と思えたタイミングで独立しました。

ちなみに独立したあと、そのとき会っていた同世代の編集長(河田沙弥さん)とまた2018年の『GINZA』のデザインリニューアルに携わることになったんですが、そのときもすごくいいチームでやらせてもらって。雑誌制作のダイナミズムみたいなものを感じた経験が、今に繋がっていると思います。

セルフパブリッシングはバンド活動。出版レーベル「YYY PRESS」を立ち上げた理由

ー独立した1年後の2015年に出版レーベル『YYY PRESS』を立ち上げていらっしゃいます。ご自身でレーベルをやろうと思ったきっかけはありますか?

米山:2010年代ってひとりで出版を始める人が増えた時期だったんです。出版業界全体がシュリンクしてきて「いよいよ雑誌の継続が大変」となってきたんですよね。出版社にいる編集者も、以前であれば自分の企画を通せるぞってぐらいの年齢の人も、企画が出せない、ちょっと冒険するような本がつくれないという状況で。でもその頃、少部数でも発注できる印刷会社が増えてきたり、それまで新規参入が難しかった流通面も個人で書店を始める人が増えて柔軟になってきたりということが同時多発的にあって、ひとりでなんとかやっていくことが可能になってきたんです。

米山:私もやっぱりカルチャー誌的なものがつくりたいという思いがずっとあって。でも、待っていてもそういうチャンスはもう来ないだろうと思ったので、自分で出しちゃおう、と。当時は衝動的にやってしまったという感じだったんですけど、いまあらためて振り返ってみるとそういう流れだったかなと思います。

ー自分でできるだけのスキルやノウハウも身につけたぞ、というタイミングでもあったのでしょうか?

米山:うーん、それもあるのですが、私が出版をはじめる少し前から、リトルプレスみたいな、チームで自分たちの好きな本をつくるようなシーンがあったんですよね。だから、インディーズのバンドみたいに、「仕事にならなくてもやりたかったらやればいいんだ」と思えたんです。なのでYYY PRESSもバンド活動みたいな感じかもと思いながらやっています。

「ページをめくった先で世界が広がる」雑誌の原体験をつめこんだ『GATEWAY』

ーインディーズバンドって表現いいですね。YYY PRESSとして初めて出された出版物は『GATEWAY』ですか?

米山:そうですね。友達や仕事で知り合った人に声をかけたり、SNSで見つけた人にアタックしたりしました。

雑誌って、読んでいるときは1人なんだけれども、その先でいろんな世界がひろがっていく感じが私はすごく好きなんです。そこに載っているものすべてに興味があるかどうかは関係なくて、ページをめくった先で世界が広がる感じがいいなと思っていて。そういう原体験を『GATEWAY』に投影しています。

オムニバス書籍『GATEWAY』(2015年)。アーティスト・近藤聡乃、漫画家・今日マチ子、ビューティーライター・AYANA、中里周子によるファッションブランドなどが参加

ー『GATEWAY』という名前もまさにですね。

米山:じつは、タイトルが最後ギリギリまでなかなか決まらなかったんですよ。でも1号目でファッションシューティングをしてくれたチームが、表紙のこの写真を撮ってきてくれて。古着のスタジャンにたまたま入っていた単語なのですが、これを見た瞬間「GATEWAYって『出入り口』って意味なのか、いいじゃん、採用」って(笑)。

ー探してた言葉が偶然見つかったんですね!

米山:つくりたい雑誌の根幹と合わさる言葉が、ピッタリ見つかったという感じですね。

ー雑誌をつくる過程で見つけていくというスタンスも素敵です。

米山:つくりながらコミュニケーションをするっていうのがすごく楽しいです。雑誌をつくりながら雑誌づくりとは何なのかを考える、ちょっとメタ的な活動というか。

2015年の創刊号に続き、16年、17年と連続で刊行。第4号は2020年12月に刊行された

ーお話を聞いていて、米山さんにとって『GATEWAY』は実験場みたいな感覚もあるのかなと思いました。

米山:そうですね、それはあると思います。あるとき友人に『GATEWAY』について、「場所をつくったということが大事だよね」と言ってもらえてすごく納得しました。

衝動的にはじめたものだったので、最初は自分もどうしてこれをつくっているのか言語化できてなかったんです。でも号を重ねるうちに、『GATEWAY』を介していろいろな人と出会って、たくさん会話を重ねて、活動に共感してくれる人や感性が同じ仲間みたいな人たちに出会えました。それは場を持ったからなんだろうな、と思います。

『GATEWAY』の5号目が2024年5月に刊行された。テーマは「記憶の可塑性」。写真家・川島小鳥、スタイリスト・小山田孝司と写真家・新津保建秀、デリダ研究者・森脇透青らが参加

アートも雑誌も、世界を見る入り口になる

ーYYY PRESSでは写真集などアートブックも出されていますよね。

米山:『GATEWAY』を通して知り合った写真家やアーティストに作品を見せてもらって、自分のデザインで本にできたら面白そうだなと思えたときに、一緒につくることが多いです。

ー自分のペースでつくられているのですね。

米山:本づくりにおいては「マイペース」であることや、「生っぽさ」は大切にしています。往往にして気持ちがのっているときにいいものができるという実感がありますし、スピード感や興味をグッと持ちながらものをつくれたときに「逃したくない瞬間」みたいなものが生まれるときがあって、そのスパークを「本」っていうかたちに残したいと思いながらつくっています。

松本直也『Transform』(YYY PRESS / 2019年)。写真家・松本直也が、父が創作したオブジェを撮りおろしたもの

『New Habitations:from North to East 11 years after 3』(YYY PRESS / 2023年)。アーティスト / 詩人の瀬尾夏美と写真家・トヤマタクロウが東日本大震災で被災した東北沿岸部を訪れ、そこで見聞きしたものを写真と言葉にし、1冊にまとめた作品

ー最近ではアーティスト・毛利悠子さんの展覧会や作品のデザインなど、アート関係のお仕事もされていますが、『GATEWAY』から広がっていったのですか?

米山:いえ、アート関連のお仕事が増えてきたのはここ2、3年で、それまではほとんどありませんでした。『GATEWAY』が直接的なきっかけというわけではなくて、いろいろとやってきた仕事がなんとなく繋がっていったという感じだと思います。最近、同世代のアーティストと本をつくる機会が増えてきてとても楽しいんですが、そのきっかけのひとつは2021年に東京オペラシティで開催された『千葉正也 個展』の図録の制作を担当したことです。制作前に千葉さんから、作品やご自身の制作についてや、どういう図録の在り方がいいと思うかなどいろいろとお話をうかがってからつくりました。出来上がった本は千葉さんご自身も気に入ってくださったし、反響もあったのですごく嬉しかったですね。いい対話をするといいものができるんだ、という実感が持てました。

展覧会の図録は、内容と装丁の関わり方がユニークなものが多いし、チャレンジングなことも許される場なので、やりたかった仕事のひとつで。いい流れがきたな〜と思っています(笑)。

米山さんが手がけた『千葉正也 個展』(2021年)の図録

ー本当に自然とアートにも関わるようになったのですね。以前、プライベートで米山さんとお話ししたとき、たくさんのアートを見ていらっしゃるんだなと思ったのですが、印象に強く残っている作品などはありますか?

米山:川村記念美術館でみた(ゲルハルト・)リヒターの展覧会ですね。『絵画の彼方へ』という展覧会だったと思います、これは2005年か。あと、2004年のオペラシティでのヴォルフガング・ティルマンス『Freischwimmer』展。どちらも、何がよかったのかをいまだに説明できないんですけど、展示空間で体感した衝撃が体に残り続けていて……でも言葉にできないこともあるよねって思いますね。説明して「わかった」ってなるとつまらない気もします。

思えば本をつくるときも、イメージの集積やページの集積で伝えたいことが伝わるといいな、みたいに抽象的なイメージやニュアンスを、抽象的なまま置き換えるみたいなことができないかと考えながらつくっています。なんでこれがいいと思うんだろう、と考え続けることも大事だし。

第60回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館展示、毛利悠子による個展『Compose』(2024年)のアートディレクションとデザインに関わった

米山:あと、特定の作品ではないんですけど、アート作品を通して「ものの見方、捉え方」を更新していく機会をもらえるのも面白い点だと思っています。

ちょっと小話みたいになってしまうのですが、高校生のときに通っていた美術予備校で「自画像」の課題が出て。10代の多感な時期に自分の顔を見るのってある種苦痛だったし、モチーフとして面白くないなあとか思いながら苦戦していたんです。そのとき講師の方に「全然ちゃんと見ていない。こういうもんでしょっていう描き方をしてのがわかるよ。それじゃいい絵には絶対ならない」と言われて、自分としては結構な衝撃でした。面白いと感じる作品をみたときも、美術予備校で経験したときと同じような衝撃があると思っています。アートを見ることは、社会の枠組みをずらして考えてみたり、ものを違った視点から見たりできるきっかけになるので、自分が凝り固まってきたな〜と思ったら何かしらの作品に触れるようにしています。

クリスチャン・マークレー『トランスレーティング[翻訳する]』のフライヤー。米山さんは展覧会のアートディレクションとデザインを担当した

ー米山さんにとってアートも雑誌も、世界をみる入り口になっているんですね。最後に漠然とした質問で恐縮なのですが、今後チャレンジしたいことややってみたいことを教えていただきたいです。

米山:先のことってあまり考えないでやってきているので、ずれた答えになっちゃうかもしれないのですが、作家さんやデザイナーの回顧展に行くのが好きなんです。初期から晩年の作品までを流れで見ると、晩年にプリミティブなものをつくりだす人が一定数いて。あれはすごい憧れますね。

自分の年齢や社会情勢、時代などいろいろなものと対峙して格闘してきて、最後にすごくシンプルになる。でもシンプルだけど核心をついたものをつくっている。私も最終的にそういうふうになれたらいいな、と思っています。

Back number

デザイナーに会いにいく

40年で1万5,000冊を手がけたブックデザイナー・鈴木成一。「デザインは必要だが障害にもなりうる」

「人想い」がすべての原点。アートディレクター河瀬太樹が実践するデザインの本質と多領域への展開

大切なのはリサーチと愛。大島依提亜に映画ポスターやパンフレットのデザインの仕事について聞く

「自分だからできることとは?」アートディレクター安田昂弘が追求しつづける、デザインと表現のバランス

「フォント」は歴史と生活を紐解きながらつくられる。書体デザイナー・大曲都市に聞く文字をつくる仕事

JAGDA新人賞2024を受賞した岡﨑真理子に聞いた、「編集的」なデザインのあり方