- 取材・文:山本梨央

- 撮影:豊島望

- 編集:佐伯享介

医療の現場で本当に使われるデジタルヘルスをつくるため、リアルな現場に耳を傾ける

―ドクターズはデジタルヘルス、医療に関わるDXを主軸とした会社とのことですが、創業に至った経緯をお聞かせください。

柳川:もともと私は長野県の大学病院で臨床医をしていました。東京や大阪などの大都市のように、すぐそばにたくさん総合病院があったり、それこそ1つの駅に大学病院が複数あったりするような医療は、地方都市では提供できていません。クリニックが歩いていける距離にないこともあるので、公共交通機関を乗り継いで、2時間、3時間、場合によってはそれ以上かけて病院に来るような人もたくさんいる。総じてどうにか来てくださった患者さんたちを、お医者さんのマンパワーで、当番や当直の回数を増やして、なんとかたくさんの人数を診る。そんな現場を肌で感じて、このままでは地域医療ひいては日本の医療が持たない、と感じました。

代表取締役社長兼CEOの柳川貴雄さん。2007年信州大学医学部医学科卒業。2009年信州大学付属病院にて初期研修過程終了。脳神経外科専門医資格も取得し、これまでに2500例以上の脳外科手術を執刀。2016年に一般社団法人IoMT学会を立ち上げ、理事就任。IoTと医療の連携の普及に努める。2018年7月からは、株式会社ZAIKENを創業。超小型遠隔連続心電図デバイスを用いた遠隔IoT連続心電図検査サービス「医心電診」を運営。2019年10月にドクターズ株式会社の事業を開始し、600名以上の専門医を中心とした日本初のシステムである医療専門家クラウドソーシング事業を立ち上げ、さらにオンライン病院プラットフォーム「Doctors Station®」を展開。デジタルヘルス分野での、あらゆるデジタルヘルスサービスの開発から流通そして利用に至るまで一気通貫での支援を実施し、超少子高齢化新時代に向けた医療・ヘルスケアのデジタル化を推し進めている。

伊東:私はもともと、オラクルというシリコンバレー発の会社でITに関わっていました。シリコンバレーでは価値観、仕事、仕組みなど、さまざまな物事をダイナミックに変えていくんですよね。そういった変化の動きを身近に感じながら、もし自分で事業をするなら医療に関わりたいと思ったんです。「医療を仕事にする=医療従事者」という選択肢しかないと思われがちですが、医師でなくても医療に関わることができるし、それはやりがいがある仕事のはずだと思いました。その後、ソーシャル医療プラットフォーム事業を行なうエンブレース株式会社を創業しました。やがて柳川と出会い、意気投合してドクターズの立ち上げに至ります。

取締役兼COOの伊東学さん。1994年大阪大学理学部数学科卒業。同年日本オラクル株式会社に入社し、エンジニアとしてマルチメディア、ネットワークコンピュータ事業等に従事。インターネット、携帯コンテンツ、医療、出版・印刷等、様々な企業の新規事業立ち上げに携わる。2001年ソーシャル医療プラットフォーム事業を行なうエンブレース株式会社を創業し、代表取締役社長・会長を歴任。医療SNSメディカルケアステーションを日本最大規模に成長させる。2020年1月よりドクターズに参画しCOOに就任。

―ドクターズはどういった問題意識から立ち上げられたのでしょうか?

柳川:世の中では医療に関わるアプリやデバイスが日々開発されています。その中には、見た目はかっこいいけれど現場のリアルに寄り添っていないものも残念ながらたくさんある。私たちは、現場で医療の最前線に立っている医師の方々に実際に使ってもらえる、本物のデジタルヘルスサービスを提供したいんです。

診療における判断を下し、手を動かすのは医師のみなさんである。だからこそ、本物のデジタルヘルスサービスをつくるためには、医師の先生方と向き合ってタイトなパートナーシップを築き、リアルな現場の声を聞き続ける姿勢が欠かせないと考えています。私たちがドクターズという社名を掲げている背景には、医療の現場への敬意も含まれているんです。

―舘谷さん、植田さんは転職で入社されていますが、どんなきっかけがあったのでしょう?

舘谷:私は2年前からジョインしたのですが、前職はレジャー関連でした。実は、転職を考えていたときには医療に絶対に関わりたいというわけではなかったんです。でも、転職活動中に柳川と話して医療の本質を知り、強い関心を持つようになりました。レジャーではサービスを提供する先のお客様一人一人によって何が正解なのかがバラバラ。一方で、医療は極論「生きる」「より長生きする」という指針が業界全体に1本通っている。仕事の本質を突き詰めていく上で、わかりやすいし、そこに自分もトライしてみたいと思って入社しました。

執行役員の舘谷ちひろさん。2016年中央大学文学部卒業。学生時代のアプリ企画・運営等の経験を活かし、株式会社JTBにて東京都の推進事業である& Tokyo事業等で「観光×IT」を中心とした施策を企画。その後、国策事業を専門とする部門にて中央省庁・外郭団体などと正対し社会課題に資する国策連動の受託事業開発・運営を経験。2021年4月ドクターズ入社し、現在の医療構造における課題を「医療エキスパート」×「テクノロジー」で解決する「医療DXプラットフォーマー」となることをミッションにプロダクト開発を担うプラットフォーム事業部を立上げ、2022年9月に執行役員に就任。

植田:私はデザイナーとしてものづくりをしていくなかで、自分がつくったものでたくさんの人に笑顔になってもらいたい、という想いが原動力としてありました。以前は中古マンションを取り扱う不動産系のサービスでデザイナーをしていたのですが、中古マンションを買うという行動をするのは都心のほんの一部の人だけです。そんななか、知り合いから紹介され副業でドクターズの仕事を手伝い始めました。ドクターズの仕事を通じて初めて医療というものに関わる中で「医療サービスなら地方にいる自分の家族や友達にも使ってもらえるし、より多くの人を笑顔にできるのでは」と考え、入社することにしたんです。

チーフデザイナーの植田皓生さん。都内プロダクションにてナショナルクライアントのWebサイトの企画・制作、デジタルコミュニケーション戦略、ブランディング・プロモーションにアートディレクター/デザイナーとして携わる。その後「もっとユーザーと近い距離でモノづくりがしたい」と転職を決意し、2018年10月からFinTechサービスを運営するVALUにプロダクトデザイナーとして参画。2020年にツクルバ入社。中古住宅のオンラインマーケット「カウカモ」のプロダクトデザイナーとして、Appの機能改善やリニューアル等に携わる。2022年にドクターズ入社後、「Doctors Creative Studio」を立ち上げ、チーフデザイナーに就任する。

大阪府にはコロナ感染者のオンライン診療プラットフォームを提案、多くの患者を救った

―デジタルヘルスの領域において、ドクターズは幅広い事業展開をしていらっしゃいます。具体的に、どんなお仕事をされているのですか?

柳川:まず前提としてお伝えしたいのは、ドクターズは1つのアプリやサービスだけを提供している会社ではないということ。いま、日本国内では日々いろんなデジタルヘルス製品が生み出されています。そのなかには、実際に活用されれば患者さんにとって利便性があり、医療現場の負荷を軽減することができるものもあります。でも結局使われていなかったり、市場に広がっていなかったりするものがほとんどなんですね。非常にもったいないというのが現状です。

私たちが実現したいのは、そういったデジタルヘルスのサービスがしっかりと、本当に現場で使われるための大きな土壌づくりをすることなんです。

伊東:自社サービスとして、プラットフォームとなるシステムを構築したり、「エキスパート医師」と呼んでいる、医療現場の変革を望む専門医たちを中心とした医師ネットワークを構築したりしています。

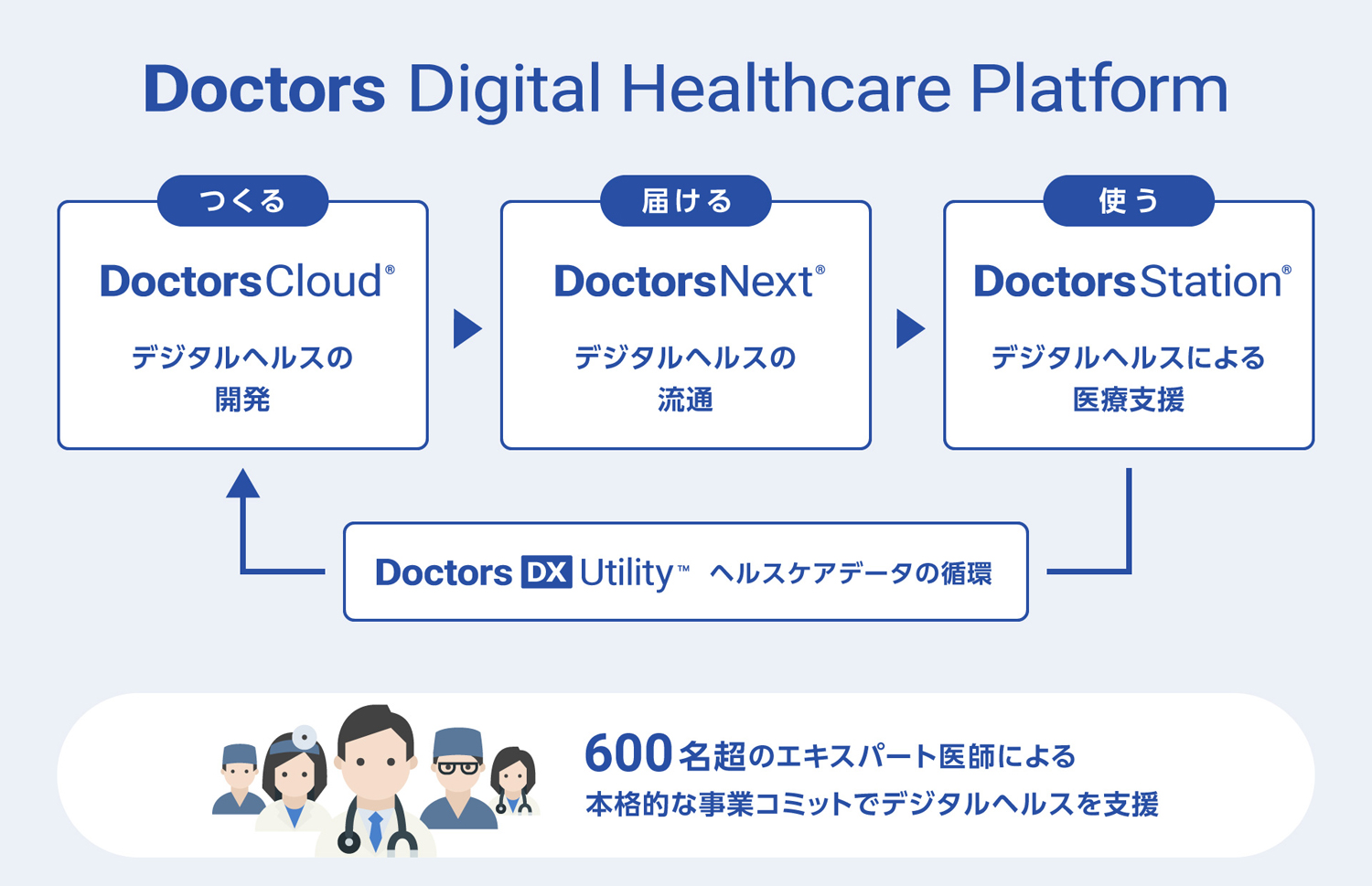

デジタルヘルスサービスの開発支援、流通・販売、オンライン医療支援をワンストップで提供するプラットフォームを構築している。

伊東:また、アプリ開発をしているなかでマーケティングやUI/UXの部分で課題を持っていらっしゃる企業・団体から依頼されたお仕事もしています。自社事業と受託という両輪を回していくからこそ、医師たちの声を適切に反映できていると思います。

舘谷:受託の案件としては、たとえば大阪府からの依頼で「Doctors Station®」という医療支援プラットフォームを導入した事例があります。新型コロナウイルス感染症が広がった影響で、当時の大阪府には重症の方が病院に行けなかったり、軽症の方が診療を受けられなかったりするという課題がありました。

Doctors Station® を活用した新型コロナウイルス感染症の若年軽症者オンライン診療サービスを大阪府に提供。

舘谷:その際にオンライン診療プラットフォームをご提案したことで、エンドユーザーである患者さんはクイックに診療を受けることができました。遠隔で医療が受けられて、処方箋も出せて、薬もご自宅に届けられた。毎日何千人もの患者さんに受けていただけるよう、エキスパート医師のネットワークを使ってオンライン診療ができるよう支援していました。

老若男女、医師も患者も迷うことなく使えるデザインを

―現場の声を聞きながら、UI/UXを考え抜いているからこそスムーズな導入が実現できているように感じます。デジタルヘルスにおける、デザインの重要性はどんなところにあるのでしょう?

柳川:たとえば電子カルテが出始めたばかりの頃は、エクセルをただベタ貼りしただけのようなUIのものも多かった。使いづらかったし、見た目もよくなかった。

かといって、デザインが尖りすぎて、高齢の医師の方々が使いづらくなってしまってもいけない。実際に使ってもらうためには、現場の視点も取り入れた、考え抜かれたデザインでなければいけません。

伊東:デザインをする上でも仕様設計をする上でも重要なのは、患者さんや医師のマインドを深く理解しているかどうかだと思います。

たとえばあるアプリの開発で、患者さんのリストという機能があったとする。そこで患者さんがお亡くなりになったときにその患者さんのアカウントを「削除」ボタンで削除するというのは、アプリの設計では普通のことかもしれません。しかし医師のデリケートな心理状態を考えれば、そんな無機質な表現にはならないはずです。

医療におけるデザインは、そういった気配りの連続です。

植田:若年層の方から年配の方まで誰でも使える、さらに、ユーザー自身がどうしても使えない場合は家族やヘルパーがサポートできるようにする、というところまで考慮をする必要があります。

それに、サービス上でABテストを実施する場合も、医療に関わるサービスなので「とりあえず、ABテストして数字をみて決めよう」みたいに気軽なABテストはできません。「ABテストで数字が悪かった方」ではその影響で救われない人が出てきてしまうかもしれないからです。命に関わる仕事だから、つねに緊張感がありますし、細かなところまで徹底的に考え抜く必要があります。

舘谷:難しさもある反面、やりがいもあると思います。いまは大手企業のパートナーもいますし、自治体や、全国の医師とのパートナーシップもあるので、つくったものは確実にたくさんの人に使っていただけます。これからリリースするサービスに関しても、医療者側・患者さん側の双方に広げる準備がしっかりできています。

ドクターズのデザイナーとして関わったお仕事が、多くの人の手に届いて、実際に使っていただけて、医師でなくとも誰かを救う一助となるのは、大きなやりがいと言えるのではないでしょうか。

医療業界での経験がないことも、強みとして生かせる

―社内にはどんなバックグラウンドを持つ方が多いのでしょう? やはり、医療関係の経験がある方が多いのでは?

柳川:現在ドクターズにはコンサルタントから営業、開発などさまざまな職種の社員がいますが、社員の半分以上は医療業界以外から入社しています。医療を知らないから入れない、ということはありません。社内の医師や医療従事者のほか、エキスパート医師とのつながりもあり、医師にヒアリングできる環境が整っています。

むしろ、1つ1つのプロダクトにこだわって、想いを持ってつくろうとしてくれる方であれば、医療業界ではないからこそのセンスを欲している部分もあるといえます。

植田:私も医療のことを何も知らずに入社しましたが、逆に医療のことを知らないからこそ、フラットに患者視点で考えられると思っています。それに、この領域のデザインはまだまだ発展途上。世の中に参考事例が豊富にあるわけではないからこそ、デザインや新しいアイデアで解決していくというのは面白さを感じます。

舘谷:案件は幅広くたくさんありますし、全国の医療従事者と患者さんに広げるための土壌は整っています。デザイナーとして入っていただくタイミングとして、今は一番面白いと思っています。

植田:ドクターズでは社内に「Doctors Creative Studio」というデザイン組織を立ち上げています。ここでは、医療の未来をよりよくするために、医療DXにまつわるナレッジの共有やデザインシステム、ガイドラインを制定し、医療の現場で本当に使われるプロダクトを作ることができる体制を構築しています。ドクターズのデザインチームはこれから本格的に組織化していく時期なので、そういった組織づくりに興味がある方ともぜひ一緒に働いていきたいです。

伊東:「人の命を救う」という究極のやりがいに対して、デザインで力を発揮できる、という場はあまり多くないと思います。医療のDXで多くの医療現場の効率化ができれば、診療を受けられる人が確実に増える。ひいては、「医療」という体験自体のUXの改善にも関わることができる仕事です。そうすれば本当に、医師でなくても人の命を救うことに関われる。デザイナーさんにとっては、またとない面白い仕事だと思いますね。

Profile

デザインの力で、一人でも多くの命を救うスタートアップに参画しませんか?

ドクターズは、医療業界のDXを加速させることを目指し、医師と患者をつなげるプラットフォームづくりや、数百、数千と生み出されるデジタルヘルス技術を使ったアプリなどの開発やコンサルティングなど、総合的に医療DXを支援する事業を展開しています。

私たちが大切にしているものの1つに、「デザイン」があります。医療DXに関わるデザインは、ただかっこいいだけでは現場で使ってもらえません。医師の方々はもちろん、さまざまな地域・年齢・症状の患者さんが使うことを想定することが必要です。

そのために立ち上がったのが「Doctors Creative Studio」です。

「Doctors Creative Studio」では、医療の未来をよりよくするために、医療DXにまつわるナレッジの共有やデザインシステム、ガイドラインを制定し、医療の現場で本当に使われるプロダクトをつくることができる体制を構築。医療の現場で働く医師へのヒアリングも実施しています。

医療で健康を支え命を救うのは、医師だけではありません。私たちは、医療現場の変革を望む、600名を超える「エキスパート医師」たちと日々深いコミュニケーションを取りながら、生々しい医療の現場の声に耳を傾けています。

幸いなことに私たちの仕事は多くの医療現場からの支持を得て、事業開始からたった3年で、医薬品卸大手のスズケンや、みずほ銀行と資本業務提携を結んでいるほか、技術面ではZoomとの業務提携するなど、急速に事業を拡大しています。

いま日本の医療に必要なのは、デジタルヘルスが医療の現場で本当に使われ、人々の生活に根づく土壌をつくること。デザインの力で、医療の現場がアップデートできれば、より多くの人が「より治る」「より生きる」ことができる。そんな志に共感してくれるデザイナーを募集します。

■ Doctors Creative Studio

https://studio.doctors-inc.jp/

■ Concept Movie

https://vimeo.com/782252047