想いを正しく伝える仲介役として。クライアントとユーザーをつなぐハイジ・インターフェイスの仕事

ハイジ・インターフェイス株式会社

- #オフィスがきれい

- #スキルアップしたい

- #若手が活躍できる

- #特集記事あり

- 2025.07.16

- FEATURE

PR

クライアントの想いを、正しくユーザーに伝える「仲介役=インターフェイス」をつくる——そんな理念を掲げて活動しているのが、今年で創業15周年をむかえるハイジ・インターフェイスだ。ウェブサイトやECサイト、アプリにはじまり、VRやロボット、イベント演出など、幅広い制作を担う。

デザイナーとエンジニア2名で創業し、難しい与件も形にする高い技術力を誇る同社。しかし、世の中にとってよい仲介役となるためには、クライアントの想いをしっかりと汲み取る力と、デザイナーやエンジニアたちをつなぎプロジェクトを推進する力が不可欠だ。

本記事では、同社でその役割を担うプロデューサー・宗田明紘氏、ディレクターの北見かほり氏、浅井翔太氏の3名を取材。「よい仲介役」であるために必要なことは何なのか、教えてもらった。

- 取材・テキスト:原里実

- 撮影:鈴木渉

- 編集:吉田薫

アイドル好き、ファッション好きーー「好き」の熱量がプロジェクトの品質を底上げする

—宗田さんはチーフプロデューサー、北見さんと浅井さんはディレクターとうかがっています。どのようなクライアントや案件を担当することが多いのでしょうか?

北見:私はターゲットユーザーの属性に近い案件にアサインしてもらうことも多く、20〜30代の女性向けのECサイトや、ブライダル企業のコーポレートサイトなどの案件を担当してきました。アイドルが好きなので、アーティストのファンクラブアプリをつくるお仕事も担当させていただいたり。

浅井:メンバーそれぞれ、興味のある領域や得意な分野でアサインしてもらったり、「こういう案件があるけど興味ある人いる?」という声かけに手を挙げて参加したり、ということは結構ありますね。

僕自身は入社してまだ日が浅く、あまり多くの経験を積んでいるわけではないのですが、興味のあるファッション系の案件などを担当してきました。

宗田:メンバーの興味関心やターゲットユーザーとの相性を鑑みてアサインすることは、会社としても意識的に行っていることです。「好きなこと」に関しては、やっぱり熱量が品質に与える影響はとても大きいなと思っていて。

宗田明紘さん。2011年入社 / Chief Producer。スポーツ系 / アーティスト系アプリケーション、アパレル系 / 飲食系ECサイト、メディアサイト、コーポレートサイト等の制作を担当。業界の枠を超えた視点と、関係者との信頼構築を軸としたプロジェクト運営により、複雑な要件や新しい課題に対しても確実な成果創出を実現している。

宗田:特に経験が浅い段階では、自分のなかにある熱量をエンジンにして高みを目指す経験が非常に役に立つと思うんです。そうして到達したレベルを基準値にして、今度は別の仕事でもその品質を目指せるように努力していくという。

会社の立ち上げの頃に役員たちが手がけた仕事も、まさに熱量によってドライブしていたので、われわれもそれを見て育っているところはあるかなと思います。

取締役・美馬直輝さんが発起人となって誕生した、睡眠サポートロボット「ネモフ」。ハイジ・インターフェイスは「ラボ活動」の一貫として製造サポートやパッケージデザイン、販売代理を担った。「ラボ活動」ではWEBやアプリにとどまらないインターフェイスの研究と自社製品の開発に取り組んでいる

ビジネスの成功と、広い視点での『全体最適化』。二つを両立させたクリエイティブをつくる

—創業者の美馬直輝さんが書かれた「起業理念」には、「人と人や企業、あるいはモノやサービスとの間に立つ、よき『インターフェイス=仲介役』になろう」といったことが書かれていました。この理念は、具体的にみなさんの日々の仕事のなかにどのように生きていますか?

浅井:やっぱり徹底的にユーザー目線に立つことは大切にしていますよね。その意味で、自分自身の日々の生活者としての気づきや、面白いと思ったことなどをプロジェクトに活かしていこうという姿勢は、まわりの同僚からもよく感じます。

北見:私がよくやっているのは、プロジェクトにアサインされたら、自分が仮にターゲットから少し外れていたとしても、いったんファンになりきってみる。例えば音楽の仕事なら、楽曲をひたすら聞くとか、SNSを全部フォローするとか。

北見かほりさん。2020年入社 / Director。新卒で大手出版社に入社後、よりスピード感のある環境でのものづくりを求めてハイジ・インターフェイスに転職。現在はディレクターとしてサイトやアプリケーションの制作進行を担うほか、コンテンツライティング業務も兼務している。自身のエンターテインメント業界への深い理解とファン心理の洞察を活かし、ユーザーの感情に寄り添ったプロダクト設計を得意とする。編集経験で培った言語化スキルと、熱狂的なファン体験から得た顧客心理への理解を組み合わせ、真にユーザーに響くものづくりを追求している。

北見:ユーザーリサーチの過程でユーザー目線に立つことは当たり前のことではあるのですが、そういったことを当たり前にきちんとやることが大事だと思っています。そうすることで、単に「キレイなデザイン」「使いやすいUI」だけじゃなく、しっかりとユーザーに伝わるものがつくれるのかなと。

宗田:私たちに依頼してくださるクライアント自身、「正解」を持っているわけではないので、言うとおりにつくっても必ずしもいいものにはならないと思っています。最終的にはユーザーの立場に立つことがクライアントの利益になるし、業界や社会の利益にもなるかもしれない。

ビジネスとしての成功と、そうした業界や社会まで含めた広い視点での「全体最適化」。この二つを両立させたいという姿勢があるからこそ、マーケティングやコンサルティングの領域に始まり、実際の制作、そして運用まで一気通貫で担っているのだと思います。

浅井翔太さん。広告代理店での紙媒体制作経験を活かし、2023年にデジタル領域への転身を図りハイジ・インターフェイスに参画。Director。新卒から積み上げたコミュニケーション設計のスキルを土台に、アパレルEC、業務アプリケーションなど幅広いデジタルプロダクトの企画・ディレクションを手がける。

長期目線でユーザーとクライアントのいい関係を築くUX / UIとは

—WEBサイトに掲載されたステートメントに「過度な装飾や、理由のない多機能は苦手です。何度も『これは本当に必要か』と立ち止まります」との言葉があります。この点についても詳しくうかがえますか?

北見:ユーザーは機能が多すぎると、どうアクションしたらいいかわからなくなってしまうんですよね。「こういうのあったら面白いかも」って、つくっている間にいろいろ思い浮かぶことはあるのですが、その都度「ユーザーが求めているものは何か」という根本に立ち返ることはとても大切だと考えています。

浅井:「プロジェクトに対する熱量」という話が先ほどありましたが、熱量が上がるにつれて客観的な視点を失いそうになってしまうこともありますよね。それを防ぐために、「どういった目的で、どういった価値を生み出したいのか」というプロジェクトのコンセプトを掲げて、立ち戻る場所をつくっておくことは大事にしています。

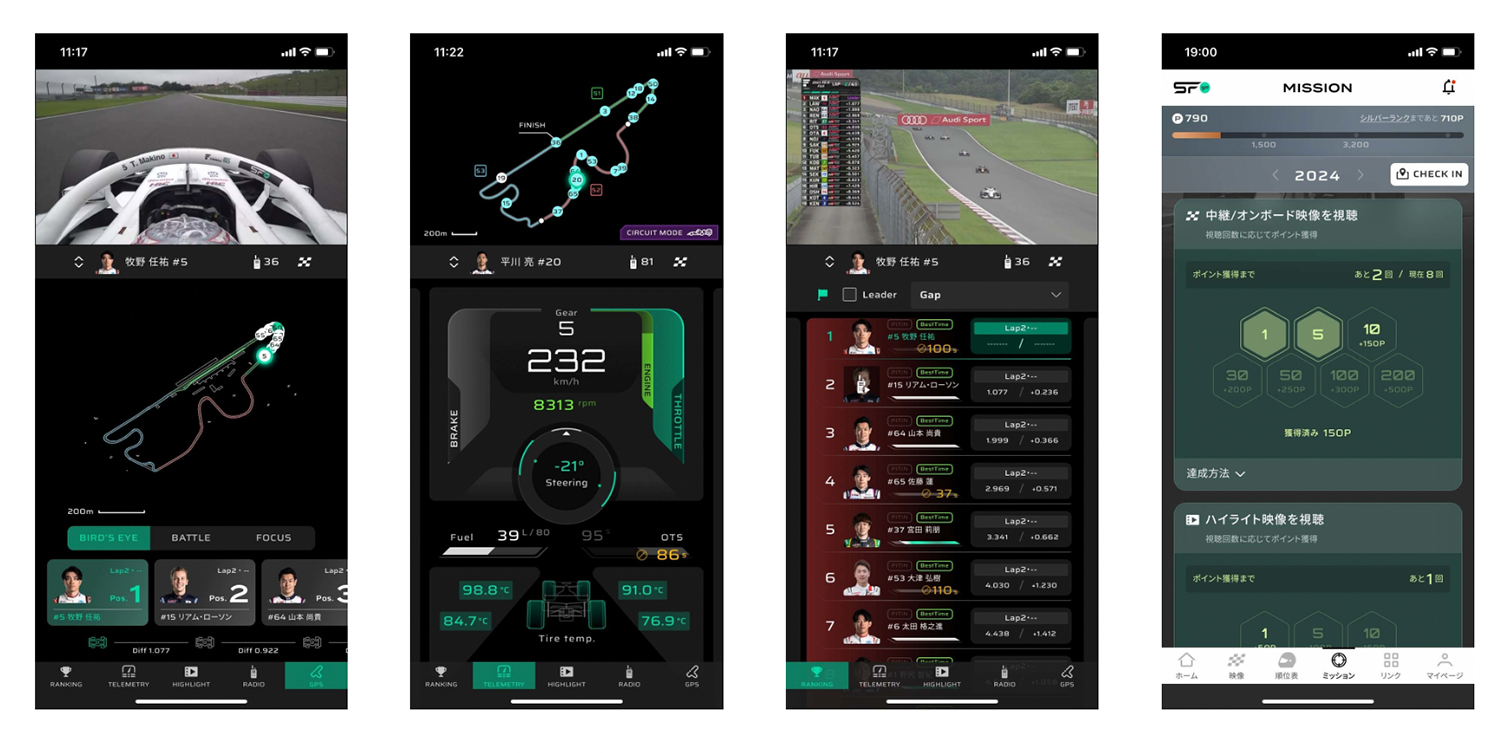

宗田さんがプロデュース / ディレクションを担当したSUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』。ハイジ・インターフェイスが企画・機能検討からUX設計・情報設計・アプリデザイン・ロゴデザイン・フロントエンド開発を担当。SUPER FORMULAは同一スペックの車両で競い合い、チームの戦略やドライバーの技術が勝敗を分けるモータースポーツ。『SFgo』は観客・チーム・大会運営が同じアプリを使用し、レース状況の把握や戦略立案への活用など、個々人で異なる視聴体験を得ることができるプラットフォームとして機能している。本アプリが誕生したことで競技のルールも変更になったとのこと

—なるほど。「ユーザーからのコンバージョンを追求すること」と「シンプルであること」がぶつかることもあるのではと思ったのですが、そういうことはないのでしょうか?

宗田:いや、それはすごくありますよ。日々その戦いですね。大切なのは、「今回つくるものの目的を何に置くのか?」と考えることだと思います。短期的な利益を生みたいのか、長期的なブランディングを優先したいのか。一時的な売上をつくることでその先が開けるフェーズもあるので、そういう場合はあえて短期的なコンバージョンを意識したつくりにすることもあります。

ただ、あくまで僕たちが得意としているのは、長期的にユーザーとクライアントの間によいコミュニケーションを築いていくことなので。そちらのほうを大切にして進めていくプロジェクトが多いということですね。

ディレクターの役割は、職人とクライアントをつなぐインターフェイスであること

—先ほど話にあがった「プロジェクトのコンセプト」をつくるうえでは、どのようなことを大切にしていますか。

北見:例えばコーポレートサイトを制作するにあたって、クライアントのいろいろな部署の方に、仕事内容から仕事のやりがい、こだわり、入社理由までとにかくたくさん話を聞くこと。それによって、会社の「空気」みたいなものが見えてくるんです。

そこで出てきた言葉をプロジェクトメンバーでいろいろな方向から読解しながら、たくさん話し合います。そうすることで、クライアントの期待の「もう一歩先」を行くことができるのかなと。

—その要素を引き出すのが、ディレクターとプロデューサーである皆さんの仕事ということですよね。

北見:そうですね。

宗田:私たちがデザイナーやエンジニア、他にもライターや映像ディレクターなど、制作に関わるスタッフとコミュニケーションをとり、コンセプトの方向づけをしていきます。

そうすることで、制作の実態と乖離しないコンセプトができる。私たちが各担当のプロフェッショナルたちの考えを翻訳するというか、ここでも一つのインターフェイスになるということかなと思います。

「ライティングもできるディレクターになる」。やりたい / なりたいに向かってチャレンジできる場所

—具体的なプロジェクトや、身につくスキルについても知りたいです。それぞれチャレンジングだったプロジェクトについて教えていただけますか?

浅田:印象的だったのは、とあるメガネのブランドの立ち上げのタイミングでECサイトを制作したことです。「どのような人にどのようなものとして届けるべきか」という「ブランド価値」の定義からはじまり、海外向けの販売機能やARフィッティングの機能など売るための技術的な挑戦も行いました。

自分にとってECサイトを手がけること自体が初めてのなか、ブランドの世界観をつくり上げるところから裁量を持ってやらせていただき、とてもチャレンジングでしたが、プロジェクトの舵取りをするディレクターとしての判断力がすごく鍛えられました。

—まだ経験が浅いなか、さまざまな決断を重ねるうえで何を拠りどころにして取り組んでいましたか。

浅井:やっぱり、「誰よりも自分が一番このプロジェクトのことを考えている」「熱量や愛着を持っている」といった自負が拠りどころになったかなと思います。それがなかったらきっと難しかったです。

宗田:クライアントよりもね。「クライアントよりプロジェクトのことを考えている」というくらいの気持ちでプロジェクトに取り組むことが大事だと思います。

—なるほど。北見さんは思い入れのあるプロジェクトはありますか?

北見:私は先ほども少しお話ししたブライダル企業のコーポレートサイト制作が印象に残っていますね。私は「ライティングもできるディレクター」を目指しているのですが、このプロジェクトで初めて、ディレクターとしてコンセプト制作から入りながら、企画書はもちろんWEBサイトに掲載するテキストまで、丸ごと担当させてもらったんです。

北見さんが担当されたクラウディアホールディングス企業サイトリニューアル。「信頼感」「しなやかさ」「遊び心」をキーワードに、クラウディアホールディングス社を象徴するイメージを作り上げた

北見:ディレクターってそれぞれ得意分野がある人が多い気がしていて。開発に詳しいとか、コミュニケーション力に長けているとか、デザインのことをすごくよくわかっているとか。そのなかで、自分には強みがないと悩んだ時期があったんです。でも、もともと文章を書いたり読んだりするのが好きだったので、もしかしてこれならいけるんじゃないかと思って、会社にも伝えて、挑戦しているところです。

実際、クライアントに提案するときも言葉一つで伝わり方や印象が変わったり、WEBサイトのボタン一つ取ってもそこにどんな言葉があるかでわかりやすさって変わると思うので、自分の武器にできたらと考えています。

—それぞれなりたいディレクター像を目指せる環境があるということですね。

北見:そうですね。みんなが同じ理想像を目指す必要はないよってことは、すごく言ってもらっています。

—宗田さんは社歴も長いですが、チーフとしてどのようなことを大切にして仕事をしていますか?

宗田:僕はつねづね、「1+1を2より大きくする」ようなことができたらいいなと思っています。メンバーが仕事を進めるうえで枷になるものがあればそれを取り除くことや、個人の熱量の力で効率を最大化すること、あとは上の立場である代表や役員なども含めて全体がうまく力を発揮できる環境をつくることも含めてですね。

僕は、この会社に対しても、会社をつくってきた人たちに対しても恩を感じているし、「何をやりたいか」よりは「誰とやりたいか」を重視して働いているところがあって、それでもう15年も働いています。

草野球にバンドにバリスターーみんな仕事以外に熱中できることがある

—お仕事ももちろんですが、人も魅力的なのだなと感じます。一緒に働いているメンバーは、どんな人が多いですか。

浅井:すごく印象に残っているのは、入社してすぐに歓迎会を開いてもらったときのことです。メンバー紹介のスライドをつくってくれていたのですが、それがもうめちゃくちゃ面白くて(笑)。

そのときに思ったのは、「人を楽しませることにとことん全力な人たちだな」と。それが仕事のアウトプットにもつながっている気がしています。ただ、ユーモアがありつつも根は真面目な印象がありますね。

北見:そうですね。みんなすごく人が好きだし、面白いことも好きなんですけど、基本的には落ち着いています。「少人数で社内イベントがさかん、社員旅行もある会社」というと「キラキラ」したイメージになりがちかなと思うんですが、そういう雰囲気でもないですね。「誰かといるのも好きだけど、一人の時間も絶対に必要な人」が集まっているのかなと思います。

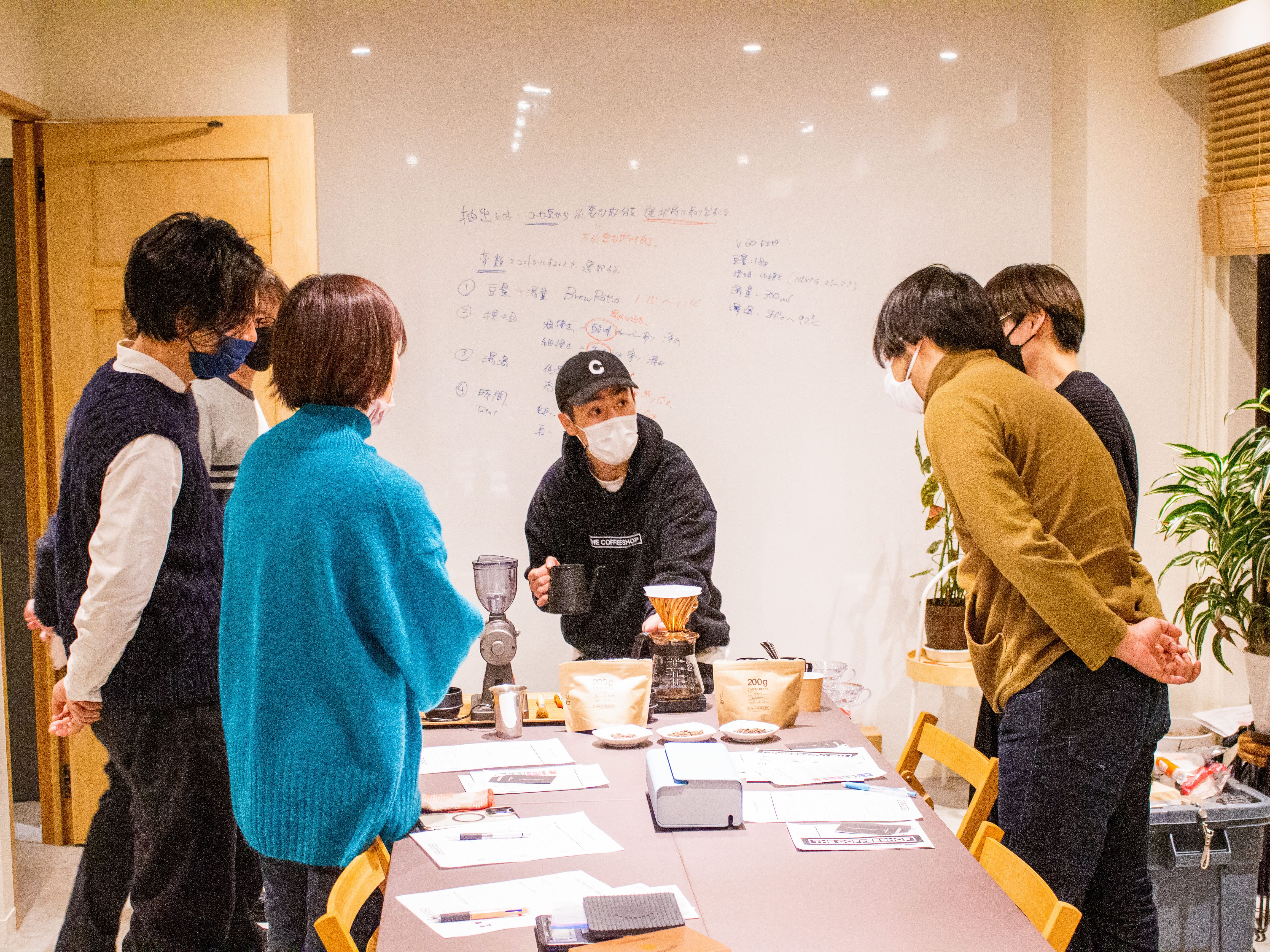

宗田:あとは、仕事以外にも熱中していることがある人が多い気がしますね。草野球球団を運営している人とか、コーヒーバリスタの人とか、結婚式で自作のドレス着ちゃう人とか。僕自身もずっと音楽をやっていて、いまだにライブしていたりもします。

やっぱり、熱中しているものがある人って、「熱中されるに値するものがどういうものか」をわかっている。だからこそ、自分がつくり手になったときにそういうものをつくれるのかなと思います。

コーヒー好きなメンバーが企画したコーヒーワークショップ。バリスタ経験を持つ社員も在籍しており、オフィスには抽出器具や豆挽きなど、コーヒーを楽しむための一式が揃っているとのこと

—最後に、どういう人と働きたいか教えてください。

北見:いまの話にも通じるのですが、話してて面白い人と働きたいです。ハイジで働いている人ってやっぱり熱中してるものがあって、それについて聞くとすごい勢いでいろいろ教えてくれる。そういうふうに、自分の知らないことをたくさん知っている人と過ごせると面白いなと思います。

浅井:僕は二つあって、一つは好奇心が強くて、興味の対象を自ら掘り下げていく力のある人。あともう一つは、共感力がある人。これはユーザーをはじめとするさまざまなステークホルダーのことを想像しながらプロジェクトを進めていくうえで、大切になる力かなと思っています。

宗田:今日の話を総合すると、大きい視点で見られる人、自分で考えて動ける人、そしてAIにできないことができる人ですかね。

僕が言うまでもないですが、いまAIの発展はものすごいスピードで進んでいて、月単位、週単位、日単位でできることが増えています。そんななかで、「人間にしかできないことはなんなのか?」ということを 真剣に考えて仕事ができる人と一緒に働きたいなと思います。

Profile

私たちハイジ・インターフェイスは、人と人、人とモノをつなぐ、インターフェイスをつくる会社です。

クライアントが持つ課題を解決するため、WEBサイトやアプリ、VR、ロボット、イベント演出、映像、グラフィックなどを利用した企画・制作に取り組んでいます。

私たちが大切にしている価値観は「使う人や関わる人、クライアントにとって本当に価値があるものをつくる」ということ。そのために、プロジェクトの企画から開発まで、すべてを社内で完結できる体制が整っています。

クライアントからご相談をいただいた際にはプロジェクトに携わるメンバーが自らクライアントの抱える課題をヒアリングし、リサーチ、分析を踏まえて企画提案や情報設計を行ないます。また、さまざまな業種業態のプロジェクトがあるなかで、最も成果が出るデザインや技術を選ぶことを重視しているため、ときには外部のクリエイターや企業とも連携し、プロジェクトごとに柔軟にチームを構築しています。

ハイジはUI・UXデザインという言葉が浸透する前から、新たなインターフェイスを追求する仕事をしてきました。当時はクライアントの要望も「かっこいいものをつくってほしい」と詳細が決まっていないものも多かったですが、近年では「より多くダウンロードしてもらいたい」「より機能を使ってもらえるようにしたい」など、「どう結果につなげるか」というかたちに変わってきています。

クライアントに寄り添い、目的に向かってともに進んでいくスタイルはいまも変わらないハイジの強みでもあります。さらに高いレベルで課題を解決するためにも、熱意のある仲間を迎えいれたいと考えています。

社員は20〜30代の自律したメンバーで構成。企画から開発まで、職種にとらわれない経験を積むことができるほか、案件によっては外部の優秀なデザイナーやエンジニアと協業するため、成長の機会が多いこともハイジで働く魅力です。自分が望んで動けばなんにでもなれる環境です。「技術を持っているけど、何になりたいかわからない」「いまあるスキルをもとに方向転換してみたい」という方のセカンドキャリアとしてもおすすめです。

また、多趣味なメンバーも多く、好きなことからスタートして仕事につなげたり、手がけたアーティストのライブに行くことで新しい趣味になったりするメンバーも多く、「仕事」から新たな「好き」を発見し、自分の世界を拡張していける方には嬉しい部分かもしれません。

職種や年齢に関わらず、やる気や挑戦心がある方には大きな裁量をお任せしたいと考えています。クライアントの喜びを第一に考え、私たちとともにこだわりを持って仕事をしていただける方のご応募をお待ちしています!